新卒とは?いつまで?第二新卒・既卒との違いやそれぞれのメリット・デメリット

就活ノウハウ公開日:2025.10.22

この記事でわかること

- 新卒とは、学校を卒業予定の就活生を指す

- 浪人・休学・留年した場合も新卒枠での応募が可能である

- 新卒採用はメリットが多い一方、期間が限られた貴重なチャンスである

就活における「新卒」とはどのような人を指しているのでしょうか。本記事では、新卒とは何かを解説し、第二新卒や既卒との違いや、それぞれのメリット・デメリットも紹介します。新卒採用での就活を成功させるポイントもまとめていますので、ぜひ参考にしてください。

新卒とは?いつまでを新卒という?

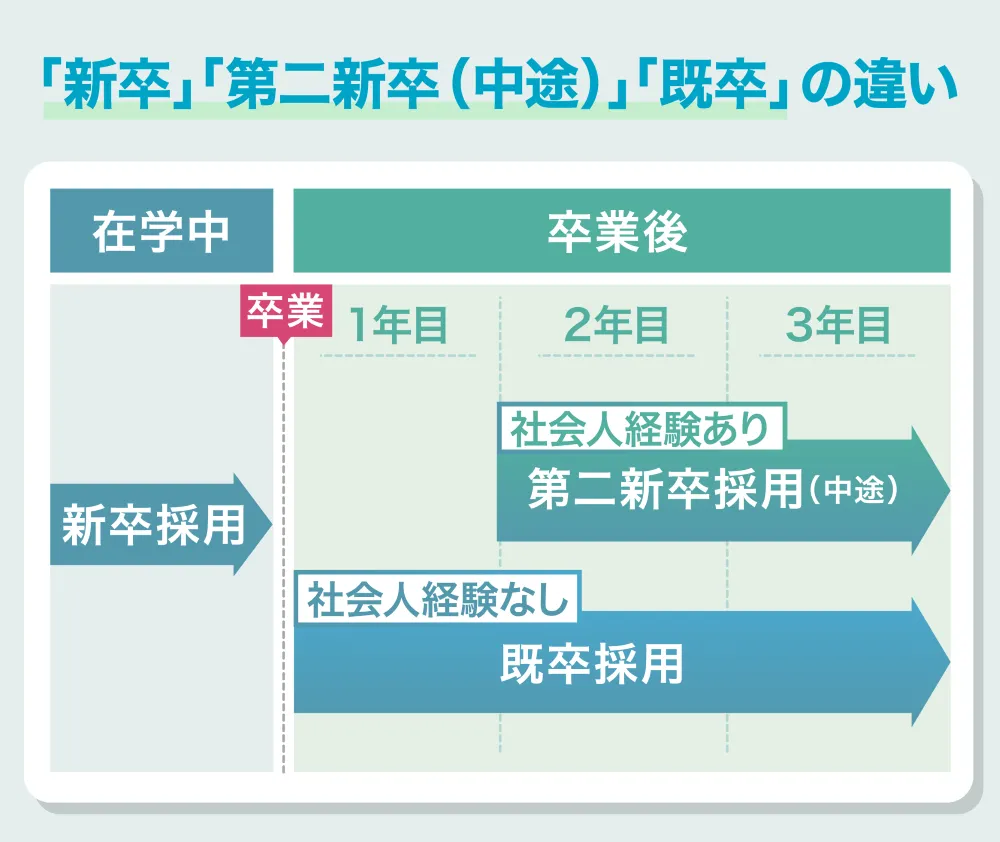

新卒とは、大学・短期大学・専門学校・高校を卒業予定または卒業後間もない人を指します。多くの企業では、新卒を対象に毎年同じ時期に採用活動を行う「新卒一括採用」が行われています。

企業は新卒一括採用を行うことにより、毎年同じスケジュールで採用活動を実施できるため、計画的に人材を確保することが可能です。企業は将来を見据え、持続的な成長や安定した活躍を期待しています。

また、厚生労働省は平成22年に「青少年雇用機会確保指針」を改正し、卒業後3年以内であれば新卒枠として応募が可能になりました。卒業直後に就職できなかった人でも、新卒と同様の扱いで採用されるケースが増えています。

■第二新卒とは?新卒との違い

第二新卒とは、新卒で入社した企業を3年以内に退職し、転職活動をしている人を指します。年齢の定義はないものの、おおむね25歳以下と考えられています。新卒は今年度中に学校を卒業予定で就活をしている人を指すため、新卒との大きな違いは社会人経験の有無です。企業は第二新卒を、実務経験はないものの社会人としての基礎を学んだ若手人材として期待する傾向があります。

■既卒とは?新卒との違い

既卒とは、学校を卒業後に進学や就職をしていない人を指します。卒業後に正社員として就職せず、アルバイトや契約社員、派遣社員として働いた人や留学していた人も含まれます。今年度中に学校を卒業予定で就活をしている新卒と比べて、一度卒業している点が大きな違いですが、既卒3年以内であれば新卒枠に応募できるケースが多いです。

■中途とは?新卒との違い

中途とは卒業後に主に正社員として数年~数十年のキャリアをもつ人を指します。新卒が社会人経験がなく、ポテンシャルを重視しているのに対し、中途は即戦力としてのスキルや経験を重視される点が大きな違いです。採用時期も不定期で、一括採用ではなく企業の採用ニーズに応じて行われます。企業は成長や欠員補充のために、中途採用を戦略的に活用しています。

企業はなぜ新卒採用を行う?

新卒採用の最大の目的は若手の労働力を確保することです。

新卒を一括で採用し、時間をかけて育成することで、将来の企業を担うリーダーやコア人材へと成長させることができます。また、社会人経験のない新卒は柔軟に企業文化を吸収しやすく、組織の価値観が根づきやすいため、企業文化の継承にもつながります。さらに、長期的かつ計画的な採用を継続し組織を活性化する上でも、新卒採用は有効な手段といえるでしょう。

浪人・休学・留年は新卒扱いになる?

浪人や休学、留年などで大学の入学や卒業が遅れた場合でも、多くの企業では新卒として応募可能です。ただし、それぞれ注意すべきポイントがあります。

■浪人の場合:1~2浪程度であれば大きな不利は少ないものの、3浪以上になると現役進学者と比較されやすくなるため、浪人期間中に取り組んだ学びや努力を具体的にアピールすることが重要です。

■休学や留年の場合:休学・留年の理由や期間中に取り組んだ経験をわかりやすく説明し、企業に納得してもらうことが就活成功のポイントとなります。

このように、浪人・休学・留年でも新卒として挑戦できますが、各ケースでの工夫や説明が選考での印象を左右します。

■浪人・休学・留年した場合の新卒採用での就活スケジュールは?

浪人・休学・留年によって卒業時期がずれた場合でも、新卒採用における就活スケジュールは基本的に通常の学生さんと同じです。卒業見込みの1年前の春から自己分析や企業研究をはじめ、秋ごろには適性検査や面接対策を本格化させる流れが一般的でしょう。

もし休学時期が就活準備の時期と重なっている場合は、休学中から早めに情報収集や自己分析を行っておくことで余裕をもって臨めます。一般的な就活の進め方は下記を参考にしてください。

【27卒】就活はいつからはじめる?スケジュールと準備を解説

学生の皆さんは、就活をいつからはじめればいいのか、具体的なスジュールをご存じでしょうか。本記事では、主に27年卒の皆さんに向けて就活の詳しいスケジュールや時期別にやるべきことを徹底解説します。いつ何をすればいいのか、就…

新卒として就活をするメリット

新卒として就活をすることにはどのような利点があるのでしょうか。ここでは、新卒で就職することで得られる主なメリットについて紹介します。

■幅広い業界・企業にチャレンジできる

新卒として就活をするメリットの1つは、幅広い業界や企業にチャレンジできる点です。求人数も多く、応募先の選択肢が豊富なため、自分の適性や興味に合わせた進路を選びやすいのが特徴です。

また、新卒採用ではスキルよりも将来性やポテンシャルを重視する企業が多く、未経験分野に挑戦できる環境が整っています。企業は長期的な成長を前提に人材を育成する方針をとることが多く、一定の人数をまとめて採用する仕組みがあるため、就職のチャンスが広がります。

■時間をかけて就活でき、納得のいく選択がしやすい

新卒採用のメリットには、時間をかけて就活を進められる点も挙げられます。多くの企業は大学の卒業時期に合わせて一斉に新卒向けの採用を行い、募集開始や選考スケジュールを公開します。そのため、学生さんは自己分析や企業研究、インターンシップ参加などに数カ月間~1年間かけて取り組みやすいです。ESや面接、グループディスカッション対策も計画的に進められるでしょう。

複数社を比較しながら、自分に合う企業を時間をかけて見極められるため、納得のいく選択がしやすいです。

■同期とのネットワークを作りやすい

新卒として就活をする大きなメリットに、同期とのネットワークが形成されやすい点があります。多くの企業では新卒をまとめて採用するため、入社後は同じ時期に入社した仲間がいます。同期は同じ研修を受けることが多く、共通の経験を通じて絆を深めやすいのが特徴です。

新しい環境での不安や悩みを共有し合えるだけでなく、互いに刺激を受けながら成長できます。合同研修後に各部署に配属されることが多く、他部署の同期とのつながりは長期的にみても貴重な人脈となるでしょう。

■研修・教育制度が充実している

入社後の研修や教育制度が充実している点も、新卒就活で入社するメリットです。企業は新入社員を育成するために充実した研修・教育制度を用意していることが多く、入社後はビジネスマナーや専門知識を学ぶことができます。

特に、大手企業では数カ月にわたる研修を提供している場合もあり、安心して社会人生活をスタートしやすいのが特徴です。OJT(職場内教育)を通じて実務経験を積む機会も多く、制度が整った環境は新卒ならではの大きな利点です。

新卒として就活をするデメリット

新卒として就活をするデメリットはほとんどなく、圧倒的にメリットのほうが多いです。ただし、新卒採用は学校を卒業した直後から卒業後の3年程度と限られた期間しか受けられない点には注意が必要です。この期間を逃すと、新卒採用のメリットを受けられず、第二新卒や既卒で就活をする場合は全く同じ環境での就職は難しくなります。

新卒採用枠で就活ができるのは限られた期間かつ貴重なチャンスであるため、将来のキャリアを考える上でも重要な時期です。そのため、早めに目標や方向性を定め、しっかりと就活対策を進め、満足のいく結果を目指すことが大切です。

新卒として就職して合わなかったらどうする?1年は続けるべき?

第二新卒として就活をするメリット

第二新卒として就活をすることには、どのようなメリットがあるのでしょうか。ここでは、新卒とは異なる第二新卒ならではの利点についてわかりやすく紹介します。

■基本的なビジネスマナーが身についている

第二新卒として就活をするメリットの1つは、基本的なビジネスマナーがすでに身についている点です。新卒時の研修や実務経験を通じて挨拶や報連相といった社会人としての基礎を習得しているため、新しい職場でもスムーズに業務をはじめられます。

さらに、1から教える必要が少ないため、企業にとっては教育コストや時間の節約につながります。このように、新卒と比べて即戦力として期待されやすいのが第二新卒の強みです。

■前職での学びや失敗を次に生かせる

前職での学びや失敗を次に生かせる点は、第二新卒として就職する大きなメリットです。経験から自分の強みや弱みを把握できるため、より適性のある仕事を選びやすくなります。

失敗から得た学びは企業選びの判断に役立つだけでなく、次の職場での仕事にも生かせます。同じミスを繰り返さず、自己改善につなげられるでしょう。

■新たな業界や職種への挑戦ハードルが低い

これまでの経験を生かしつつ、新しい職種や業界への挑戦がしやすい点もメリットです。社会人経験があるため即戦力として期待される一方、若さや柔軟な思考を備えているため、成長意欲やポテンシャルも評価されやすいのが特徴です。

そのため、一般的な中途採用(経験者採用)と比較し、未経験の職種や異業界へのチャレンジを歓迎する企業も多いでしょう。自分の興味がある分野に踏み出したり、新しいスキルを身につける機会を得やすいことが大きな魅力です。

第二新卒として就活をするデメリット

第二新卒には多くのメリットがありますが、一方で注意しておきたい点もあります。ここでは、第二新卒として就活をする際に考えられるデメリットについて紹介します。

■早期退職が懸念される

第二新卒の就活では、企業が早期退職を懸念し、採用に慎重になる点がデメリットとして挙げられます。前職を短期間で辞めた経験があると「またすぐ辞めるのでは」と不安を抱かれやすいためです。

採用にはコストや時間がかかるため、企業は長く働き活躍できる人材を求めています。だからこそ、第二新卒では前職を短期間で辞めた理由や、志望先で長期的に働く意欲を丁寧に伝えることが重要です。

■即戦力募集の求人では不利になる場合がある

第二新卒は社会人経験があるとはいえ期間が短いため、即戦力を求める求人では不利になるケースもあります。中途採用枠で応募する場合、企業側は採用後すぐに成果を出せる人材を求める傾向があるため、経験の浅さが評価に影響する可能性があります。

第二新卒ならではのポテンシャルや柔軟性をアピールし、将来性がある人材と企業に示すことが就活成功のカギとなります。

既卒として就活をするメリット

既卒として就活をすることには、どのような利点があるのでしょうか。ここでは、既卒ならではの強みや就活で生かせるポイントについて紹介します。

■新卒採用と中途採用の両方に応募できる

既卒として就活をするメリットの1つは、卒業後3年以内であれば新卒枠に応募できる点です。また、社会人経験を問わない中途採用にも応募が可能な場合があります。選択肢が広がり、自分に合った企業や職種を見つけやすくなります。ただし、企業によっては新卒枠で既卒者を受け付けていない場合もあるため、事前に求人情報の確認が必要です。既卒者が新卒枠に応募できない企業の場合は、未経験OKの中途採用の募集がないか確認してみるとよいでしょう。ただし、新卒採用と中途採用に重複して応募しないよう注意しましょう。

■卒業後の活動・経験をアピールできる

既卒として就活する大きなメリットは、卒業後の活動や経験を強みとしてアピールできる点です。たとえば、卒業後にボランティア活動やアルバイト・契約社員としての勤務、あるいは留学経験などは自らの意欲や能力を具体的に示す材料になります。

これらの経験を通じて得たスキルや学びを整理し、企業に対して積極的にアピールすれば、前向きに挑戦する姿勢を高く評価される可能性があります。

■採用後すぐに入社しやすい

採用されたあとすぐに入社しやすい点は、既卒として就活をするメリットです。就職経験がないため、退職手続きや引き継ぎの調整が不要であり、企業にとっても早期に戦力として迎え入れやすい存在となります。

新卒や第二新卒は入社できるタイミングがある程度限られており、新卒は卒業を待ってからの入社となり、第二新卒は退職時期の調整が必要になるケースもあります。

一方、既卒はその制約が少なく柔軟に対応できるため、企業側にとっても魅力的な人材となります。

ただし、企業によっては新卒と同じように4月入社になるケースや、内定から入社まで期間が空くケースもあるため、求人情報や面接などで確認しておくとよいでしょう。

既卒として就活をするデメリット

既卒として就活する場合、メリットがある一方で、気をつけなければならない点も存在します。ここでは、既卒で就職を目指す際に直面しやすいデメリットについて紹介します。

■空白期間があるとネガティブな印象をもたれやすい

既卒としての就活において問題となりやすいのが、卒業から就職までの空白期間に対する企業のとらえ方です。空白期間が長いと「なぜこの間に就職しなかったのか」と疑問をもたれ、ネガティブな印象につながる可能性があります。

しかし、その理由をしっかり伝えれば評価を下げずに済むこともあります。空白期間中の活動内容をESや面接で具体的に説明することが重要です。

受かるエントリーシートの書き方を項目別に解説!コツや注意点は?

エントリーシートは、就活の結果に影響する重要な書類です。この記事では、受かるエントリーシートの書き方を徹底解説し、見られるポイントから基本的な書き方など、例文を交えてご紹介します。「エントリーシートで採用選考を有利に進…

■新卒枠と比べて選択肢が限られる

既卒での就活は、新卒に比べて選択肢が限られる点がデメリットです。新卒採用は多くの企業が毎年積極的に行いますが、既卒者が応募可能な求人数は限られます。希望に合った企業を見つけるのに時間がかかる可能性があるでしょう。

柔軟な視点をもち自分の強みを生かせる企業を探す姿勢が大切です。

『キャリタス就活』の「採用情報を探す」では、既卒者を積極的に採用している企業を絞り込んで検索できます。「積極採用対象」の「既卒者」をチェックすることで簡単に探すことが可能です。効率よく情報を得て、自分に合った企業を見つけましょう。

新卒として就職して合わなかったらどうする?1年は続けるべき?

新卒として就職したあと、少なくとも1年は続けるべきかと悩む人は少なくありません。一般的に1年間働くことは、新しい環境に適応して仕事の基礎を学ぶために必要な期間とされます。この間に職場の文化や業務内容を理解し、自分のキャリアの方向性を見極めることができ、また多くのスキルを習得する機会にもなります。

しかし、必ずしも1年続けることが正解とは限りません。もし仕事がキャリアや心身に悪影響を及ぼすようであれば、早めに次のステップを検討することも選択肢です。大切なのは、自分の状況を冷静に分析し、長期的なキャリアを見据えて判断することです。

入社前に自己分析や企業研究を徹底していても、実際に働くと職場や業務とのギャップを感じることは自然なことです。ギャップを少なくするには、業務を体験できるインターンシップに参加したり、企業の雰囲気を知るためにオープン・カンパニーに参加することが有効です。

『キャリタス就活』の「インターンシップ・キャリアを探す」では、さまざまな企業の情報を検索できます。職種・業界・地域・開催時期などのこだわり条件で検索ができ効率的です。気になる企業のインターンシップ等の情報を探してみましょう。

新卒の就活を成功させるためのポイント

新卒の就活を成功させるには、どのような点を意識すべきでしょうか。新卒ならではの強みを生かしながら就活を進めるためのポイントを紹介します。

■自己分析を深める

自己分析を深めることは、新卒の就活を成功させるための第一歩です。自分の強みや弱み、価値観を理解することで、自分に合った企業や職種を見つけやすくなります。さらに、自己分析を通じてESや面接でのアピールポイントも明確になります。

まずは、過去の経験を振り返り、力を発揮した場面やモチベーションが上がった出来事を考えてみましょう。また、友人や家族に印象を聞いたり、自己分析ツールを活用したりすることで客観的な視点も得られます。

『キャリタス就活』の「自分研究&適職診断」では、質問に答えるだけで自分の強みや価値観を客観的に分析できます。適職の方向性を知り、自己PRや志望動機作成にも役立つ便利なツールですので、ぜひ活用してください。

自己分析にはさまざまな方法があるため、下記の記事を参考にしてみてください。

【就活における自己分析のやり方10選】それぞれわかりやすく図解!

「就活の自己分析ってどうやって進めればいい?」そんな悩みを抱えている就活生も多いでしょう。自己分析は就活の最初の段階で取り組むべき重要な作業です。本記事では、就活におけるおすすめの自己分析のやり方10選をご紹介します。…

■業界・職種・企業研究を徹底する

理想の仕事を見つける上で、業界研究・職種研究・企業研究は欠かせません。どの業界・職種で働くかによって、仕事の内容や求められるスキル、やりがいが大きく変わります。

たとえば営業職の場合、同じ営業でも扱う商材や取引相手によって仕事の性質や自分との相性が変わります。こういった研究を通じて、自分に合った「理想の働き方」を見極めていきましょう。

また企業によって、同じ営業職でも働き方や評価基準、関われる業務範囲が異なります。そのため、企業研究を徹底することで「自分の価値観や理想のキャリアを実現できる会社か」判断でき、マッチ度の高い就活を行うことができます。

このように、業界・職種・企業研究を通して自分に合った環境や業務内容を理解することで、単に「営業がしたい」という漠然とした希望ではなく、「どのような営業活動を通じて何を実現したいか」という具体的なキャリアビジョンを描くことが可能になります。

■インターンシップ等に参加する

インターンシップは、実際の就業体験を通じて業界や職種の理解を深める絶好の機会です。インターンシップでは、業務の一部を体験したり、社員との交流を通じて仕事の進め方や社内の雰囲気を知ったりすることができます。

企業の雰囲気を直接知ることで、自分に合う職場かどうかを判断できます。また、業界・職種・企業研究を行って得た情報とギャップが相違ないか確認する場としても有効です。

インターンシップを通じて得た学びや気づきは、ESや面接で志望動機を具体的に語るためのアピール材料にもなるでしょう。

インターンシップは大学の長期休暇期間に開催されますが、タイミングが合わない場合はオープン・カンパニーへの参加を検討してみましょう。

大学1・2年生でも参加でき、単日開催も多いオープン・カンパニーは、業界や企業への理解を深めるよい機会となります。積極的に参加し、自分に合った働き方や職場を見つけるきっかけをつかみましょう。

『キャリタス就活』の「インターンシップ・キャリアを探す」では、こだわり条件に絞ってインターンシップ・キャリアを検索できます。自分の希望に合った企業を効率よく探せるため、就活の第一歩として最適です。下記リンクから気になる企業の情報収集や比較を行い、インターンシップ選びにご活用ください。

■第三者に相談する

就活に不安を感じたら、1人で抱え込まずに第三者へ相談することが大切です。家族や友人に話すことで自己理解が深まり、行動の後押しにもつながります。また、採用情報や業界動向に詳しいプロのアドバイザーであれば、具体的な改善点や適切なアドバイスを受けられ、次の一歩を明確にできます。

客観的な視点からの助言は視野が広がるため、より納得感のある就活につながるでしょう。

『キャリタス就活』の「あんしん相談」では、就活準備から入社前までさまざまなお悩み・不安をプロの就活アドバイザーご相談いただけます。相談したい内容を入力・送信することでメッセージにて回答が届きます。また公式LINEを活用することでオンラインでの面談も可能です。ぜひお気軽にご利用ください。

新卒の就活に関するよくある質問

何歳まで新卒扱いされる?

新卒に年齢制限はありません。

しかし、一般的には大学卒の就活時点で22歳〜24歳、大学院卒なら約24~26歳、博士課程修了では27~29歳あたりが新卒扱いされることが多いです。ただし、企業によって応募資格は異なるため、必ず募集要項を確認することが重要です。

第三新卒とは?

「第三新卒」は明確な定義がある言葉ではありませんが、一般的には下記ような人を指すことが多いです。

・大学院修了者、または博士課程を修了しており、就職経験がない人/就職したが、3年以内に退職した人

・新卒として就職後、3~5年以内に2回目の転職を考えている人

・学校を卒業してから就労経験がない25歳以上の人

第三新卒は、大学院の研究で培った専門性をもつケースも多いため、第二新卒より有利になる場合があります。

新卒採用と中途採用で見られるポイントの違いは?

新卒と中途では、評価されるポイントが明確に異なります。

新卒採用では、ポテンシャル重視で「企業とのマッチ度」が判断基準となります。

一方、中途採用では、これまでの経験やスキルが重視され、「即戦力として成果を出せるか」が評価ポイントとなる傾向があります。

第二新卒は新卒と中途の中間的な位置づけにあり、実務経験は求められませんが、社会人としての基礎とポテンシャルが重視されます。

高校卒業も新卒扱いになる?

高校卒業も新卒扱いになります。

企業が高校新卒者向けに正式に募集する高卒採用は新卒枠として扱われ、学校推薦や求人票を通じた選考プロセスが設けられています。また、卒業後3年以内であれば大学生と同様に新卒として応募できる企業もあります。

新卒と第二新卒、既卒で給料に差はある?

一般的に、新卒・第二新卒・既卒で給料に大きな差はありません。

第二新卒や既卒でも、職種に対する経験が浅い場合は、新卒と同等の給与水準で採用されることが多いです。ただし、具体的な金額は企業によって異なるため、募集要項で詳細を確認しましょう。

卒業してから3年経っていない場合、新卒で就活できる?

売り手市場が続く近年では、企業も幅広い人材を確保しようとしています。その流れもあり卒業後3年以内の既卒者を新卒採用枠で受け入れる企業は増加傾向にあります。

ただし、扱いは企業によって異なるため、必ず募集要項や採用担当者に確認することが大切です。

若手の採用を活発的に行う企業では、新卒と同じ基準で選考される場合も多く、希望に合う求人が見つかる可能性は十分にあります。また、加新卒と同様に研修や教育制度を利用できる場合もあり、安心して挑戦できるでしょう。

新卒の強みを知ることが、就活成功への第一歩

新卒とは今年度中に学校を卒業予定で就活をしている人を指し、第二新卒や既卒との違いも明確に区別されています。新卒には幅広い業界へ挑戦できる機会や、研修制度の充実といった大きなメリットがあります。この記事で紹介した新卒の利点を理解し、自分に合った進路を見極めていきましょう。

『キャリタス就活』では学生の皆さんが安心してキャリア選びに臨めるよう、多数の企業情報やサポートを提供しています。特に就活の悩みを解決する「就活成功ガイド」では業界研究や面接対策など就活に役立つコンテンツを豊富に取り揃えています。あなたの就活にぜひ『キャリタス就活』をご活用ください。

PROFILE

キャリタス就活編集部

『本音をきく、本気でこたえる。』をテーマに、就職活動・就活準備をがんばる皆さんに向け、インターンシップ・キャリア情報やES・面接対策など、さまざまなシーンに役立つ情報をお届けしています。

「面接がうまくいかない」、「そもそも就活って何からはじめるべき」など、皆さんの本音に寄り添った記事を配信しておりますので、ぜひこの機会にご活用ください。

LINE

LINE

X

X

Instagram

Instagram

YouTube

YouTube