【業界研究】サービス業とは?職種や仕事内容・向いている人の特徴を解説

業界・職種・企業研究公開日:2025.09.17

この記事でわかること

- サービス業界とは、顧客に価値やサービスを提供する業界を指し、対面での接客以外にも幅広い職種がある

- 近年はインバウンド増加への対応や、IT化の進展が業界の動向に大きく影響している

- サービス業界への就職は、マナーや傾聴力があり、臨機応変に対応できる人などが向いている

「サービス業界って接客業のこと?」と思っている学生さんもいるかもしれませんが、実はサービス業界には想像以上に幅広い職種や仕事があります。この記事では、サービス業の全体像から具体的な仕事内容、またサービス業界で働くメリット・デメリットまで、就活生の皆さんが知りたい情報をわかりやすく解説します。サービス業界への就職を検討している学生さんは参考にしてみてください。

サービス業とは?9分類も紹介

サービス業界とは、目に見える「モノ」だけではなく、顧客に対するさまざまなサービスを提供する業界を指します。その分野は多岐にわたり、日本においてサービス業界は経済の大きな柱の1つとなっています。

私たちの身近にも、飲食店やホテルでの接客、交通機関での案内など、日常生活に欠かせないサービスが数多く存在します。

たとえば、サービス業界には下記のような業種があります。サービス業界の分類は総務省「サービス産業動態統計調査」を参照しています。

| サービス業界の9つの分類 | 概要 |

|---|---|

| 情報通信業 | 情報を「伝える」「整理する」「届ける」仕事をする業種。テレビやインターネット、電話などを使って情報をわかりやすく届けたり、必要なサービスを提供する仕事が含まれる。 |

| 運輸業、郵便業 | 人や荷物を運ぶ仕事をする業種。電車、バス、飛行機、船などのほか、郵便局や宅配便などの配送サービスも含まれる。 |

| 不動産業、物品賃借業 | 家や土地などを売ったり、貸したり、管理したりする業種。また車や道具をレンタルするサービスもこの業界に含まれる。 |

| 学術研究、専門・技術サービス業 | 専門的な知識や技術を使ってサービスを提供する業種。弁護士や会計士などの士業、広告やコンサルティングなども含まれる。 |

| 宿泊業、飲食サービス業 | ホテルや旅館、レストランなど、泊まる場所や食事を提供する業種。民泊サービスも含まれる。 |

| 生活関連サービス業、娯楽業 | 日常生活を便利で快適にするサービスを提供する業種。美容室、クリーニング、葬儀社、映画館やゲームセンターなどのほか、旅行業も含まれる。 |

| 教育、学習支援業 | 学びや教育に関するサービスを提供する業種。学校や塾のほか、博物館や動植物園なども含まれる。 |

| 医療、福祉 | 病院や診療所、介護施設などで健康や生活を支える業種。保健所や健康相談サービスも含まれる。 |

| サービス業(ほかに分類されないもの) | 上記以外のサービスを提供する業種。ゴミ処理、警備、人材サービス、そのほかのさまざまなサービスが含まれる。 |

※表をスクロールしてご覧ください

| サービス業界の9つの分類 | 概要 |

|---|---|

| 情報通信業 | 情報を「伝える」「整理する」「届ける」仕事をする業種。テレビやインターネット、電話などを使って情報をわかりやすく届けたり、必要なサービスを提供する仕事が含まれる。 |

| 運輸業、郵便業 | 人や荷物を運ぶ仕事をする業種。電車、バス、飛行機、船などのほか、郵便局や宅配便などの配送サービスも含まれる。 |

| 不動産業、物品賃借業 | 家や土地などを売ったり、貸したり、管理したりする業種。また車や道具をレンタルするサービスもこの業界に含まれる。 |

| 学術研究、専門・技術サービス業 | 専門的な知識や技術を使ってサービスを提供する業種。弁護士や会計士などの士業、広告やコンサルティングなども含まれる。 |

| 宿泊業、飲食サービス業 | ホテルや旅館、レストランなど、泊まる場所や食事を提供する業種。民泊サービスも含まれる。 |

| 生活関連サービス業、娯楽業 | 日常生活を便利で快適にするサービスを提供する業種。美容室、クリーニング、葬儀社、映画館やゲームセンターなどのほか、旅行業も含まれる。 |

| 教育、学習支援業 | 学びや教育に関するサービスを提供する業種。学校や塾のほか、博物館や動植物園なども含まれる。 |

| 医療、福祉 | 病院や診療所、介護施設などで健康や生活を支える業種。保健所や健康相談サービスも含まれる。 |

| サービス業(ほかに分類されないもの) | 上記以外のサービスを提供する業種。ゴミ処理、警備、人材サービス、そのほかのさまざまなサービスが含まれる。 |

サービス業界と聞くと「顧客と対面でコミュニケーションする」「接客」というイメージをもつ就活生が多いかもしれません。しかし、飲食店やホテルなどの対面サービスだけでなく、情報通信や医療・福祉、教育、専門サービスなど幅広い職種があります。具体的な職種については下記を参考にご覧ください。

■サービス業界の年収相場は?

サービス業界の平均年収は、職種や業種によって大きく異なります。中でも、専門性や技術力が求められる情報通信業や学術研究・専門・技術サービス業は、サービス業界の中でも比較的高い傾向にあります。なお、専門職や管理職に就くと年収は上がる傾向にあります。

以下はサービス業界に勤めるすべての従業員を対象とした年収平均になります。企業や地域によって年収は異なりますが参考にしてみましょう。

| 業界 | 平均年収 |

|---|---|

| 情報通信業 | 約598万円 |

| 運輸業、郵便業 | 約437万円 |

| 不動産業、物品賃貸業 | 約568万円 |

| 学術研究、専門・技術サービス業 | 約620万円 |

| 宿泊業、飲食サービス業 | 約361万円 |

| 生活関連サービス業、娯楽業 | 約389万円 |

| 教育、学習支援業 | 約581万円 |

| 医療、福祉 | 約437万円 |

| サービス業(ほかに分類されないもの) | 約395万円 |

出典:e-Stat「令和6年賃金構造基本統計調査」

サービス業界の主な職種・仕事内容

サービス業界には幅広い職種があり、仕事内容はさまざまです。ここでは、サービス業界の代表的な職種とその仕事内容をみていきましょう。

■販売・接客職

販売・接客職は、商品・サービスを顧客に提供する職種です。スーパーや百貨店の販売スタッフ、アパレルショップの店員、ホテルのフロントスタッフ、飲食店のホールスタッフなどが代表的です。

販売・接客職は、顧客のニーズを的確に把握し、適切な提案や対応を行う役割を果たします。扱う商品の豊富な知識のほか、顧客と頻繁に接するため接客マナーや臨機応変に対応できる力も求められます。

販売職に関する一般的な情報をこちらの記事で解説しているので、販売職に興味のある方はぜひ参考にしてみてください。

■営業職

営業職は商品やサービスを顧客に提案し、契約獲得を目指す職種です。個人向けの小売営業や法人向けの法人営業、さらにはITや保険、広告など業界別の専門営業職も含まれます。

顧客のニーズを把握し、最適なソリューションを提供して信頼関係を築く役割を果たします。コミュニケーション力や提案力、交渉力に加え、問題解決力や自己管理力など、多方面のスキルが求められます。

営業職に関する一般的な情報をこちらの記事で解説しているので、営業職に興味のある方はぜひ参考にしてみてください。

■事務職

事務職は企業のバックオフィス業務を支える職種です。業務を通じて、社内外の円滑なコミュニケーションと業務運営を支える役割を果たします。

「総務事務」「経理事務」「営業事務」「人事事務」「顧客サポート事務」といった職種に細分化されます。たとえば、総務事務は社内の経費管理や備品発注、社員の勤怠管理などを行い、経理事務は伝票処理や請求書発行、決算補助などの財務関連業務などを行います。事務職には、正確さや迅速な処理能力、Word・Excelなどのパソコンスキルが求められます。

事務職に関する一般的な情報をこちらの記事で解説しているので、事務職に興味のある方はぜひ参考にしてみてください。

■技術・メンテナンス職

技術・メンテナンス職は、技術力を生かして顧客に価値を提供する職種です。設備やシステムの安定稼働を支え、業務効率の向上やトラブル解決の役割を果たします。施設や製造業の技術スタッフ、システムエンジニア、ITサポートなどが代表例です。直接接客に関わらない業務も多くあります。

技術職には、高度な専門知識と技術に加え、問題解決能力、複数の業務を同時に進めるマルチタスク能力、関係者と円滑に連携するコミュニケーション能力が求められます。常に新技術を学び続ける自己学習力も必要です。

■専門サービス職

専門サービス職は、高度な専門知識やスキルを生かして顧客の多様なニーズに応える職種です。多くの場合、専門学校や大学での学びや国家資格の取得が必要で、その専門性の高さが特徴です。具体的な職種には医師、看護師、保育士、美容師、介護士などがあります。

これらの職は、単なる技術提供にとどまらず、顧客の健康や生活、安心・安全を支え、信頼関係を築く役割を果たします。状況に応じた適切な対応力、高度な倫理観や責任感が求められます。

専門職に関する一般的な情報をこちらの記事で解説しているので、専門職に興味のある方はぜひ参考にしてみてください。

■公共サービス職

公共サービス職は、国家や地方自治体が税金を財源として運営する公的な事業で働く職種です。具体的には、消防士や警察官、役所職員、教育職員などの公務員や、医療スタッフなどが該当し、国民や住民の日常生活や安全・福祉を支える役割を果たします。

公共の利益を守る責任ある仕事のため、高い倫理観や使命感、専門的な知識・技能、緊急時の迅速な対応力、住民との信頼関係を構築できる力が求められます。

■クリエイティブ職

クリエイティブ職は、デザインやコンテンツ制作、広告やマーケティングなどの創造的な業務を担う職種です。企業のブランディングや販促活動において、魅力的なコンテンツを生み出す役割を果たします。

具体的な職種は、グラフィックデザイナーやWEBデザイナー、動画クリエイター、ライターなどさまざまです。単にクリエイティブを制作するだけでなく、企業のメッセージを効果的に伝えブランド価値を高める役割を担うため、高度な専門性と柔軟な発想力が求められます。

クリエイティブ職に関する一般的な情報をこちらの記事で解説しているので、クリエイティブ職に興味のある方はぜひ参考にしてみてください。

■管理・マネジメント職

管理・マネジメント職は、支配人や店長、スーパーバイザー(SV)など、組織や店舗の運営・管理を担う職種です。売上や予算、人材配置、業務進捗の管理を行い、チーム全体が目標を達成できるように指導・調整を行う役割を果たします。また、部下の育成やモチベーション管理、業務改善にも責任を負います。

管理・マネジメント職には、高いコミュニケーション能力やリーダーシップ、問題解決力、組織の方向性を示しチームをまとめる力が求められます。ただ業務を指示・管理するだけでなく、部下との信頼関係を築きながら組織を成長させる力が重視されます。

サービス業界の現状・今後の動向と課題

ここでは、サービス業界の現状と今後の動向、課題についてみていきましょう。

■【現状・動向】コロナ禍の終息と円安によりインバウンド(訪日外国人旅行)が回復

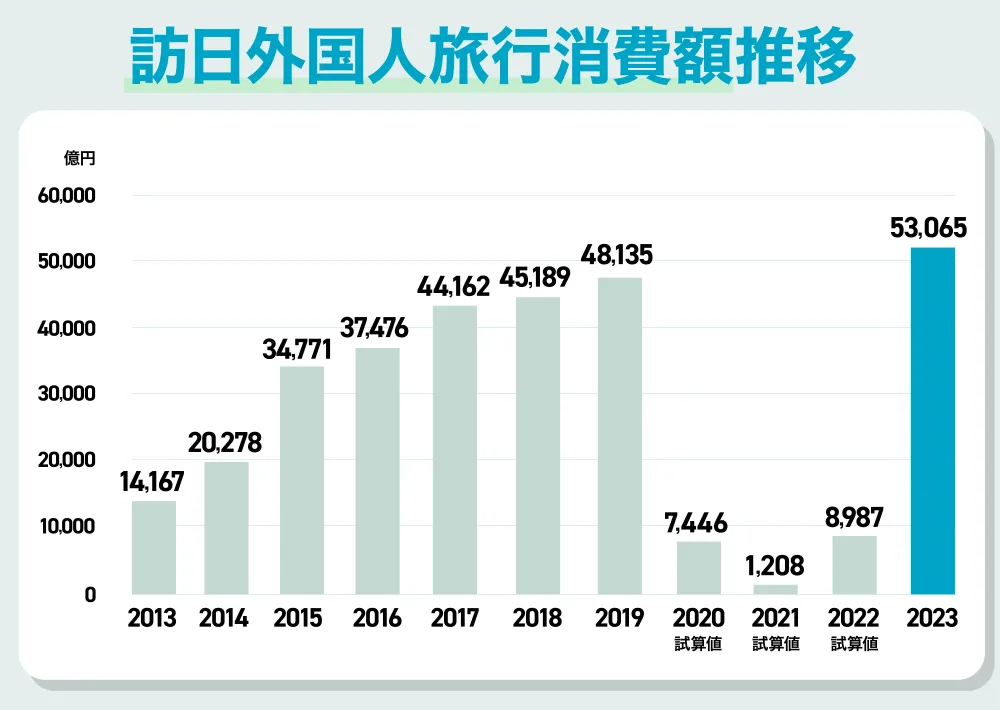

新型コロナウイルス感染症により、2020年以降、市場は大きな影響を受けました。2019年まで過去最高を更新していた訪日外国人観光客数は激減しました。サービス業界も苦戦を強いられ、さまざまな工夫が凝らされました。

たとえば、外食業界ではテイクアウトやデリバリーサービスが普及し、観光業界ではデジタル技術を活用したオンラインツアーなどが展開されるようになりました。

そしてコロナ禍が終息した現在、サービス業界の業績は回復傾向にあります。入国制限が緩和され、円安傾向が続いていることから、旅行業では特にインバウンド(訪日外国人旅行)需要が急速に回復しています。

2024年の訪日外国人旅行者による年間消費額は8兆1,257億円となり、パンデミック前の2019年を約68%上回りました(※1)。さらに、2024年の訪日外国人旅行者数は3,687万人(※2)と過去最高でした。

※1 出典:訪日外国人の消費動向/国土交通省観光庁

※2 出典:訪日外国人旅行者数・出国日本人数/国土交通省観光庁

また、2024年3月に発行された観光庁の「訪日外国人消費動向調査」(下記グラフ参照)によると、2013年以降、コロナ禍を除き訪日外国人の旅行消費額は右肩上がりに伸びていることがわかります。

こうしたインバウンド需要の高まりは、サービス業界にとって大きなビジネスチャンスとなっています。多様な文化や宗教的背景をもつ観光客への対応は以前から重要とされてきましたが、訪日客数と国籍の多様化により、その重要性はさらに増しています。

従来の多言語対応やキャッシュレス決済対応に加え、近年ではさまざまな宗教に対応した専用メニューの提供、調理環境の整備、専門スタッフの教育などが進められています。

■【課題】深刻な人手不足が進む中でIT技術による業務効率化が必要

サービス業界では、少子高齢化の進行や人口減少を背景に、深刻な人手不足が続いています。特に介護サービス分野では、団塊の世代が2025年以降に75歳以上となることを受けて介護需要が急増すると予測されており、人材の確保と育成が緊急の課題です。接客業や飲食業界でも慢性的な人材不足が続き、今後の労働力を確保できるか大きな分岐点を迎えています。

こうした状況に対応するため、待遇改善や働きやすい環境づくりに加え、ITの活用が進んでいます。サービス業界におけるIT化の例は、次のとおりです。

■ホテル・旅行:デジタル観光ガイドやオンライン観光体験の提供

■外食・レストラン・フードサービス:タッチパネルや配膳ロボット、セルフレジの導入

■教育:学習管理システムの導入、eラーニングコンテンツの提供

■アミューズメント・レジャー:仮想現実(VR)や拡張現実(AR)の活用

■コンサル・調査:ITソリューションサービスの提供

■人材サービス:オンライン面談の導入やマッチング精度の向上

■介護・福祉サービス:オンライン予約システムや電子カルテの導入

加えて、AIの発展により自動化や高度なデータ分析が可能となり、顧客対応の質向上や業務の最適化が一層進んでいるのも注目すべき点です。AI技術はチャットボットや需要予測などさまざまな分野で活用されており、サービス業界のIT化を加速させる重要な要素となっています。

しかし、IT技術が進化したとしても、サービス業界には引き続き人が中心となって行うべき仕事が多々あります。人間らしさあふれる臨機応変なサービスは、今後も求められていくことでしょう。

サービス業界で働くメリット

サービス業界に就職することにはさまざまなメリットがあります。ここでは、主なメリットを5つ紹介します。

■仕事のやりがいを感じやすい

サービス業界では、顧客の喜ぶ姿を目にしたり、感謝の言葉をかけられたりするなど、人との関わりを通じて自分の仕事に対する結果や評価をダイレクトに実感しやすいという魅力があります。

直接的に顧客と接する機会が少ない職種であっても、「顧客に貢献できている」というやりがいを感じながら働けるでしょう。

■フレキシブルな対応力が身につく

サービス業の特徴として、単調なルーティンが少ないことが挙げられます。変化のある仕事に対して日々対応することで、柔軟性を身につけることができるでしょう。

■多様なキャリアパスを描きやすい

サービス業界は多様な職種と役割が存在するため、多様なキャリアパスを描きやすい点も働くメリットの1つです。

店舗スタッフとして入社する例でいえば、現場での接客経験を積んで店長やエリアマネージャーにキャリアアップしたり、本社で管理業務に携わったりするケースもあります。

また、サービス業界には外国人と接する仕事も多くあります。企業によっては海外拠点をもち、国際的なキャリア成長の機会を得られることもあります。

■チームで協力しながら成長できる

サービス業では、よりよいサービスを提供するために仲間との連携が欠かせません。協力しながら課題を解決していく中で、コミュニケーション力や協調性が自然と身につきます。チームの結束が高まれば働きやすい環境となり、モチベーションを保ちながら成長していくことができます。

■継続的にスキルアップできる環境がある

サービス業界は変化が激しく、新しいサービスや技術に触れながら働くことで、スキルや知識を着実に高められます。こうした環境で継続的な自己成長を実感できるのもサービス業界のメリットの1つです。

また、顧客の多様なニーズや市場のトレンドに対応する中で、柔軟な対応力や問題解決力も養われ、自信をもって業務に取り組めるようになります。結果として、長期的なキャリア形成にもつながるでしょう。

サービス業界で働くデメリット

サービス業界に限ったことではありませんが、よい部分だけでなく注意点もあわせて理解しておく必要があります。特に、業界特有の勤務体系などは、就職前に理解しておくことが大切です。

■勤務日や勤務時間が不規則になりやすい

サービス業界では、勤務曜日や休日が不規則になる場合が多いです。特に、顧客の利用が増える土日・祝日は出勤になることが一般的です。そのため、家族や友人などと過ごす時間を確保しにくくなり、ワークライフバランスが取りづらくなることもあります。

また、勤務時間も不規則になりがちです。早朝から深夜といったシフトが存在する企業や職種もあり、働く時間帯が毎日変わることがあります。加えて、顧客対応の急な状況変化で休憩時間が取りにくいなど、予定通りに動けないケースも多いでしょう。

不規則な勤務体制は生活リズムが崩れやすいため、健康管理が重要となります。

■体力的・精神的な消耗が大きい

サービス業界は、体力的・精神的な消耗が大きいとされています。特に接客業では長時間立ちっぱなしの勤務も多く、身体への負担がかかりやすいです。また、顧客対応の際には常に丁寧な対応が求められることが多い上に、時にはクレーム対応を行わなければならず、精神的なストレスを感じやすい場面もあります。

サービス業には「感情労働」という側面があり、自分の感情をコントロールして常に一定の対応を維持することが必要です。しかし、こうした体力的・精神的な挑戦を通じて、忍耐力や体力が養われる点はメリットでもあります。

■給与水準は業種や職種によって幅がある

「サービス業界の年収相場は?」でご説明したように、サービス業界の給与水準は業種や職種によって差があります。

中でも飲食・小売・宿泊業など一部の業種は利益率の仕組み上、賃金がやや上がりにくい傾向があります。これは、原材料費や人件費、テナント代など多くのコストが発生するため利益が低く、価格転嫁しにくいことが背景にあります。

実際には、経験やスキルを積むことで昇給やキャリアアップの機会は十分にありますし、企業によっては他業界に匹敵する給与水準を実現している例もあります。

サービス業界の就活の進め方ポイント

サービス業界への就職を考える際は、業界の特徴を理解し、自分に適しているかをよく見極めることが大切です。その上で、自分が希望する働き方やキャリアプランが業界の実情と合っているかを事前にしっかり確認しましょう。

■自己分析を深める

自己分析は、就活の基盤を作る極めて重要なステップです。自分の強みや価値観、経験を掘り下げることで、自分に合った職種や企業を選ぶ明確な指針となります。特にサービス業界では、顧客対応力や共感力、柔軟な対応力が求められるため、自分の強みや価値観を深く理解することが適性を見極める上で欠かせません。

自己分析を徹底することで、サービス業界で長く活躍できるか、その企業や職種が自分に合っているか判断しやすくなります。また、自己分析は就活だけでなく、将来のキャリア形成にも役立つのでしっかり行いましょう。

自己分析の具体的な方法やコツについては、以下の記事で詳しく解説しています。

【就活における自己分析のやり方10選】それぞれわかりやすく図解!

「就活の自己分析ってどうやって進めればいい?」そんな悩みを抱えている就活生も多いでしょう。自己分析は就活の最初の段階で取り組むべき重要な作業です。本記事では、就活におけるおすすめの自己分析のやり方10選をご紹介します。…

■業界・職種・企業研究を徹底する

サービス業界と一口にいっても、飲食・小売・宿泊・物流・教育など幅広い分野があり、分野ごとに求められる資質や働き方もさまざまです。採用選考では、「なぜサービス業界なのか」「なぜその職種や企業を選ぶのか」を明確に伝えることがポイントになるため、サービス業界への就職を目指すなら、業界や職種、さらに企業ごとの特徴を深く理解することが重要です。

そのためには、業界全体の特徴を把握し、自分がどの分野に関心があるのかを整理しておきましょう。各職種の仕事内容や必要とされるスキルを調べて、自分の適性や興味に合った職種選びを心がけることも重要です。

さらに、企業ごとの文化や企業が求める人物像を調べることで、自分とマッチする企業も見つかりやすくなります。

情報収集の具体的な方法については、以下の記事で詳しく解説しています。

【テンプレートつき】業界・企業・職種研究をやってみよう! 企業研究編

就活を始めてみたが「企業研究は必要?」「やり方がわからない」という方も多いでしょう。この記事では、企業研究の基本的な進め方からノートのまとめ方などを新卒向けに解説します!具体的に調べることや他社比較の方法、情報をまとめ…

■インターンシップ等に参加する

インターンシップは、実際の職場環境を体験し、企業や職種への理解を深める絶好の機会です。職場の雰囲気や具体的な業務内容を体験できるため、自分に合った企業選びの判断材料となります。インターンシップで得た経験やスキルは、エントリーシートや面接時のアピールポイントとしても非常に有効です。

さらに、近年では大学1・2年生でも参加しやすい単日開催のオープン・カンパニーも増えています。オープン・カンパニーでは、企業説明や社員との交流を通じて、業界や企業への理解を深めることができ、早期からキャリアを考えるきっかけになります。積極的に参加しましょう。

『キャリタス就活』では、インターンシップ・キャリアに関するさまざまな情報を探すことができます。業界や職種などこだわり条件を絞って効率的に検索が可能です。ぜひ活用してみてください。

キャリアアドバイザーからの一言

サービス業界の中でも、志望する業種によっては独自の選考形式が実施されるケースがあります。たとえば、コンサル・調査業界では、ケース面接やフェルミ推定などにより論理的思考力が問われれる傾向にあります。また、外資系の企業では、夏のインターンシップが本選考に直結するケースが多いです。志望する業種や企業ごとに早めの情報収集を行いましょう。

【実例】サービス業界で働いている先輩たちの声

ここでは、実際にサービス業界で働いている先輩たちの声をご紹介します。参考にしてみてください。

サービス業界で働く先輩の声①

地域の方々と積極的に関わり合い、お客様に喜ばれる仕組みを自ら考え、実行できることが大きなやりがいになっています。お客様の反応が直に伝わることも魅力です。

よい商品を選び、売り方を工夫することでその日の売れ行きにすぐ結果が表れ、自分の仕事が社会や企業に貢献できている実感がもてます。単なるルーティンではなく、創意工夫で成果を生み出せることがこの仕事の醍醐味です。

サービス業界で働く先輩の声②

長い準備や困難を乗り越えた末に、お客様の喜ぶ姿や感謝の言葉に触れた瞬間にサービス業界で働くやりがいを強く感じます。責任ある仕事を任されたときは業務の幅広さや状況変化への対応に戸惑うこともありましたが、同僚と支え合うことで乗り越え、チームで成果を出す達成感や成長も実感できました。

『キャリタス就活』の「企業を探す」では、業種や職種に絞って企業を検索できます。企業ごとの事業や仕事内容についての情報を掲載しています。企業の雰囲気や実際の働き方を把握するための参考にもなるでしょう。ぜひご活用ください。

サービス業界に向いている人の特徴とは?

サービス業界を目指す際は、単に興味や関心があるというだけでなく、自分との相性を見極めることが大切です。ここでは、サービス業界に向いている人の特徴をご紹介します。

■マナー・ホスピタリティがある人

マナーやホスピタリティがある人は、サービス業界に向いているといえるでしょう。ホスピタリティとは、心からのおもてなしや思いやりのことです。人と関わる接客業はもちろん、教育・介護・教育などもホスピタリティ産業としての認識が拡大しています。

サービス業界では、モノやサービスの提供が基本となりますが、それに加えて「どうすれば相手により喜んでもらえるか」という+αの価値を提供することが大切です。顧客の期待を超える提案や気配りによって満足度を高め、信頼関係を築く力が求められます。

■傾聴力がある人

適切なサービスを提供するには、「顧客の話にしっかりと耳を傾ける力」が大切です。顧客が抱えている悩みやニーズを把握し、迅速に対応する必要があるためです。

会話する際に相槌を打ったり必要に応じて質問をするなど、顧客が心地よく話せるような気配りができる人は、サービス業界に向いているでしょう。

■臨機応変に対応できる人

サービス業界では、マニュアル通りにいかない予想外のトラブルや顧客対応が発生することも少なくありません。そうした場面では、その場の判断力や臨機応変な対応力が求められます。

また、多様化する顧客のニーズに柔軟性をもって応えることで、競争の激しい業界においても顧客の満足度を高めることができるでしょう。

■協調性がある人

顧客にとって居心地のよい雰囲気の中、満足度の高い接客サービスを提供するには、周囲のスタッフとの相互協力が欠かせません。そのため、職場のスタッフと協調しながら仕事を進められる人もサービス業界に向いているでしょう。

接客を必要としない職場であっても、組織で業務を円滑に進めるためにはチームワークが求められます。

■体力がある人

サービス業では、体力を求められる場面が多くあります。特に、接客業や飲食業では長時間立ちっぱなしで働くことも少なくありません。接客以外にも、飲食業では食材や備品の搬入、小売業では商品棚への陳列や在庫補充など、荷物を運ぶ・移動させるといった力仕事を日常的に行います。

体力的にタフな仕事も一定あるため、接客品質を下げずに働き続ける持続力はサービス業にとって大切な資質といえます。

サービス業界に関するよくある質問

■Q.サービス業界に就職するために必要な資格はある?

A.サービス業の多くの仕事は資格が不要で、比較的誰でも挑戦しやすい傾向にあります。ただし、専門性が必要な職種を目指す場合は、資格が選考時のアピール材料として有効に働くケースがあります。たとえば、ホテルのフロント業務や空港のグランドスタッフなどの職種では、TOEICの一定スコアが応募条件となっていることもあります。

また、資格だけでなく、業務に生かせるスキルを身につけておくこともおすすめです。顧客と接する機会が多いサービス業界では、コミュニケーション能力の高さが重要視されます。多様な価値観や考え方に柔軟に対応できる力も、サービス業界で評価されやすいでしょう。

■Q.サービス業界の大手企業にはどんな会社がある?

A.サービス業界の大手企業としては、JTB、サイゼリア、アパグループなどが挙げられます。これらの企業は売上高でも上位を占めています。それぞれ国内に多数の拠点をもち、海外展開にも取り組んでいる点が特徴です。

■Q.サービス業は人と話すのが苦手でも大丈夫?

A.人と話すのが苦手な方でも実際に現場で経験を積む中で自然と会話のコツや人と接する楽しさが身につくこともあります。苦手意識がある場合も、「誰かに喜んでもらいたい」という気持ちがあるなら諦めずチャレンジしてみましょう。

■Q.サービス業と接客業の違いは?

A.サービス業は、接客に限らず情報通信や運輸、教育、医療など幅広い分野を含み、サービスを提供する仕事全体を指します。接客業は、この中でも「直接顧客と対面し、サービスを提供する仕事」を指します。つまり、接客業はサービス業の一部です。

■Q.サービス業界に向いていない人の特徴は?

A.サービス業界では、状況に応じて柔軟に対応し、良好な印象を与える接客が求められます。そのため、感情や表情がそのまま表に出やすい場合や、臨機応変な対応が苦手な場合、積極的なコミュニケーションが取りにくい場合は注意が必要です。ただし、こうした点は、意識や経験を通じて改善していくこともできます。

■Q.サービス業界では土日も働くことが多い?

A.サービス業界では、一般的に土日や祝日などに来店が集中し、売上の多くを占めるため基本的に出勤が求められることが一般的です。しかし、土日休みが全くないというわけではなく、企業や職種によっては平日営業がメインで土日を休みにしているケースやシフト制で土日に休めるケースもあるため、募集要項で確認するとよいでしょう。

サービス業界で活躍するにはしっかり適性を見極めよう

サービス業界での成功には、自らの適性を見極め、業界や職種をよく理解することが欠かせません。マナーやホスピタリティ、傾聴力などサービス業界で生かせる強みを見つけ、自分に合った職場を選ぶことで長く活躍できます。積極的にインターンシップやオープン・カンパニーに参加し、実体験を通じて職場の雰囲気や具体的な業務を知ることも重要です。自分の強みを生かせる環境を見つけ、計画的に就活を進めましょう。

『キャリタス就活』では学生の皆さんが安心してキャリア選びに臨めるよう、多数の企業情報やサポートを提供しています。特に就活の悩みを解決する「就活成功ガイド」では業界研究や面接対策など就活に役立つコンテンツを豊富に取り揃えています。あなたの就活にぜひ『キャリタス就活』をご活用ください。

PROFILE

キャリタス就活編集部

『本音をきく、本気でこたえる。』をテーマに、就職活動・就活準備をがんばる皆さんに向け、インターンシップ・キャリア情報やES・面接対策など、さまざまなシーンに役立つ情報をお届けしています。

「面接がうまくいかない」、「そもそも就活って何からはじめるべき」など、皆さんの本音に寄り添った記事を配信しておりますので、ぜひこの機会にご活用ください。

LINE

LINE

X

X

Instagram

Instagram

YouTube

YouTube