【業界研究】小売業とは?仕事内容や今後の動向・卸売業との違いも解説!

業界・職種・企業研究公開日:2025.10.15

この記事でわかること

- 小売業界とは消費者に商品やサービスを提供する業界

- 店舗運営に関わる販売や店長、販促に関わるEC担当やマーケティング職などさまざまな職種がある

- 小売業界には人と接するのが好きな人や、ストレス耐性や体力に自信がある人が向いている

小売業界とは、スーパーマーケットやコンビニエンスストアなど消費者に商品を届ける業界を指します。本記事では、小売業と卸売業の違いや業態ごとの特徴、職種ごとの仕事内容をわかりやすく解説します。さらに、最新動向やメリット・デメリット、向いている人物像まで紹介するので、小売業界への就職を検討している就活生はぜひ参考にしてください。

※本記事は「流通・小売業界」を代表して小売業界をメインに解説しております。

小売業界とは?

小売業界とは、消費者に商品やサービスを提供する業界です。百貨店やスーパーマーケット、コンビニエンスストアなど多様な業態が存在し、メーカーと消費者をつなぐ橋渡し役として消費者ニーズに応じた商品を提供しています。

小売業界は実店舗を通じて顧客との接点をもち、人々の生活に密着しているだけでなく、ECサイトを活用することで間接的な接点も築いている点が特徴です。小売業界が活性化し、消費が盛んになることは経済の成長にもつながるため、社会全体において重要な役割を担っています。

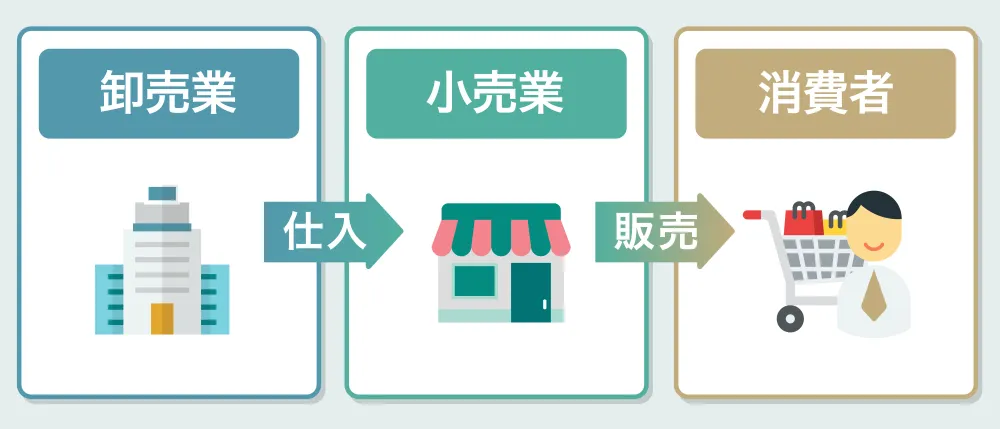

小売業と卸売業との違いは?

小売業と卸売業はどちらも「商品を消費者に届ける」役割を担っていますが、取引の相手が大きく異なります。

小売業はBtoC(Business to

Customer)のビジネスモデルで、スーパーやコンビニエンスストア、ECサイトのように消費者に直接・間接的に商品を販売します。

一方、卸売業はBtoB(Business

to Business)のビジネスモデルが中心で、メーカーから仕入れた商品を小売業や飲食店などに供給し、流通を支える存在です。

このように、メーカーから仕入れた商品を卸売業者が小売業者に販売し、さらに小売業者が消費者へ販売する仕組みとなっています。

ただし、近年はコストコホールセールのように卸売業者が大量に仕入れた商品を一般消費者にも直接販売するなど、卸業と小売業の垣根を超えたビジネスモデルもあります。

小売業界の業態

小売業界にはどのような業態があるのでしょうか。ここでは、小売業界の代表的な業態とその特徴についてわかりやすく紹介します。

■百貨店

百貨店は、複数のメーカーから卸売業者を通じて仕入れたさまざまなカテゴリーの商品を販売する業態です。衣料品や化粧品、家具、食品など多様なジャンルの商品を取り揃えており、ハイブランドを中心とした高価格帯の商品を扱う場として、顧客ロイヤリティが高いのが特徴です。

また、接客やサービスの質が高い点も強みとされています。近年はデジタル化が進み、オンラインショッピングとの連携が強化されている一方で、顧客の高齢化が進んでおり若年層への訴求が課題となっています。

■スーパーマーケット

スーパーマーケットは、日常生活に必要な食品や日用品を取り扱う業態です。生鮮食品や加工食品、家庭用品まで幅広い商品を揃えており、人々の毎日の生活を支えています。近年では、消費者の健康志向に応える形で、有機食品や特定の栄養素に配慮した商品の取り扱いも増えています。

また、セルフレジの導入やオンライン注文サービスなど、顧客の利便性を高めるDX(デジタルトランスフォーメーション)化も進んでおり、時代のニーズに柔軟に対応しています。

■コンビニエンスストア

コンビニエンスストアは、食品や飲料、雑誌、日用品など手軽に購入できる商品を販売している業態です。小規模ながら24時間営業による高い利便性を誇り、忙しい現代人に欠かせない存在といえます。

さらに、ATMや宅配便の受付、公共料金の支払いといった多様なサービスも提供しています。一般的に全国展開するチェーン企業が多く、FC形式による店舗運営と、本社による一括管理体制というビジネスモデルが特徴です。

■専門店

専門店は、特定のカテゴリーやブランドに特化した商品を提供する業態です。ファッションや雑貨、書籍、スポーツ用品など多彩な分野の専門店があります。商品の品質の高さやスタッフの専門知識の豊富さが特徴です。

オンラインショッピングが普及する中でも、専門店の独自性や専門性は求められており、特に商品にこだわりのある消費者から根強い支持を受けています。

小売業界の職種と仕事内容

小売業界ではどのような業務を行うのでしょうか。ここでは、代表的な職種とそれぞれの仕事内容について紹介します。

■店舗運営に関わる職種

店舗運営に関わる職種には、日々の接客や販売を行う販売職と、店舗全体のマネジメントを行う店長・マネージャーなどの職種があります。それぞれの仕事内容や役割について詳しく紹介します。

■販売職

販売職は、店舗でお客様に直接商品を提供する小売業の中心的な職種です。接客を通じて商品の魅力を伝え、満足度の高い買い物体験を提供します。

さらに、商品の陳列やレジ業務、在庫管理なども販売職が担当する業務です。販売職には顧客とコミュニケーションを取り、顧客のニーズを的確に把握し、ニーズに合った商品やサービスを提案する力が求められます。

■店長・マネージャー

店長・マネージャーは、店舗全体の運営・管理を担う職種です。業態や店舗規模によって業務範囲は異なります。

店長は、売上管理やスタッフのシフト調整をはじめ、在庫管理、清掃、ディスプレイ設置などさまざまな店舗の管理に関する業務を行うことが一般的です。

一方、マネージャーは複数の店舗の管理を担当し、店舗間の状況把握や人員配置などを行います。また、マネージャーの上には、店長やマネージャーといった現場スタッフを管理し、本部との橋渡し役となるSV(スーパーバイザー)という役割が設けられることもあります。

これらの職種では、売上目標に向けて業務を効率的に進めるための判断力や計画性が求められます。現場全体をまとめるため、リーダーシップや問題解決能力も必要です。

■仕入れ・商品の在庫計画に関わる職種

小売業界では、仕入れや商品の在庫計画を担う職種があります。バイヤーは商品の選定や仕入れを、マーチャンダイザーは売上を見据えた商品計画を担当します。それぞれの仕事内容や役割について詳しく紹介します。

■バイヤー

バイヤーは、小売業において商品の仕入れを担当する職種です。メーカーや卸売業者と交渉しながら、消費者ニーズに合った商品を仕入れます。

季節ごとのトレンドや売れ筋を見極めて品揃えを調整するなど、市場を先読みする力が求められます。売上に直結する役割を担うため、交渉力や情報収集力も欠かせません。

■マーチャンダイザー(MD)

マーチャンダイザーは、商品をどのように展開・管理するかを計画する職種です。売上データを分析し、どの商品をいつ・どの店舗で・どの数量展開するかを決定します。

たとえば、特定の季節やイベントに合わせて商品を選定し、陳列の方針を指示することで、顧客の購買意欲を高める工夫を行います。戦略的な役割を担うため、データ分析力や企画力が求められます。

■販促に関わる職種

小売業界では、売上を伸ばすための販促活動を担う職種もあります。広告やキャンペーンの企画を行うマーケティング職や、インターネット販売を運営するEC担当が挙げられます。それぞれの仕事内容や役割について詳しく紹介します。

■マーケティング職

マーケティング職は、店舗の売上を最大化するための戦略を立案・実行する職種です。市場調査を基にターゲット層を明確にし、広告やキャンペーン、SNSを活用したプロモーションを展開します。

たとえば、若年層向けの商品をSNSで効果的に情報発信することで、来店促進やブランド認知につなげます。市場の動向をとらえ、消費者の心を動かす施策を考える力に加え、データ分析のスキルが求められます。

■EC担当

EC担当は、オンラインでの商品販売を担う職種です。消費者の購買行動を分析し、オンラインショップの売上を最大化するための販売戦略を立案・実行します。ウェブサイトを運営し、商品情報を更新したり、SNSでの情報発信を通じて商品の魅力やブランドの価値を消費者に届けたりする役割を担っています。

ウェブサイト運営の知識だけでなく、マーケティング力やデータ分析力が求められます。

■本部管理に関わる職種

本部管理に関わる職種には、総務・人事・労務などがあり、職場環境の整備や人材管理を担います。

たとえば、総務は店舗や本社の環境整備や社内の各種伝達、人事は採用や人員配置、社員の教育研修などを担当し、労務は勤怠管理や福利厚生を通じて社員の働きやすさを支えています。

小売業界では、本社だけでなく店舗や物流拠点など多様な現場が関わるため、担当領域も幅広くなる傾向があります。

また、これら職種では、ほかの業界と同様にコミュニケーション力や調整力が求められます。小売業界は職種によって勤務形態がさまざまなため、関係者との調整力が特に重要です。

小売業界の現状・今後の動向と課題

小売業界は今、どのような変化や課題に直面しているのでしょうか。小売業界の現状と今後の動向、そして課題について紹介します。

■【現状・動向】デジタル技術の活用

小売業界では近年、デジタル活用が進んでいます。モバイルオーダーやセルフレジなどデジタル技術を活用した便利なサービスが増えており、店舗での待ち時間の短縮やスムーズな購買体験など顧客の利便性が向上しました。また、それにより従業員は接客や売上管理などより付加価値の高い業務に専念できる環境が整いつつあります。さらに、データ分析を活用することで、商品の在庫管理やお客様一人ひとりに合わせたおすすめ商品の提案が可能になり、効率的な店舗運営につながっています。

オンラインと実店舗を連携させたOMO施策(例:ECサイトで在庫を確認してから店舗で受け取れるサービスなど)も拡大し、インターネットで商品を見て実店舗で試して購入するような購買体験が一般化しつつあります。

■【現状・動向】グローバル戦略の強化

小売業界では、グローバル展開が加速しています。国内市場の成熟や人口減少を背景に、企業は成長機会を求めて海外市場へと積極的に進出しており、特にアジア市場を中心に展開が活発です。

また国内では訪日外国人客(インバウンド)の増加に対応するため、多言語表示や免税対応、キャッシュレス決済などの整備が進んでいます。あわせて、文化や嗜好に合わせた商品・サービスの提供や、円滑に運営するための体制づくりなどが求められています。

このように、小売業界は海外展開とインバウンド対応の両面でグローバル戦略を強化しています。

■【現状・動向】サステナビリティへの関心の高まり

近年、環境保全やサステナビリティに対する顧客の関心が高まっています。それを受けて、小売業界でも環境に配慮した商品の販売が進んでいます。廃棄物削減を目的としたリフィル(詰め替え)製品やラベルレスの製品の導入などが代表例です。

また、店舗に人が集まる特性を生かして、プラスチック容器や古着の回収といった資源循環の取り組みも広がっています。

■【課題】人手不足の深刻化

小売業界では人手不足が深刻な課題となっています。少子高齢化による人口減少に加え、長時間労働や非正規雇用の割合の高さが影響し、人材確保が年々難しくなっているのが現状です。

人手不足の対策として、セルフレジやAIカメラの導入によって業務の省力化・自動化を図る企業も増えています。今後は、求人方法の見直しや柔軟な勤務制度の整備など、労働環境の改善を含めた働き方改革が求められています。

■【課題】消費スタイルの変化

小売業界ではモノ消費からコト消費へと価値観が移り変わり、商品そのものより体験やサービスが重視される傾向が強まっています。

たとえば、実店舗で商品を確認しオンラインで購入するショールーミングや、モノを所有せずにレンタルして使えるサブスクリプションサービスの利用が増え、購買経路が多様化しています。

さらに、景気後退や老後の生活への不安も影響し、高額な買い物に対する消費者の慎重さが増しています。こうした変化に対応するためには、ECサイトと実店舗を連携させたOMO施策や、顧客体験を重視したマーケティング施策が必要です。

小売業界で働くメリット

小売業界で働くことにはどのような魅力があるのでしょうか。ここでは、小売業界で働くことによって得られるメリットについて紹介します。

■顧客と接点をもち、反応を得られる

小売業界で販売を担当する場合、顧客と接点をもてる点が大きな魅力です。販売活動を通じて、顧客のニーズや反響をリアルに感じ取ることができます。

商品の提案に対して笑顔や感謝の言葉をいただけたときや、ECサイトでレビューを通じてポジティブな反応を得られたときには、大きなやりがいを感じられるでしょう。

■早期から責任ある立場を任され、成長につながりやすい

小売業界に就職すると、実店舗へ配属されて現場経験を数年間積むのが一般的です。実店舗への配属後、現場経験を積む中で早期に責任ある立場を任されることがあります。

規模の小さい店舗では、早いうちから店長やリーダーとして、スタッフのシフト管理や売上管理、店舗運営などさまざまな業務を担当するケースもあります。こうした経験を通じて、マネジメント力や判断力が磨かれ、大きな成長につながるでしょう。

■多様なキャリアパスがある

小売業界には多様なキャリアパスが用意されています。たとえば、販売職からスタートし、店舗運営、バイヤー、マーケティング職などにステップアップすることが可能です。こうした異動を通じて、現場経験を生かしながら自分の興味や適性に応じたキャリアを築けるのが魅力といえます。

また、グローバル展開を進める企業では海外でのキャリア構築の機会もあるでしょう。

小売業界で働くデメリット

小売業界にはさまざまな魅力がありますが、働く上で気をつけたい点もあります。小売業界で働く際に知っておきたいデメリットについて紹介します。

■職種によっては土日や祝日に休めないことがある

小売業界では、職種によって土日や祝日に休みにくい点がデメリットとして挙げられます。週末や祝日は来店客が多く、店舗運営に多くの人手が必要となるためです。

たとえば、販売職などではシフト制が一般的で、平日に休みを取るケースが多くなります。人手不足や突発的な欠勤が発生した場合は、急遽出勤が求められることもあるでしょう。

土日や祝日に休みにくいと家族や友人と予定が合わせづらくなることもあり、プライベートの予定が立てづらくなる可能性があります。しかし、職場によっては交代制で土日に休みを取れる場合もあるため、雇用条件を確認してみましょう。

■クレーム対応による心理的なストレスを抱えやすい

小売業界の販売職では顧客対応が業務の大部分を占めるため、やりがいを感じる場面が多い一方で、時にはクレーム対応や厳しい要求によって、ストレスや精神的なプレッシャーを抱えることがあります。

クレームが寄せられた際には冷静かつ迅速な対応が求められます。長期的に働き続けるためには、ストレス耐性を高めて、感情をコントロールする力を身につけることが重要です。

小売業界の就活の進め方のポイント

小売業界への就職を目指すにあたって、どのように準備を進めればよいか悩んでいる人も多いのではないでしょうか。ここでは、小売業界の就活の進め方のポイントを紹介します。

■自己分析を深める

自己分析は就活の第一歩です。自分の強みや弱みや価値観を明確にすることで、どのような職種や企業が自分に合うかを見極めることができます。

小売業界には販売職やマーケティング職など多様な職種があり、それぞれ求められるスキルは異なります。たとえば、販売職を希望する場合、コミュニケーション能力やチームワークが重視される場面が多いため、自己分析を通じて自分にそれらのスキルがどの程度あるかを確認しておくと役立ちます。

さらに、自己分析により実体験に基づいた具体的なエピソードを整理しておくと、選考時に説得力のあるアピールができるようになるでしょう。

自己分析の具体的なやり方は下記記事を参考にしてください。

【就活における自己分析のやり方10選】それぞれわかりやすく図解!

「就活の自己分析ってどうやって進めればいい?」そんな悩みを抱えている就活生も多いでしょう。自己分析は就活の最初の段階で取り組むべき重要な作業です。本記事では、就活におけるおすすめの自己分析のやり方10選をご紹介します。…

■業界・職種・企業研究を徹底する

小売業界への就職を目指すには、業界研究・職種研究・企業研究を通じて、自分の適性や強みを生かせる役割や働き方を見極めることが重要です。小売業界には、百貨店やスーパーマーケットなど多様な分野があり、職種によって業務内容も大きく異なります。

業界研究を通じて、自分が興味をもてる分野や業態を明確にしましょう。さらに、職種研究により、職種ごとに求められるスキルや適性が自分のスキルと合っているかを考えることも大切です。

企業研究では、志望企業の公式サイトや就職情報サイト、OBOG訪問などを活用して効率的に情報収集しましょう。企業の価値観と自分がマッチしているか、自分の理想のキャリアを実現できるかを判断します。

■インターンシップ等に参加する

インターンシップは、実際の業務を体験できる貴重な機会です。小売業界では、接客や店舗運営などの現場を直接体験することで仕事内容への理解が深まります。自分が小売業界の仕事に向いているかを見極める材料にもなるでしょう。

また、大学1・2年生から参加できるオープン・カンパニーも、業界や企業への理解を深めるよい機会となります。積極的に参加し、自分に合った働き方や職場を見つけましょう。

『キャリタス就活』の「インターンシップ・キャリアを探す」では、こだわり条件に絞ってインターンシップ・キャリアを検索できます。自分の希望に合った企業を効率よく探せるため、就活の第一歩として最適です。ぜひ活用してみてください。

【実例】小売業界で働いている先輩たちの声

実際に小売業界で働く先輩たちのリアルな声を紹介します。小売業界で働く先輩たちの経験をぜひ就活の参考にしてください。

小売業界で働く先輩の声①

店長職に就いたことで、想像以上の責任と成長の機会を得られています。店舗での販売を通して地域の皆さんの声を直接聞き、そのニーズの受け皿となる店舗運営を目指しています。店舗が人々の交流の場となることに大きなやりがいを感じています。

小売業界で働く先輩の声②

私は入社後、店舗スタッフを経て、商品企画部に配属されました。自社ブランドの新商品発表やSNS運営、店舗のPOPづくりまでさまざまな仕事にチャレンジできる機会があります。自分が携わった企画が形になり商品が店頭に並んで話題になる瞬間は本当に誇らしく、モチベーションになっています。

『キャリタス就活』の「企業を探す」では、業種や職種に絞って企業を検索できます。企業ごとの事業や仕事内容、職場環境についての情報を掲載しているので、職場の雰囲気や働き方を理解するのに役立つでしょう。ぜひご活用ください。

小売業界に向いている人の特徴とは?

小売業界ではどのような人が活躍できるのでしょうか。ここでは、小売業界に向いている人の特徴を具体的に紹介します。

■人と接するのが好きな人

小売業界では顧客と直接接する機会があるため、人と接するのが好きな人に向いています。接客では顧客のニーズを理解し、適切な商品を提案する力が求められます。特に傾聴力やコミュニケーション能力がある人は、顧客との信頼関係を築くことができるでしょう。

また、小売業界ではチームで働くことが多いため、顧客対応だけでなく、店舗スタッフや部署のメンバーとのチームワークを築く上でも対人スキルは必要です。

■ストレス耐性が高い人

小売業界では顧客対応やクレーム処理など、ストレスを感じやすい場面に直面することがあります。そうした状況でも冷静に対応できるストレス耐性の高い人は、小売業界に向いているでしょう。

たとえば、忙しい店舗での接客や予期せぬトラブル発生時にも落ち着いて対処できる力は、店舗運営や販売職で特に重宝されるスキルです。

■体力に自信がある人

小売業界では体力が求められる場面が多くあります。たとえば販売職の場合、店舗業務の一部として商品の陳列など重い荷物を扱ったり、長時間の立ち仕事や売り場内の移動も頻発します。

このような業務には基礎的な体力が不可欠になるため、体力に自信がある人は小売業界に向いているといえます。

■トレンドに敏感な人

小売業界では、市場のトレンドを敏感に察知することが重要です。トレンドに敏感な人は、新しい商品やサービスが登場したときに市場の動きや自社への影響を迅速に理解して、適切に対応できます。

消費者のニーズを先読みし、はやりをいち早く取り入れることができれば、売上や集客につなげられます。トレンドに敏感な人は、小売業界においてバイヤーやマーケティング職として活躍できる可能性があるでしょう。

■変化に柔軟に対応できる人

小売業界では、消費者のニーズや市場トレンドが急速に変化するため、商品の陳列を変更したり、タイミングよく商品を仕入れたりと柔軟に対応できる力が重要です。こうした人は、市場環境の変化や新しい技術にも比較的スムーズに適応できます。

特に、デジタルトランスフォーメーションが進む現代では、柔軟な対応力の価値がますます高まっています。

■データ分析力がある人

小売業界では、職種によっては売上や在庫、顧客行動などのデータを活用して意思決定を行うため、データ分析力が求められます。特に、マーチャンダイザーや店舗運営、マーケティングに携わる職種では、分析結果に基づいた判断が業績に直結します。

データ分析力を生かして状況を客観的に見ることができる人は、より精度の高い戦略を立てられ、小売業界での活躍が期待されます。

小売業界の大手企業

小売業界には、歴史と実績のある大手企業がそれぞれの強みを生かして、さまざまな業態やサービスを展開しています。ここでは、代表的な大手企業と、各社の特徴・事業内容について紹介します。

■三越伊勢丹ホールディングス

三越伊勢丹ホールディングスは、2008年に三越と伊勢丹が統合して誕生した百貨店グループです。国内百貨店は20店舗(2024年4月1日現在)、海外店は東南アジアを中心に23店舗(2025年1月1日現在)を展開しています。近年は「館業」から「個客業」への転換を掲げ、顧客一人ひとりに合わせたサービスを強化しています。

オンラインストアやアプリを通じて、店舗に足を運ばなくても顧客に価値の高い体験を提供しています。また、サステナビリティ経営の一環として、再生可能エネルギーの導入を拡大し、三越日本橋本店など一部店舗では再生可能エネルギー100%で賄っています。

■イオン

イオンは、日本を代表する流通・小売業界の大手企業で、総合スーパー(GMS)を中心に展開しています。1758年に三重県四日市で創業した「岡田屋」を源流として事業を発展させ、1969年に「ジャスコ」、その後、2001年に「イオン」となりました。

環境配慮と効率化を目指し、グループ内の約4,000店舗(2024年6月時点)を対象に、独自のアプリ「iAEON」を通じてレシートをデジタルで受け取り、管理する電子レシートサービスを拡大する計画を進めています。また、商品購買予測AIを活用し、パーソナライズされたクーポンの配信なども行っています。

また、東南アジアで店舗数を増やすなど海外展開にも積極的です。従業員の福利厚生に関しては、2025年にグループ4社はパートタイマーと正社員の賃金を引き上げる方針を発表していて、労働市場での競争力を維持しようとしています。

■セブン&アイ・ホールディングス

セブン&アイ・ホールディングスは、日本の流通・小売業界を代表する企業で、子会社の「セブン-イレブン・ジャパン」が運営するコンビニエンスストア事業を中心に、スーパーマーケット事業などを展開しています。

全世界に約84,500店舗以上(2023年12月時点)、日本国内だけでも21,770店舗(2025年7月時点)あるコンビニエンスストア「セブン-イレブン」は、日本のコンビニ市場で圧倒的なシェアをもち、業界をリードしています。

新商品開発やサービスの革新にも積極的で、nanaco(ナナコ)という電子マネーを通じてキャッシュレス決済の促進にも力を入れています。

また、女性の活躍推進にも積極的です。2026年2月末までに女性の執行役員比率を30%、管理職比率を30%にする目標を掲げ、取り組みを進めています。

■ローソン

ローソンは、日本の大手コンビニチェーンの1つです。1975年の創業以降、拡大を続けていて、2025年2月時点で、国内に14,694店舗、中国やインドネシアなどを中心に海外に7394店舗を展開しています。

「地域密着」を目指し、2023年から全国8エリアに「エリアカンパニー制」を導入し、権限と機能を各エリアに移行して、経営の執行度を高める取り組みを進めています。新しい仕組みづくりにも積極的で、2021年からは、国内の「Uber Eats」で初めて医薬品を届けるサービスを開始しました。

社員のチャレンジを支援する一環として、一定の条件を満たした社員に「FA(フリーエージェント)権」を付与し、希望する職種・勤務地に確実に異動できるようにする制度を設けています。

■ファーストリテイリング

ファーストリテイリングは、「ユニクロ(UNIQLO)」ブランドで知られるグローバルな小売企業です。シンプルで機能的な衣料品を手頃な価格で提供することで、国内外で広く支持されています。ユニクロ以外にも「GU」や「Theory」、「PLST」などのブランドを運営しています。

特にユニクロはアジア、アメリカ、ヨーロッパなど世界各地で多くの店舗を運営し、国際市場でのブランド力を強化しています。グローバル化の一環として、社内公用語として英語を採用しています。

また、不要になった衣料品を回収し、リサイクルした羽毛を使って新たなダウンジャケットを製造・販売するなどしていて、サステナビリティに対する取り組みも強化しています。

そのほか、チャリティTシャツ「PEACE

FOR ALL」のプロジェクトに取り組んでおり、Tシャツ販売を通じて社会貢献活動を推進しています。

■ヤマダホールディングス

ヤマダホールディングスは、1983年に設立し、2020年にホールディングカンパニー体制へ移行しました。日本最大級の家電量販企業を母体とし、デンキ・住建・金融・環境など幅広い事業を展開しています。

「くらしまるごと」を掲げ、全国に広がる店舗ネットワークとオンラインサービスを通じて、家電や家具、インテリア、住宅、リフォーム、金融・保険サービスまで生活全般を支える事業を推進しています。商圏規模に合わせた多様な店舗形態ネットワークを展開し、家具や家電の販売だけでなく、環境に優しい暮らしの実践まで提案を行うことが可能です。経営理念である「創造と挑戦」「感謝と信頼」の基、暮らしを総合的に支える企業グループを目指しています。

■パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス

パン・パシフィック・インターナショナルホールディングスは、1980年に設立し、ドン・キホーテを中心にディスカウントストア事業、スモールフォーマット事業、海外リテール事業、自社開発商品(PB)などを展開しています。

中核業態のドン・キホーテは、多様な商品を低価格で提供し、利便性と楽しさを兼ね備えた総合ディスカウントストアとして成長してきました。特に、通路いっぱいに商品を並べる「圧縮陳列」や深夜営業、独自POPによる販売手法など消費者の感覚を刺激する店舗づくりが強みです。現在はアジアやアメリカなどにも積極的に進出し、グローバルな小売ネットワークを拡大しています。

小売業界に関するよくある質問

小売業界に就職する際は、初めから販売職以外を志望しても大丈夫?

初めから販売職以外を志望しても問題ありません。

小売業界には販売職以外にも、バイヤー、EC担当、マーケティング職など多様なキャリアパスがあります。ただし、企業によっては店舗配属からはじめる方針を取るケースもあるため、募集要項や配属ポリシーを事前に確認しましょう。

全国展開している小売企業で転勤はどれくらいある?

全国展開している小売企業では、状況にもよりますが、数年間在籍したあとに転勤することが一般的です。

一定期間ごとに店舗間を移動しながら責任者としての経験を積む形が多く、転勤はキャリア形成の一環とし位置づけられています。幅広い地域での経験は将来的な管理職への昇格にもつながります。

小売業界の平均年収はどのくらい?

小売業界で働く正社員の平均年収は約400万円

(出典:厚生労働省「令和4年賃金構造基本統計調査の概況」)です。

ただし、業態や職種によって差があります。大手企業では給与水準が高い傾向があり、企業規模やキャリアの積み方に応じて収入に幅が見られるのが特徴です。

小売業界へ就職する際にあると役立つ資格やスキルは?

小売業界へ就職する際には、職種にもよりますが、サービス接遇検定をはじめ、販売士検定や接客サービスマナー検定などの資格が役立ちます。

基本的な接客スキルやコミュニケーション能力も業務に直結し、採用時の評価につながります。

また、海外展開やインバウンド対応を行う企業であればTOEICなどで英語力を示すほか、事務職を希望する場合はMOSなどのパソコンスキルを証明する資格を取得すると、キャリアの後押しとなるでしょう。

小売業界は社会の発展に欠かせない業界

小売業界は消費者に商品やサービスを届ける重要な役割を担っています。顧客とのやりとりを通じてやりがいを感じる場面も多く、魅力ある業界です。小売業界への就職を検討する際は、自己分析や業界研究などを通じて、自分の適性や価値観に合うかしっかり見極めましょう。

『キャリタス就活』では学生の皆さんが安心してキャリア選びに臨めるよう、多数の企業情報やサポートを提供しています。特に就活の悩みを解決する「就活成功ガイド」では業界研究や面接対策など就活に役立つコンテンツを豊富に取り揃えています。あなたの就活にぜひ『キャリタス就活』をご活用ください。

PROFILE

キャリタス就活編集部

『本音をきく、本気でこたえる。』をテーマに、就職活動・就活準備をがんばる皆さんに向け、インターンシップ・キャリア情報やES・面接対策など、さまざまなシーンに役立つ情報をお届けしています。

「面接がうまくいかない」、「そもそも就活って何からはじめるべき」など、皆さんの本音に寄り添った記事を配信しておりますので、ぜひこの機会にご活用ください。

LINE

LINE

X

X

Instagram

Instagram

YouTube

YouTube