【業界研究】インフラ業界とは?業種や職種・仕事内容から向いている人の特徴も解説!

業界・職種・企業研究公開日:2025.09.10

この記事でわかること

- インフラ業界は電力・交通・通信など生活基盤を支える業界で公共性と安定性が高い

- 業界全体でカーボンニュートラルやデジタル化が注目されている一方、老朽化対策や人材不足が課題となっている

- 就職先としては、社会貢献性や雇用の安定性が魅力な上、多様なキャリアが描きやすい業界である

インフラ業界は、私たちの生活や産業活動を支える基盤を提供する、社会や経済の安定に不可欠な存在です。雇用の安定性や高い社会貢献性が魅力な業界といえます。この記事では、インフラ業界への就職を検討している就活生に向けて、インフラ業界とはどのような業界なのか、仕事内容、この業界に向いている人の特徴を紹介します。

※本記事は「インフラ・交通業界」を代表してインフラ業界をメインに解説しております。

インフラ業界とは?

インフラ業界とは、電気・ガス・水道・鉄道・通信・道路など、社会や経済活動の基盤となるインフラを提供し、私たちの毎日の生活や産業活動を根幹から支える業界です。公共交通機関や物流サービスを提供する企業もこの業界に含まれます。

社会基盤の維持・運営から再生エネルギーやスマートシティ化など新しい技術の導入まで幅広い事業を担っており、高い公共性や安定性が求められます。各企業が高度に専門化された分野で、国や自治体と連携しながら安心で快適な社会の実現に貢献しています。

■インフラ業界の特徴は?

インフラ業界の特徴は、公共性が高く社会全体への影響力が極めて大きいという点です。日常生活や経済活動を支える多様なインフラを提供しており、社会貢献度が高い分野といえます。

多くのインフラ事業は24時間365日途絶えることなく安定的に稼働し続けることが求められます。そのため、働く上で強い使命感が必要です。また、景気に左右されることが少ないため、安心して長期的なキャリアを築ける分野ともいえるでしょう。

■インフラ業界の年収は?

インフラ業界全体の平均年収は約550万円(出典:国税庁ホームページ|運輸、通信、公益事業)と高水準といえます。

業種によって差があり、電力・ガス・水道などの業種は約780万円(出典:国税庁「令和5年分民間給与実態統計調査」p.20)と比較的高くなっています。

職種によっても年収に差が出てくるので、自身の志望する業種や職種に照らし合わせながら、平均年収の傾向を参考にしてみましょう。

インフラ業界の主な業種・職種

インフラ業界は生活や産業の基盤を支える多様な業種で構成され、それぞれに専門的な職種が存在します。ここでは代表的な業種・職種と、それぞれの仕事内容や役割をみていきましょう。

■電力・ガス・エネルギーインフラ

電力・ガス・エネルギーインフラは、私たちの生活や経済活動を支える重要なインフラ分野のひとつです。電力は発電や送配電など、ガスは都市ガスやLPガスなどの形で、家庭から企業まで幅広い供給を担っています。

近年は電力・ガスの小売全面自由化により新規参入や競争も活発化しています。再生可能エネルギーや新技術の導入も進んでおり、安定供給と環境対応の両立が重要なテーマです。

電力・ガス・エネルギーインフラの主な職種は以下の通りです。

■製造設備管理職:発電や精製に関わる機器の運用管理を担当する

■保守・メンテナンス職:供給設備の点検や修理を担当する

■営業職:家庭や企業向けに最適なエネルギープランの提案等の業務を担当する

■鉄道・航空インフラ

鉄道・航空インフラは、人々の移動や物流の要となる鉄道、空港などの建設や維持管理に携わる分野です。都市部の複雑な交通網から地方のインフラ維持まで、利用者の安全と利便性を守る役割を担っています。

インフラの老朽化や災害リスクへの備えなど社会的ニーズも高まっており、設備の新設やメンテナンス、デジタル化への対応も進められています。

鉄道・航空インフラの主な職種は以下のとおりです。

■運行管理・輸送計画担当:鉄道や航空機のダイヤ編成や運行計画の立案を担当する

■駅・空港スタッフ:乗客への案内やチケット販売、施設内外の安全確保など、スムーズな運行サポートを担当する

■設備・施設メンテナンス:線路や空港滑走路、信号、通信設備などの保守・点検・改良工事を担当する

※このほかにもさまざまな職種があります。

■陸運・海運・物流インフラ

陸運・海運・物流インフラは、トラックや鉄道、船舶などを用いて人やモノを効率的に輸送する重要な役割を担う分野です。物流業界には、貨物の保管や仕分けを行う倉庫業も含まれ、人・モノの流れを支えるインフラとして広範な機能を担っています。

近年ではEC市場の拡大に伴い、物流管理や物流の最適化を指すロジスティクスや国際物流の需要も高まっています。

陸運・海運・物流インフラの主な職種は以下のとおりです。

■物流管理:トラックや船舶による輸送計画の立案・安全管理を担当する

■倉庫業:荷物の保管・仕分け・在庫管理や配送の最適化を担当する

■運輸:実際の輸送業務を担当する

※このほかにもさまざまな職種があります。

■生活インフラ

生活インフラは、水道や通信など、日常生活に不可欠なサービスを安定して供給する分野です。水道業は浄水や下水処理、施設管理を行い、通信業はインターネットや電話回線などのネットワークの整備・保守を担っています。災害時の迅速な復旧対応も重要な役割です。

生活インフラの主な職種は以下のとおりです。

■水道技術管理者:水道施設の運転や水質管理を通じて安全な水の供給を担当する

■インフラエンジニア:通信ネットワークやサーバーなど、生活インフラに関わる設備やシステムの構築・運用・保守を担当する

■電気通信施工管理技士:通信設備工事の現場で施工計画や品質・安全管理を担当する

※このほかにもさまざまな職種があります。

■空間インフラ

空間インフラは、公共施設や都市計画を支えるための重要な基盤となる分野です。交通や河川などのインフラだけではなく学校や図書館、市役所などの公共施設の維持・管理に携わり、人々への快適な生活環境の提供をサポートしています。施設の老朽化対策や災害対応も重要な役割です。

空間インフラの主な職種は以下のとおりです。

■施設管理担当:学校や役所など公共施設の日常的な運営・維持や設備管理を担当する

■建設コンサルタント:公共施設の調査、計画、設計などを担当する

■設備計画・改修エンジニア:老朽化対策やバリアフリー化推進のための改修計画立案や実施管理などを担当する

※このほかにもさまざまな職種があります。

インフラ業界の現状と今後の動向・課題

■【現状・動向】カーボンニュートラルへの取り組みの進展

■【現状・動向】電力・ガスの自由化の進展

■【現状・動向】デジタル化の進展

■【課題】インフラ設備の老朽化への対策

■【課題】ベテラン技術者の人材確保と技術継承

近年、インフラ業界ではデジタル技術の導入や環境負荷の低減が大きなテーマとなっています。また、社会基盤を支え続けるためにいくつか課題を抱えている現状もあります。以下で具体的な動向や課題をみていきましょう。

■【現状・動向】カーボンニュートラルへの取り組みの進展

日本政府は2050年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする「カーボンニュートラル」を目指すことを宣言していて、インフラ業界が果たす役割に期待が高まっています。

現在、再生可能エネルギーを活用した鉄道やバスの運用が進んでいるほか、自動運転技術やドローン配送といった次世代の交通手段が実用化に向けて開発されています。また、太陽光発電や風力発電といったクリーンエネルギーの導入も注目されています。

■【現状・動向】電力・ガスの自由化の進展

電力・ガス分野では、近年の自由化推進によって業界構造に大きな変化が生じています。従来の大手企業に加え、新規参入企業が増加したことで消費者は多様なプランやサービスを選べるようになりました。

業界全体の活性化が進む一方で、各企業は価格競争だけでなく、独自サービスや付加価値の創出など、差別化のための戦略強化が求められています。

■【現状・動向】デジタル化の進展

デジタル技術を活用した交通管理の効率化と安全性の向上への取り組みが進んでいます。スマートシティやMaaS※などの新しい交通モデルが注目され、リアルタイムデータを活用した交通制御や自動運転技術の開発が進展しています。

デジタルインフラの整備により、渋滞の緩和や輸送計画の最適化が進み、物流業界や公共交通においてもコスト削減と顧客サービスの向上が期待されています。

※MaaS(Mobility as a Service):スマートフォンアプリなどを通じて、複数の交通手段を統合し、利用者に一括で提供するサービスのことです。バスや電車、タクシー、自転車シェアリング、カーシェアリングなどが含まれます。利用者はひとつのプラットフォームで予約、支払いができるため、移動の効率化、利便性の向上が期待されます。

■【課題】インフラ設備の老朽化への対策

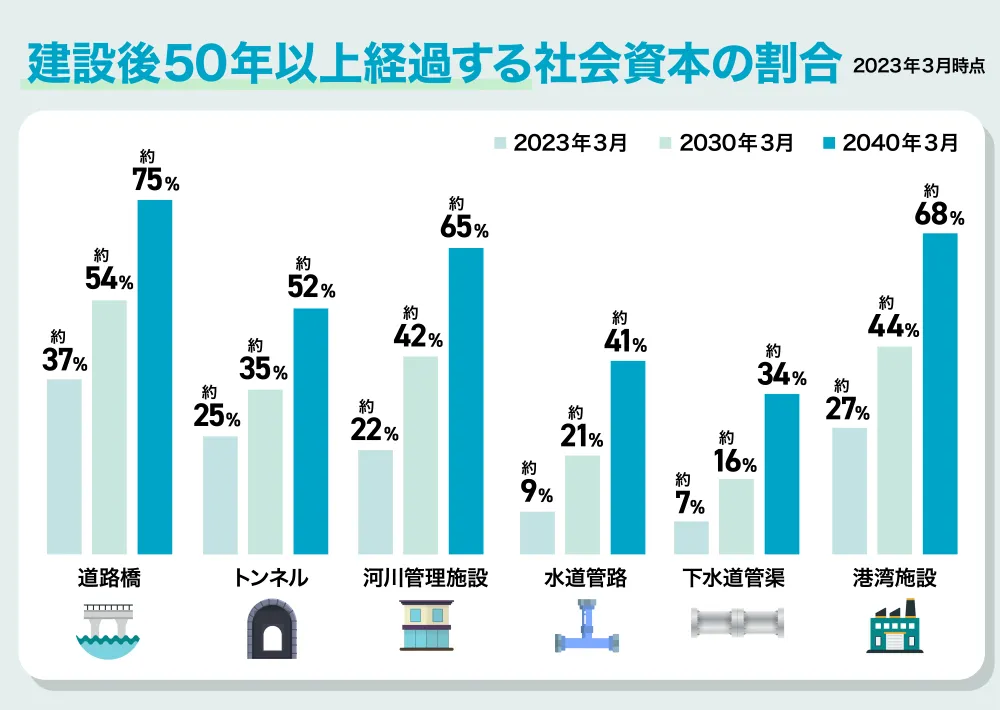

出典:国土交通省「社会資本の現状と将来」

日本のインフラは高度経済成長期に集中的に整備されたため、設備の老朽化が徐々に深刻化してきています。2040年には建設後50年以上経過する施設の割合が急増し、多くの道路、橋、水道、下水道などで大規模な修繕や更新が必要です。

老朽化が進むと事故や災害リスクが高まり、国民生活への影響も大きくなることから、社会的な不安も増しています。今後は、戦略的な維持管理と予防的点検・補修、AIやDXなど新技術の活用を含めた対策が求められます。

■【課題】ベテラン技術者の人材確保と技術継承

インフラ業界では、「ベテラン技術者の人材確保」と「技術継承」が切迫した課題となっています。業界全体における高齢化の進行でベテラン技術者の退職が進み、技術系職員の減少が深刻です。さらに、若手人材の入職も進んでいないのが現状です。

このままでは現場のノウハウが十分に継承されず、インフラ設備の点検や保守作業が遅延し、安全性や機能の低下につながる恐れがあります。

今後は業界全体で、継続した若手人材の育成やDXによる業務の効率化など人材不足対策が求められます。

インフラ業界で働くメリット

高い社会貢献性や安定した需要など、インフラ業界で働くことには多くのメリットがあります。ここでは、その具体的なメリットについてみていきましょう。

■社会貢献度が高い

インフラ業界は、社会に欠かせない基盤を提供し、多くの人の生活を支えています。災害時には迅速な復旧対応を通じて地域社会の安全と安心を守る役割も果たし、社会全体への貢献度は非常に高いといえます。

こうした活動を通じて、多くの社員が大きなやりがいや満足感を実感できる点も、インフラ業界ならではの魅力です。

■雇用が安定している

インフラ業界は、私たちの生活に欠かせないサービスを提供しており、常に一定の需要があるため雇用が景気に左右されにくいのが特徴です。災害時や経済不況下でも必要とされる事業であることから、突然の倒産リスクが低いため安定した雇用環境が期待できます。

腰を据えて長く働ける職場を求める人、安定性を重視したキャリアを考えている人にとっては大きな魅力となるでしょう。

■福利厚生や待遇が充実している傾向にある

インフラ業界は、福利厚生や待遇が全体的に充実している企業が多い傾向にあります。具体的には、住宅手当や家族手当待遇、社宅の提供、退職金や企業年金など、安心して働ける環境が整えられているケースが多いです。また、年間休日数や有給休暇取得率も高く、働きやすさを実感しやすいでしょう。

ただし、福利厚生や待遇の内容は企業ごとに差があるため、事前に採用サイトなどで確認が必要です。

■技術の最前線で働ける

インフラ業界では、最新技術の導入や大規模プロジェクトの推進を通じて、自身の成長を実感できる職場が多いです。特に近年はデジタル化が進み、IT系・技術系職種を中心にAIやIoT、ビッグデータ、ドローンなど最先端技術を活用した大規模事業に携わる機会も増加しています。

こうした環境下で先進的な技術力を身につけることで、高い達成感とスキルアップを同時に実現できる点は大きな魅力です。

■多様なキャリアパスを選ぶことができる

インフラ業界では、現場などの技術職だけでなく、営業や企画、管理職など幅広い職種があり、自分の興味や得意分野に応じてキャリアを形成できます。スペシャリストやマネージャー、ITコンサルタントなどキャリアの選択肢はさまざまで、柔軟にキャリアアップを目指せる点はインフラ業界で働く大きな魅力です。

「インフラ業界はやめとけ」といわれる理由は?

インフラ業界は高い安定性や社会的意義にやりがいを見出せる点が魅力ですが、「インフラ業界はやめとけ」といわれることもあり、働く上で注意すべき側面もあります。ここではその理由について解説します。

■変化を感じにくい環境であることが多い

インフラ業界には歴史ある企業が多く、伝統や安定を重んじる保守的な社風が根付いているケースもあるため、年功序列の評価制度や上下関係、昔ながらの慣習が残り、新しい発想や変革には慎重な姿勢が求められる可能性もあります。

そのため、「革新的なアイデアやスピード感をもって挑戦したい」「実力主義の柔軟な環境を求めている」といった方にとっては、働きづらさやストレスを感じる場面があるかもしれません。

また、多様な職種がありますが、一部の職種では特定の業務に特化した単純作業やマニュアル化されたルーティーン業務が多く、汎用性の高いスキルを身につけにくい場合があります。しかし、現場での経験を積み重ねる中で得られる専門知識や技術もあるため、業界内でのキャリアアップや専門職への道を目指す場合には十分な武器となります。

自分のキャリアビジョンを明確にもって職種を選ぶほか、社風との相性を見極めた上で就職を判断することが大切です。

■転勤が多い傾向がある

インフラ業界の多くの企業は、全国各地に支店や事業所、インフラ設備の拠点をもっているため、社員は転勤を伴う異動を経験することがあります。転勤はさまざまな地域での業務経験を積めるチャンスになる一方、慣れない土地での生活や人間関係など、ライフスタイルの変化が心理的負担になる可能性もあります。そのため、自身のキャリア形成や将来のライフプランを踏まえた上で慎重な検討が不可欠です。

■夜間や休日に出勤する可能性がある

インフラ業界は社会インフラの基盤を支える仕事であるため、24時間365日の対応が求められるケースがあります。職種によっては、緊急時やトラブル発生時に迅速な対応が必要となり、シフト勤務制や夜間対応が日常的な働き方となる場合も多いです。

そのため、自分のライフスタイルと業務形態の相性を事前に考慮しておくことが重要です。社会に不可欠なサービスを支えているという責任感や達成感を得られる一方、生活リズムへの影響もしっかり検討する必要があります。

インフラ業界の就活の進め方のポイント

インフラ業界を志望する際は、自身の適性や強みを見極めるだけでなく、職種や企業ごとに異なる特色や求められる資質を理解することが重要です。ここでは、インフラ業界で就活を進める際のポイントをみていきましょう。

■自己分析を深める

インフラ業界は、人々の暮らしや社会を支える重要な役割を担っており、責任感が求められます。そのため、自分が何にやりがいを感じ、どんな環境で力を発揮できるのかを自己分析でしっかりと見つめ直すことが大切です。

自己分析を深めることで、「設備の保守管理でコツコツ技術を磨きたい」「地域の暮らしに直接貢献する仕事がしたい」など、自分が興味をもつ職種や実現したいキャリアが明確になります。興味や価値観がはっきりすると、それに合った企業を見極められるようになります。自己分析する際は、下記の観点を意識して行いましょう。

自己分析する際の観点

■自分の強み/弱みはどこか

■自分の価値観や大切にしたい働き方

■インフラ業界のどのような部分に興味があるか

■キャリアイメージ

また、インフラ業界は転勤や夜間対応などの働き方も少なくないため、こうした環境に対する自分の適性や意欲を整理することで、入社後のミスマッチ防止につながります。

自己分析がしっかりできていれば、選考時の説得力にもつながり、納得感のある就職を実現しやすくなるでしょう。

【就活における自己分析のやり方10選】それぞれわかりやすく図解!

「就活の自己分析ってどうやって進めればいい?」そんな悩みを抱えている就活生も多いでしょう。自己分析は就活の最初の段階で取り組むべき重要な作業です。本記事では、就活におけるおすすめの自己分析のやり方10選をご紹介します。…

■業界・職種・企業研究を徹底する

インフラ業界で活躍するためには、業界についてはもちろん、職種や企業への深い理解が不可欠です。まず、業界研究では業界地図や四季報、専門誌などを活用して業界の動向や各企業の特色を正確に把握しましょう。国土交通省や経済産業省などの公的発表、インフラ投資計画、将来の設備更新ニーズなどからも業界の方向性が読み取れます。

職種研究では、職種ごとの業務内容や求められるスキルを調べることで、自身が興味のある職種を見極められます。また、志望企業の公式サイトや就職情報サイト、OBOG訪問などを活用し、企業研究することで、その企業が自分のキャリアプランとマッチしているか判断しやすくなります。

これらの方法で得た情報を基に、多様な選択肢がある中でなぜその職種や企業を志望するのか、志望動機をしっかり掘り下げましょう。

■インターンシップ等に参加する

インターンシップは、インフラ業界の実際の業務を体験し、業界への理解を深める貴重な機会です。現場での仕事を通じて、自分の適性や仕事(職種・業務内容)への興味を具体的に確かめることもできます。

また、インターンシップで得た経験や学びは、就活の面接時に具体的なエピソードとして活用できます。企業へのアピールポイントにもなるので積極的に参加しましょう。

また、より気軽に参加できる手段として、オープン・カンパニーやキャリア教育も有効です。オープン・カンパニーとは、参加に業界や自社に関する情報を提供するプログラムで、キャリア教育は、参加者に職業観・就業観など今後のキャリアを考える機会を提供するプログラムです。どちらも大学1・2年生から参加できるため、早期の業界・職種・企業理解に役立ちます。

『キャリタス就活』の「インターンシップ・キャリアを探す」では、こだわり条件に絞ってインターンシップ・キャリアを検索できます。自分の希望に合った企業を効率よく探せるため、就活の第一歩として最適です。下記リンクから気になる企業の情報収集や比較を行い、納得感のあるインターンシップ選びに役立てましょう。

【実例】インフラ業界で働いている先輩たちの声

インフラ業界で活躍する先輩たちは、日々のやりがいや仕事の大変さについてどう感じているのでしょうか。ここでは実際に業界で働く方のリアルな声をご紹介します。

インフラ業界で働く先輩の声①

製油所での点検・管理業務を通じて、社会インフラを支える責任とやりがいを実感しています。入社前は堅い職場を想像していましたが、現場では助け合いや地域交流も活発で、温かい雰囲気に驚いきました。トラブルを未然に防いだ経験から、自分の仕事が社会の安心につながっていると感じています。

インフラ業界で働く先輩の声②

道路管制センターでの仕事では高速道路の渋滞・事故を減らす対策を考え、効果が数字で見えると大きなやりがいを感じます。全国の道路ネットワークを支える大規模なプロジェクトに若手のうちから携われるチャンスもあり、日々新しい課題に挑戦できる点に魅力を感じています。

『キャリタス就活』の「企業を探す」では、業種や職種に絞って企業を検索できます。企業ごとの事業や仕事内容、職場環境についての情報を掲載しているので、職場の雰囲気や働き方を理解するのに役立つでしょう。ぜひご活用ください。

インフラ業界に向いている人の特徴とは?

インフラ業界で活躍するには、「日々の仕事を通じて社会の基盤を支え続ける」という強い使命感が求められます。ここでは、どのような人がインフラ業界に向いているのかみていきましょう。

■社会貢献への意欲が高い

社会や人々の暮らしを根底から支えるインフラ業界では、「社会貢献への意欲が高い人」が特に活躍できます。自分の仕事が社会全体の安心や快適に直結することにやりがいを感じ、誰かの役に立ちたいという思いをもつ人ほど、この分野で大きな意義を見出せるでしょう。

■責任感が強い

インフラ業界は、人々の生活や社会全体のインフラを支える極めて重要な事業を担っており、計画の立案から管理・運営に至るまで、何よりも安全性が求められる分野です。万が一にもミスが発生すれば、社会や経済全体に甚大な影響がおよぶ可能性があります。業務一つひとつに真摯に向き合って取り組むことが求められているので、責任感が強い人は向いているといえるでしょう。

また、法規制や業界ごとの厳格なガイドラインを適切に理解し、日ごろからそれらを着実に遵守できる姿勢も欠かせません。

■コミュニケーション能力が高い

インフラ業界では、多くの技術者や関係者と連携しながらプロジェクトを進めるため、コミュニケーション能力が欠かせません。顧客対応だけでなく、社内の他部署や外部取引先など、幅広い関係者と調整・連携を図る機会が多く、円滑なコミュニケーションが求められます。

また、ヒューマンエラーを防ぎ、現場の安全や効率を高めるためにも、日常的に正確かつタイムリーに報告・連絡・相談ができなければなりません。

■忍耐力がある

インフラ業界では、社会に不可欠なサービスや環境の安定供給のために日々の決まった作業やトラブル時の緊急対応を着実にこなす必要があります。多くの業務は明確な手順やマニュアルに沿って正確に進める必要があり、特に現場ではこれらに従って淡々と遂行する粘り強さが重要です。

単調な作業であっても集中してやり遂げられる人は、インフラ業界に適しているといえるでしょう。

インフラ業界の大手企業一覧

日本のインフラ業界には、電気・ガス・エネルギー・鉄道・道路・物流など、私たちの暮らしに不可欠なさまざまな分野で事業を展開する大手企業が数多く存在します。ここでは代表的なインフラ大手企業を取り上げ、それぞれの分野における役割や特徴の一端をご紹介します。

■ENEOSホールディングス

ENEOSホールディングスは日本最大のエネルギー会社で、石油や天然ガスの販売など多岐にわたる事業を展開している企業です。エネルギー・素材の安定供給とカーボンニュートラル社会の両立に向けた取り組みを行っています。

温室効果ガス排出削減を進めるとともに、既存のエネルギーを異なるエネルギー源の持続可能なエネルギーに転換を図るエネルギートランジションなどを推進しています。

■出光興産

出光興産は、石油化学製品を中心にエネルギーや資源の開発・供給を行う企業です。国内外に幅広い供給網をもち、ガソリンスタンドや潤滑油などの販売を通じて、日常生活や産業を支えています。

再生可能エネルギー事業や次世代エネルギーへの転換にも注力しており、循環型社会の実現に向けた取り組みを推進しています。バイオエタノールを原料とする航空燃料(SAF)の国産化を目指し、世界初となる年産1億リットル級のATJ(※)製造商業機の開発にも取り組んでいます。

※Alcohol to Jetの略称。アルコールを原料にした次世代の航空燃料を指す。

■東京電力ホールディングス

東京電力は、日本最大の電力会社の1つで、関東地方を中心に電力供給を行っています。火力発電所、水力発電所など多様な発電設備を有し、安定した電力供給を提供しています。

東日本大震災以降、再生可能エネルギーの導入にも力を入れており、太陽光や風力発電の普及に貢献しています。企業としての社会的責任を果たしながら、持続可能なエネルギー供給の実現を目指しています。

■東京ガス

東京ガスは、日本最大の都市ガス供給会社で、関東地方を中心に家庭用および業務用ガスの供給を行っています。天然ガスの供給を主軸に据え、エネルギーの安定供給と環境保護を両立させる取り組みを推進しています。

ガスの供給のみならず、ガス機器の販売やエネルギーソリューションの提供も行い、総合エネルギー企業としての地位を確立しています。また、再生可能エネルギー事業やスマートエネルギーシステムの開発にも力を入れています。

■日本郵船

日本郵船は、海運業を中心とした日本を代表する総合物流会社です。自動車専用船やコンテナ船、LNG燃料船(液化天然ガスを燃料とする船舶)などを運航し、世界中の物流を支えています。

脱炭素社会への貢献を目指し、運航効率の向上に加え、アンモニアやバイオ燃料など次世代エネルギーの開発・利用も積極的に進めています。持続可能な物流ネットワークの構築に努めるとともに、AI技術の実用化に取り組み、配船計画最適化を通じて効率的で環境負荷の少ない物流の実現を目指しています。

■東日本旅客鉄道(JR東日本)

JR東日本は日本最大の鉄道会社の1つで、関東・東北地方を中心に広範な鉄道路線を運営しています。新幹線から通勤電車まで幅広いサービスを提供しており、年間の輸送人員は60億人を超える規模となっています。

技術革新とサービス向上に積極的で、最新の車両導入や駅施設の改良を進めています。また、地域活性化や観光振興にも力を入れており、鉄道網を通じて社会に貢献しています。

同様に1987年の国鉄の分割・民営化により誕生したJR西日本やJR東海などがあり、それぞれの企業が地域の鉄道網を支えています。

インフラ業界に関するよくある質問

■Q.インフラ業界では国内・外へ転勤する可能性ある?

A.インフラ業界では多くの企業が全国・海外に拠点をもっており、職種やキャリアによっては国内外への転勤や異動の可能性があります。勤務地や転勤規定は企業ごとに異なるため、選考前に転勤の可能性があるかしっかり確認しておきましょう。

『キャリタス就活』の「企業を探す」では、「福利厚生・制度」の項目から「転居を伴う転勤なし」の条件で企業を検索することが可能です。将来のライフプランも見据えながら、自分に合った企業を選べるので、ぜひ活用してみてください。

■Q.インフラ業界ではリモートワークは可能?

A.インフラ業界では、物理的な点検やメンテナンスが必要なため、基本的にリモートは難しく、現場での対応が求められます。しかし、近年はクラウド技術の進展により、通信設備の運用・管理などIT寄り業務はリモートで対応できるケースが増えています。

■Q.インフラ業界での仕事はきつい?

A.インフラ業界の仕事は夜間・休日対応や緊急対応が求められることがあり、責任も重大です。そのため「きつい」と感じる場面もありますが、社会貢献性や安定した雇用といった魅力も大きい業界です。

■Q.文系でもインフラ業界に就職できる?

A.文系でもインフラ業界への就職は十分可能です。営業・総務・人事・広報など技術系以外の職種や、学歴不問の募集が多く、コミュニケーション力や管理力など文系の強みも生かせます。幅広い職種で活躍の場が広がっているため、文系でも十分にチャレンジできる業界です。

■インフラ業界で働くために必要な資格やスキルはある?

A.インフラ業界で働く上で必須の資格はありませんが、職種に応じた資格取得やスキル習得は、就活を進める際に大きな武器になります。

たとえば、技術職なら電気主任技術者や施工管理技士、技術士、情報処理技術者などが評価されやすい資格です。また、現場管理や安全管理に関する講習修了証なども有利になります。事務職志望の場合は、日商簿記やIT関連の資格などの資格があるとビジネススキルの証明として役立つでしょう。

自分の目指す職種・企業の方向性が定まってきた段階で、必要な資格やスキルの学習も検討してみましょう。

インフラ業界で自分らしい未来を描こう

インフラ業界は、社会を支えるやりがいや高い安定性が魅力です。多様な職種で文系・理系を問わず活躍できるチャンスが広がっています。自分の強みや価値観と向き合い、意欲的にキャリアを選んでいくことが大切です。自己分析や業界・職種・企業研究をしっかり行い、インフラ業界で自分らしい未来を描くことができるか考えてみましょう。

仕事のイメージをつかむためにも、ぜひインターンシップ・キャリアに参加してみてください。オープン・カンパニーは全学年を対象としているので、大学1・2年生の方も『キャリタス就活』で参加できるプログラムを探してみましょう。

『キャリタス就活』では学生の皆さんが安心してキャリア選びに臨めるよう、多数の企業情報やサポートを提供しています。特に就活の悩みを解決する「就活成功ガイド」では業界研究や面接対策など就活に役立つコンテンツを豊富に取り揃えています。あなたの就活にぜひ『キャリタス就活』をご活用ください。

PROFILE

キャリタス就活編集部

『本音をきく、本気でこたえる。』をテーマに、就職活動・就活準備をがんばる皆さんに向け、インターンシップ・キャリア情報やES・面接対策など、さまざまなシーンに役立つ情報をお届けしています。

「面接がうまくいかない」、「そもそも就活って何からはじめるべき」など、皆さんの本音に寄り添った記事を配信しておりますので、ぜひこの機会にご活用ください。

LINE

LINE

X

X

Instagram

Instagram

YouTube

YouTube