適性検査で落ちるのはなぜ?落ちる確率と理由を解説!合格するための対策も

ES・選考対策公開日:2025.08.20

この記事でわかること

- 適性検査の合格ラインは正答率7割程度。ただし企業や検査の種類によって合格ラインは異なる

- 能力検査では対策不足、性格検査では回答の矛盾や社風との不一致などが落ちる原因となる

- 問題集や模擬試験での練習や、自己分析の見直しが合格への効果的な対策となる

就活で避けては通れない適性検査ですが、「適性検査で落とされることは実際にあるのだろうか?」と不安を感じる方も多いのではないでしょうか。本記事では、適性検査で落ちる確率や理由、企業側が見ているポイントを解説します。適性検査の種類別の特徴や、落ちないための具体的な対策も紹介します。

そもそも適性検査とは?

適性検査とは、就活において企業が応募者の能力や性格を把握するために行う選考手段です。多くの企業がインターンシップ・キャリア選考や本選考の一環で実施しています。

適性検査の内容は、能力検査と性格検査の2種類です。能力検査は国語・数理など基礎的な学力を測ります。性格検査は性格特性や行動傾向を測り、企業が求める人物像や社風とのマッチ度を判断します。

適性検査の概要について、詳しくは下記記事で解説しているので参考にしてみてください。

SPIだけじゃない!就活の適性検査とは?種類や受検方式・対策ポイントも解説

適性検査とは、就活における選考の一環として実施されている検査です。ここでは、適性検査で企業が見ているポイントや、主な検査の種類、受検方法を解説します。適性検査で高得点を狙うための対策方法や受検前に知っておきたい注意点も…

適性検査に落ちる確率

適性検査に落ちる確率は企業によってボーダーラインが異なります。一般的に合格ラインの目安は正答率7割程度といわれていますが、企業ごとの具体的な数字は公表されていません。

適性検査は選考時に足切りとして活用されることも多いため、特に大手企業や人気企業など応募者が多い企業は合格基準のボーダーが高い傾向にあります。そのため、適性検査に落ちないように事前にしっかり対策をして臨むことが重要です。

■適性検査の難易度は?

適性検査の難易度は中学〜高校レベルが中心で、極端に難しいものではありません。ただし、適性検査の種類によっても難易度は異なります。ざっくりとした難易度は以下を参考にご覧ください。

出題される内容は適性検査の種類や企業によって異なり、言語や非言語のほかに、英語検査「ENG」や「構造的把握力検査」などが含まれるケースもあります。そのため、あらかじめ希望する企業が実施する適性検査の種類や出題分野・受検形式を把握して事前に対策を講じておくことが合格への近道です。

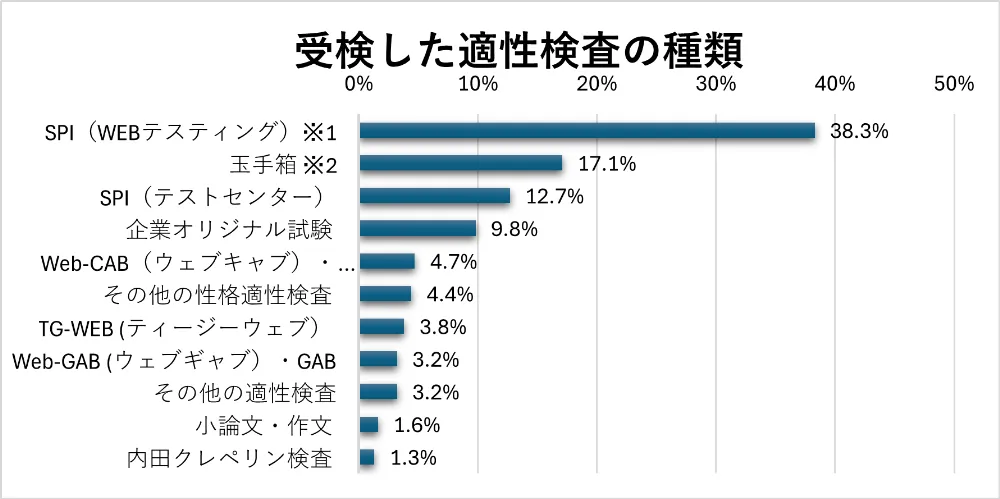

「2024年内定者調査(日経HR)」によると、本選考で実施された筆記試験のうち、もっとも多かったのはSPI(51%:WEBテスティングとテストセンター利用率の合算値)となっています。SPIは採用活動の現場で幅広く活用されており、ほとんどの就活生が通る道なので特にしっかりと対策しておくとよいでしょう。

なお、性格検査は難易度が測れませんが、検査結果から企業との相性を判断されるため、自己分析を行った上で正直に回答することが重要です。

適性検査の「能力検査」で落ちる理由と対策ポイント

適性検査の能力検査でなぜ不合格になるのか、理由がわからない方も多いのではないでしょうか。能力検査で落ちる主な理由と対策のポイントについて詳しく解説します。

■問題の傾向をつかめていない

適性検査で落ちる理由として、問題の傾向をつかめていないことが挙げられます。志望企業が実施する適性検査の形式や出題傾向を把握していないと、的確な対策ができずに非効率な勉強に終わってしまうからです。

事前に出題傾向をリサーチし、自分に必要な対策を明確にすることが合格への近道です。

対策ポイント:志望企業の問題傾向を調べておく

適性検査の対策では、志望企業がどの形式の試験を実施しているかを事前に把握することが重要です。大学のキャリアセンターやインターネット上の情報に加え、就職情報サイトのクチコミ情報を活用すれば、先輩の体験談から試験の種類や科目を具体的に知ることができます。

たとえば『キャリタス就活』の「ES・選考対策を探す」では、企業ごとの適性検査に関する情報が充実しているため、効果的な準備が可能になります。

志望企業の傾向を把握した上で、その適性検査自体の特徴を理解しておくことも欠かせません。SPI、玉手箱、TG-WEBなど、適性検査にはそれぞれ異なる出題形式や時間配分、問題の難易度があります。これらの特徴を正しく理解し対策を行うことで、より効率的に得点力を伸ばすことができます。

適性検査の種類ごとの特徴は以下のとおりです。そのほかのWEBテストの種類や特徴について詳しくはこちらをご覧ください。

| 種類 | 特徴 |

|---|---|

| SPI | 「言語問題」「非言語問題」があり、論理的思考力や計算能力が問われる |

| 玉手箱 | 「計数」「言語」「英語」の3科目で構成され、計算能力や論理的読解能力、英語では長文読解能力が求められる |

| TG-WEB | 言語問題と数理問題にわかれている。言語問題では長文読解や空欄補充が出題され、非言語問題では特殊な問題が多く難易度が高め |

| WebGAB | 「言語理解」「計数理解」があり、言語理解では長文読解を、計数理解では四則逆算や表の読み取りの問題が出題される |

『キャリタス就活』では、SPIや玉手箱など適性検査ごとの特徴や対策、実施企業例を一覧で確認できます。以下の「WEBテスト・筆記試験対応表」を対策に活用しましょう。

■対策が不十分である

適性検査の対策が不十分なことも落ちる理由に挙げられます。適性検査は短時間で多くの問題を解く必要があるため、基本的な知識を習得せずに臨むと対応が難しくなります。

特に、非言語分野の公式の理解や、言語分野の語句の暗記など、頻出内容への事前準備が合否を左右します。

対策ポイント:1冊の問題集を繰り返し解き、苦手分野も克服する

適性検査の対策では、1冊の問題集を繰り返し解くことが効果的です。反復することで理解が定着し、解答のスピードと正確さを高められます。間違えた問題はなぜ間違えたのかを分析し、次に同じミスをしないよう復習を重ねることで正答率が向上します。複数の問題集に手を出すよりも、まずは1冊をやり込むことがおすすめです。

そして、問題集を解き進める中で、自分の苦手分野が自然と見えてきたら、そこを重点的に取り組みましょう。適性検査では限られた時間内に多くの問題を解く必要があるため、苦手分野に時間を取られると全体の得点に影響してしまいます。問題集や模擬試験を通じて弱点を把握し、繰り返し練習することで解答のコツをつかみ、スコアアップにつなげましょう。

適性検査対策に不安がある方は『キャリタス就活』の「お試し!WEBテスト」がおすすめです。SPIや玉手箱形式のほかに、Web-CAB、TG-WEBの再現問題に挑戦でき、実力チェックや弱点発見に役立ちます。以下の「お試し!WEBテスト」からチャレンジしてみましょう。

■時間が足りずすべての問題を解けていない

適性検査では限られた時間内に多くの問題を解く必要があるため、時間配分を誤ると最後まで解ききれずに未回答の問題が残ってしまいます。適性検査の種類によっては、各問題にかけられる時間が非常に短いため、テンポよく解答を進めるスキルが求められます。

解ける問題数が増えることでスコアアップにつながる可能性が高いので、スピード感をもって解答できるようにしましょう。

対策ポイント:普段から時間配分を意識して勉強する

適性検査で時間切れを防ぐには、普段の勉強から時間配分を意識することが重要です。タイマーを使って各問題にかける時間を決め、難問に時間をかけすぎないよう心がけましょう。特に、1分以上考えても解けない問題は切り捨てる判断も必要です。

時間感覚をより実践的に身につけるためには、模擬試験の活用が非常に効果的です。本番と同じ形式や時間配分で練習できるため、実際の試験環境に慣れることができます。模擬試験でプレッシャーに慣れておけば本番でも落ち着いて時間配分ができ、実力を発揮しやすくなります。

日ごろから時間感覚を養い、全問に目を通せるよう練習することで本番最後まで解答できるように対策しましょう。

『キャリタス就活』の「キャリタス模試」では、SPI・玉手箱・一般常識の各形式に対応した模擬試験を受検できます。本番のさながらのテストを受けれるため、時間配分の確認におすすめです。以下の「キャリタス模試」から模擬試験を受けて今後の対策に役立てましょう。

適性検査の「性格検査」で落ちる理由と対策ポイント

前提として、性格検査では正直に回答することが重要です。企業は応募者の本当の性格を知りたいと考えており、無理に理想像に合わせると回答に矛盾が生じやすくなります。その結果、不自然な結果となり不合格となる可能性が高まるため注意が必要です。

■回答が矛盾している

性格検査では、回答の一貫性が非常に重要です。同じ内容の質問を言い換えて複数回出題されるため、回答が矛盾していると信頼性が低いと判断されます。矛盾した回答は、うそをついているように見られる可能性があり、結果として不合格につながるケースがあります。そのため、性格検査では正直に回答し整合性が合うように心がけましょう。

対策ポイント:自己分析をして自分自身を理解する

性格検査で矛盾を防ぐには、自己分析を行い自分自身を理解しておくことが大切です。自己分析を通して自分の性格や価値観が明確であれば、質問に対して一貫性のある回答ができます。

自分自身を深掘りし、強みや弱み、自身の過去の行動を把握した上で、矛盾しない回答を意識しましょう。

■企業との相性がよくないと判断される

性格検査では、企業との相性が合わないと判断されることで不合格になる場合があります。企業は自社が求める人物像や社風に合った人材を重視しており、応募者がその基準にマッチしないと判断された場合には、選考を通過できない可能性があります。

たとえば、チームワークを重視する企業では、協調性やコミュニケーション能力が評価される傾向があります。企業が求める人物像を理解し、自身とマッチする点があれば意識してアピールすることも大切です。

対策ポイント:企業が求める人物像や社風を調べておく

企業が求める人物像や社風を調べておくことは、性格検査対策に有効です。あらかじめ企業研究を行えば、自身の考えや価値観と重なる部分を意識しながら回答することができます。

企業の公式サイトや採用サイト、社員インタビューなどを確認し、企業の価値観や文化を理解しましょう。そうすることで、企業と自分自身のミスマッチを防ぎ、好印象につながる回答がしやすくなります。

■極端な回答・マイナスな回答をしている

性格検査で極端な回答やマイナスな回答をすると、落ちる確率が高まります。極端な回答は現実的でないと判断され、信頼性が疑われるためです。また、マイナスの印象を与える内容は、企業が求める人物像と合わないと見なされるリスクがあります。

たとえば「忍耐強いですか」に「まったくあてはまらない」と答えたり、「自分の主張を曲げないほうですか」に「よく当てはまる」といった回答は、企業側にネガティブな印象を与えかねません。正直さは大切ですが、極端になりすぎずにバランスの取れた回答を心がけましょう。

対策ポイント:社会人として適切な価値観を意識した回答をする

適性検査の性格検査では、社会人としてふさわしい価値観を意識した、バランスの取れた回答が求められます。協調性や責任感など、企業が重視する資質が自然に伝わるよう心がけましょう。

ただし、自分をよく見せようとしすぎるとかえって極端な回答になり、現実味に欠けると判断されて信頼性が下がる恐れがあります。素直な気持ちで答えつつも、社会人としての基本的な姿勢を意識することで、企業に好印象を与えることができます。

SPIの性格検査について、詳しくは下記記事をチェックしてみてください。

【SPI性格検査を完全対策】見られる項目や例題・対策のコツは?落ちる理由も解説

SPI性格検査は、応募者の性格や職務適性、組織との相性を見極めるために企業が実施する適性検査です。明確な正解が存在しないため準備は必要ないと思われがちですが、実際には…

適性検査に落ちてショック……その後やるべきことは?

適性検査に落ちてどうすればいいのだろうと悩んでいる方も多いのではないでしょうか。適性検査に落ちた後に取るべき行動や次に向けた準備のポイントを紹介します。

■落ちた原因を分析する

適性検査に落ちたときは、しっかり原因を分析して次の適性検査への対策に生かすことが重要です。試験を振り返り、もし能力検査で時間が足りなかった場合は時間配分の見直しなどを検討しましょう。また、自分と企業の相性が合っていたかも振り返ることで、次の選考に向けた対策が明確になります。

適性検査に落ちた要因を冷静に分析し、しっかりと対策を行うことが合格につながります。

■自己分析や業界・職種・企業研究をやり直す

適性検査で落ちた場合、まずは自己分析を通じて「本当に自分はその企業や職種に合っていたのか」を冷静に振り返りましょう。能力検査や性格検査のどちらが落ちた原因かを特定することは難しいですが、少しでも次回のテストを通過する確率を高めるためにも、自分の特性や今後の方向性を見つめ直すことが有効です。

その結果を基に業界・職種・企業研究を進めれば、より自分に合った選択肢が見えてきます。視野を広げて別の業界や企業も検討することで、就活の可能性が広がり、自分にフィットする企業と出会えるチャンスが高まります。

企業は自社の社風や求める人物像に合うかどうかを重視しており、どれだけ能力があっても価値観が合わなければ不合格になることもあります。だからこそ視野を広げてほかの業界や職種、企業も検討してみましょう。

以下では自己分析のやり方を解説しているので参考にしてみてください。

【就活における自己分析のやり方10選】それぞれわかりやすく図解!

「就活の自己分析ってどうやって進めればいい?」そんな悩みを抱えている就活生も多いでしょう。自己分析は就活の最初の段階で取り組むべき重要な作業です。本記事では、就活におけるおすすめの自己分析のやり方10選をご紹介します。…

■リフレッシュし気持ちを落ち着ける

適性検査で不合格になると落ち込むのは自然なことです。そんなときは友人や家族に相談したり、リフレッシュする時間をもつことで気持ちをリセットしましょう。リフレッシュすることで気持ちを取り戻し、前向きに就活を続けることが大切です。

適性検査に落ちて悩んでいるなら、『キャリタス就活』の「あんしん相談」を活用してみましょう。プロのアドバイザーが一人ひとりの悩みや不安に寄り添います。さらに、具体的な対策として自己分析やエントリーシート対策など幅広くサポートしてくれます。一人で抱え込まず、専門家と一緒に前向きに就活を進めてみましょう。

次の適性検査に向け、短期間でできる対策

適性検査に落ちたあと、すぐに次の検査を控えている方もいるでしょう。そんな方に向けた短期間でも効果的な対策を紹介します。

■苦手分野に集中して取り組む(能力検査)

■解答スピードを意識して模擬試験を行う(能力検査)

■過去の自己分析を見直す(性格検査)

能力検査では苦手分野に絞って集中的に復習することで得点力アップが期待できます。また、模擬試験を活用して計りながら解くことで、本番に近い感覚を短時間で身につけられます。

性格検査に向けては、改めて自己分析をする時間がなくても、過去に行った自己分析を見直すだけで、自分の価値観や特性を再確認でき、より一貫性のある適切な回答につながります。

短期間でもポイントをおさえた対策を行うことで、次の検査での挽回は十分に可能です。

適性検査を経験した先輩たちの声

適性検査の対策方法は、実際に経験した先輩たちの声を参考にするのもおすすめです。『キャリタス就活』には、適性検査を受けた学生からのリアルなクチコミが多数寄せられています。具体的な体験談を読むことで、自分に合った対策方法を見つけるための参考にできます。気になる企業の選考を受ける前は、先輩たちのアドバイスがあるか確認してみましょう。

適性検査に関する先輩たちのクチコミ①

私が適性検査の対策で意識したのは、問題を繰り返し解いて時間配分に慣れることです。特に模擬試験は本番を想定して取り組めるので効果的でした。

適性検査には出題パターンがあるので、慣れてくると解き方が見えてきます。適性検査の無料対策を活用し準備を進めることで、本番では落ち着いて練習通りの時間配分で解くことができました。

適性検査に関する先輩たちのクチコミ②

試験本番では、わからない問題は時間をかけすぎずに飛ばし、より多くの問題数に多くこなすことを意識しました。自宅で受検する場合は通信環境も重要なので、Wi-Fiの安定した場所で受けることをおすすめします。

採用している企業が少ない形式の適性検査については、インターンシップ選考などを活用して他社で一度経験しておくと、本番でも落ち着いて対応しやすくなると思います。

ほかにも『キャリタス就活』のクチコミ情報で過去の先輩の体験をチェックしてみましょう。

また、『キャリタス就活』では、適性検査ごとの特徴や対策、実施企業例をまとめています。適性検査対策にぜひ活用ください。

適性検査に落ちることに関するよくある質問

■Q.適性検査の性格検査で落ちることはある?

A.適性検査の性格検査で落ちることはあります。企業は性格検査を通じて応募者と社風や求める人物像との相性を見ています。稀なケースではありますが、企業によっては性格検査の結果だけで選考を見送ることもありえるでしょう。

特に、同じ趣旨の質問に矛盾した回答をしたり一貫性がないと、信頼性が低いと判断され不合格につながる可能性があるので注意が必要です。

■Q.公務員試験の適性検査で落ちることはある?

A.公務員試験でも適性検査で落ちることはあります。能力検査で極端に低い得点があると、採用基準に達せず不合格となる場合があります。

一方、性格検査は常識的な回答を意識することが重要です。一貫性のない回答や明らかに偏った回答をすれば落ちる可能性が高まります。

■Q.最終面接後の適性検査で落ちることはある?

A.最終面接後に適性検査が実施されるケースはそれほど多くはありませんが、実施された場合、その結果次第で落ちる可能性もゼロではありません。企業は面接だけでなく適性検査も総合評価の一部として扱っています。

複数の候補者がいて最終面接だけでは判断できない場合、能力や適性検査の結果を参考にして選考され、不採用になることもあります。そのため油断せずにしっかり対策しましょう。

■Q.適性検査が難しすぎる。どんな対策からはじめればいい?

A.適性検査が難しすぎると感じる方は、対策としては問題集を繰り返すことが非常に効果的です。苦手分野や出題形式を把握しながら訓練を積むことで、適性検査に慣れることができます。

ほかにも何度も模擬試験に取り組むことで、本番でも落ち着いて受検することができます。自分に合った勉強法を取り入れて、コツコツと対策を進めることが大切です。

■Q.適性検査がボロボロでも受かることはある?その理由は?

A.適性検査の能力検査がボロボロでも受かる可能性は十分あります。企業によっては能力検査より性格検査を重視する場合があるためです。適性検査全体の得点が悪くても、性格のマッチ度や企業の基準次第で合格できることはあります。

また、能力検査を重視する企業の場合でも、「体感以上に実際の結果がよかった」「適当に答えた問題が偶然正解だった」など、ボロボロと感じても受かるケースはあるでしょう。

自分に合った対策をして適性検査の合格率を上げよう

適性検査で合格を目指すには、自分に合った対策を見つけることが大切です。苦手分野を明確にし、繰り返し解くことで着実に力がつきます。また、模擬試験で時間感覚を養えば本番も落ち着いて臨めます。適性検査で不安を感じたときは、この記事の内容を参考にして最適な対策を進めていきましょう。

『キャリタス就活』では学生の皆さんが安心してキャリア選びに臨めるよう、多数の企業情報やサポートを提供しています。特に就活の悩みを解決する「就活成功ガイド」では業界研究や面接対策など就活に役立つコンテンツを豊富に取り揃えています。あなたの就活にぜひ『キャリタス就活』をご活用ください。

PROFILE

キャリタス就活編集部

『本音をきく、本気でこたえる。』をテーマに、就職活動・就活準備をがんばる皆さんに向け、インターンシップ・キャリア情報やES・面接対策など、さまざまなシーンに役立つ情報をお届けしています。

「面接がうまくいかない」、「そもそも就活って何からはじめるべき」など、皆さんの本音に寄り添った記事を配信しておりますので、ぜひこの機会にご活用ください。

LINE

LINE

X

X

Instagram

Instagram

YouTube

YouTube