【就活における自己分析のやり方10選】それぞれわかりやすく図解!

自己分析公開日:2025.02.19

「就活の自己分析ってどうやって進めればいい?」そんな悩みを抱えている就活生も多いでしょう。自己分析は就活の最初の段階で取り組むべき重要な作業です。本記事では、就活におけるおすすめの自己分析のやり方10選をご紹介します。手順や注意点などもわかりやすく解説するので、ぜひ参考にしてください。

自己分析とは

自己分析とは、自分自身を深く理解するためのプロセスです。特に就活を行う大学生にとって、自分の将来を考える上で重要なステップといえます。

自己分析を通じて自分の価値観や興味、スキルなどを明確にすることで、自分に合った仕事や企業を探しやすくなるでしょう。

また、自己分析の結果は、面接やエントリーシートで自分をアピールする際にも大いに役立ちます。自身の強みや将来のビジョンを具体的に伝えることで、面接官にあなたの魅力をアピールできます。

■就活で自己分析するベストなタイミングはいつ?

就活準備としての自己分析は、大学3年生の4月頃にはじめるのが一般的です。ただし、就活準備をいつ頃からはじめるかによって、自己分析をはじめる理想的な時期は異なります。早い時期に自己分析をはじめればその分、ほかの就活準備等に使える時間を増やすことができます。

また、自己分析は就活前に一度だけ行えば終わりというわけではありません。就活中や内定獲得後も定期的に見直す習慣をつけましょう。特に、就活中に業界や企業選びに違和感を覚えたり、複数の会社から内定を獲得したりした際に、自分とマッチする企業を改めて検討するのに有効です。

自己分析を行う目的・メリット

就活準備において、自己分析は重要なステップの1つです。自己分析を行う目的やメリットを3つ解説していきます。

■業種・職種・企業選びの軸を明確にできる

自己分析を行う目的の1つは、業種・職種・企業選びの軸を明確にすることです。自己分析により自分の価値観や興味、スキルを洗い出すことで、自分がどのような仕事にやりがいを感じるのかを把握できます。

その上で、業種・職種・企業選びの軸が明確になると、自分に合った企業を選びやすくなり、就活準備を効率的に進められます。

■エントリーシートや面接を通じて、あなたの魅力をアピールできる

自己分析によって自分の強みや経験を深く理解することで、エントリーシートや面接でより魅力的なアピールができるようになります。自分の経験の中から成功体験や困難を乗り越えたエピソードを掘り下げることで、あなたの魅力を効果的に伝える準備ができます。

単に「がんばり屋です」「責任感があります」と伝えるだけではなく、自己分析で掘り下げた「◯◯の場面で責任感をもって行動した結果、◯◯の成果を上げた」といったような具体的なエピソードを挙げることで効果的に魅力が伝わり、面接官により印象を残すことが可能です。

■入社後のビジョンを描ける

自己分析は、就活中だけでなく入社後のキャリア形成においても大きな役割を果たします。就活では自分に合った企業を見極めるために自己分析が必要ですが、入社後も自分の価値観や目標を明確にしておくことで、「どのようなキャリアを築いていきたいのか」というビジョンを具体的に描きやすくなります。

また、自己分析の結果はキャリアの方向性を見直す際の指針にもなります。たとえば、入社して数年後に「新たな挑戦をしたい」と考えた場合、自己分析を行うことで、自分にとって最適なキャリアパスを選択することが可能です。

就活に役立つ!自己分析のやり方10選

自己分析にはさまざまなやり方があります。以下に自己分析の方法10選をまとめました。

| 自己分析のやり方 | 概要 | おすすめの人 |

|---|---|---|

| 1.自分史を作成する | 時系列で自分の人生を振り返る | 経験や自分のアピールポイントが思い浮かばない人 |

| 2.ラインチャート(モチベーショングラフ)を作成する | モチベーションが上がったとき、下がったときをグラフ化する | 過去の経験から自分のやりがいや強みを知りたい人 |

| 3.自分らしさ発見シートを作成する | 記憶に残る経験などを書き出し、自己評価する | 自分の成長や変化を把握して自己理解を深めたい人 |

| 4.マインドマップを作成する | 頭の中で考えていることを書き出し、思考を具体化する | 自分の考えをまとめたい人 |

| 5.「WHY」を掘り下げる | 印象に残った出来事やがんばったことに対して「なぜ」を繰り返す | 動機や根拠の掘り下げができていない人 |

| 6.「WILL」「CAN」「MUST」を洗い出す | 「やりたいこと」「できること」「やるべきこと」を洗い出す | キャリアの軸がブレやすい人 |

| 7.ジョハリの窓を作成する | 「4つの窓」と呼ばれるフレームワークを活用し、自己認識と他者認識の違いを理解する | 自己分析と他人から見た自分に乖離がないかを確かめたい人 |

| 8.MBTI診断をする | 性格診断を受け、自身の強みや好み、価値観などを把握する | 自分では気がつかなかった側面を知りたい人 |

| 9.他己分析する | 家族や友人から自分の強みや特徴、性格を聞く | 自己分析だけでなく他者からの評価を知りたい人 |

| 10.就活サービスの自己分析ツールを活用する | ツールを利用して自分自身を客観的に分析する | 手軽に専門ツールで根拠のある自己分析をしたい人 |

| 自己分析のやり方 | 概要 | おすすめの人 |

|---|---|---|

| 1.自分史を作成する | 時系列で自分の人生を振り返る | 経験や自分のアピールポイントが思い浮かばない人 |

| 2.ラインチャート(モチベーショングラフ)を作成する | モチベーションが上がったとき、下がったときをグラフ化する | 過去の経験から自分のやりがいや強みを知りたい人 |

| 3.自分らしさ発見シートを作成する | 記憶に残る経験などを書き出し、自己評価する | 自分の成長や変化を把握して自己理解を深めたい人 |

| 4.マインドマップを作成する | 頭の中で考えていることを書き出し、思考を具体化する | 自分の考えをまとめたい人 |

| 5.「WHY」を掘り下げる | 印象に残った出来事やがんばったことに対して「なぜ」を繰り返す | 動機や根拠の掘り下げができていない人 |

| 6.「WILL」「CAN」「MUST」を洗い出す | 「やりたいこと」「できること」「やるべきこと」を洗い出す | キャリアの軸がブレやすい人 |

| 7.ジョハリの窓を作成する | 「4つの窓」と呼ばれるフレームワークを活用し、自己認識と他者認識の違いを理解する | 自己分析と他人から見た自分に乖離がないかを確かめたい人 |

| 8.MBTI診断をする | 性格診断を受け、自身の強みや好み、価値観などを把握する | 自分では気がつかなかった側面を知りたい人 |

| 9.他己分析する | 家族や友人から自分の強みや特徴、性格を聞く | 自己分析だけでなく他者からの評価を知りたい人 |

| 10.就活サービスの自己分析ツールを活用する | ツールを利用して自分自身を客観的に分析する | 手軽に専門ツールで根拠のある自己分析をしたい人 |

ここからは、自己分析の方法10選を1つずつ詳しく解説します。ぜひ自分に合う方法を見つけて、実践してみてください。

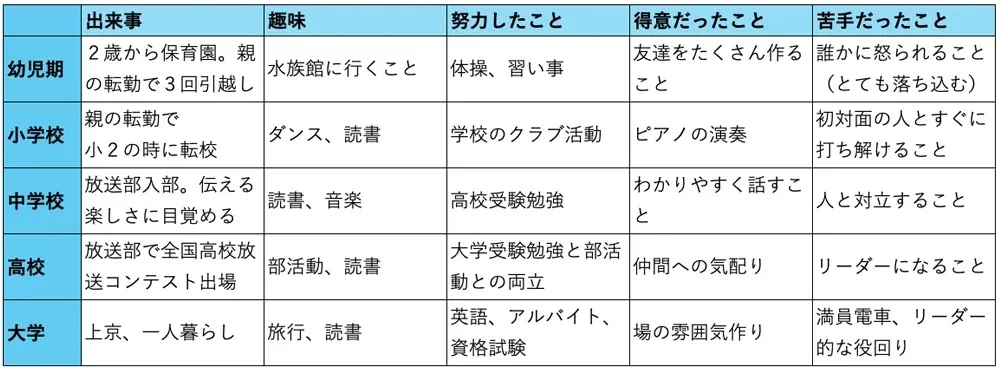

■1.自分史を作成する

| 手順 |

1.これまでの人生で印象的だった出来事を振り返る 2.それぞれの出来事について詳しい内容を深掘りする 3:過去の経験から共通点を見いだし、強みや価値観を整理する |

|---|---|

| ポイント |

・飾らずに事実を振り返る ・フォーマットを埋めることより分析することに重きを置く |

「自分史」とは、これまでの自分の人生を振り返って時系列で書き出し、自分の歴史をまとめたものです。過去の経験を客観的に見つめ直すことで、自分の強みや弱み、価値観を深く理解することができます。これにより、就活での自己PRや志望動機を具体的に考える土台を作れます。

また、自分の強みや価値観を客観的に把握することで、志望する企業の求める人物像と自分がマッチしているかを判断するヒントにもなるでしょう。

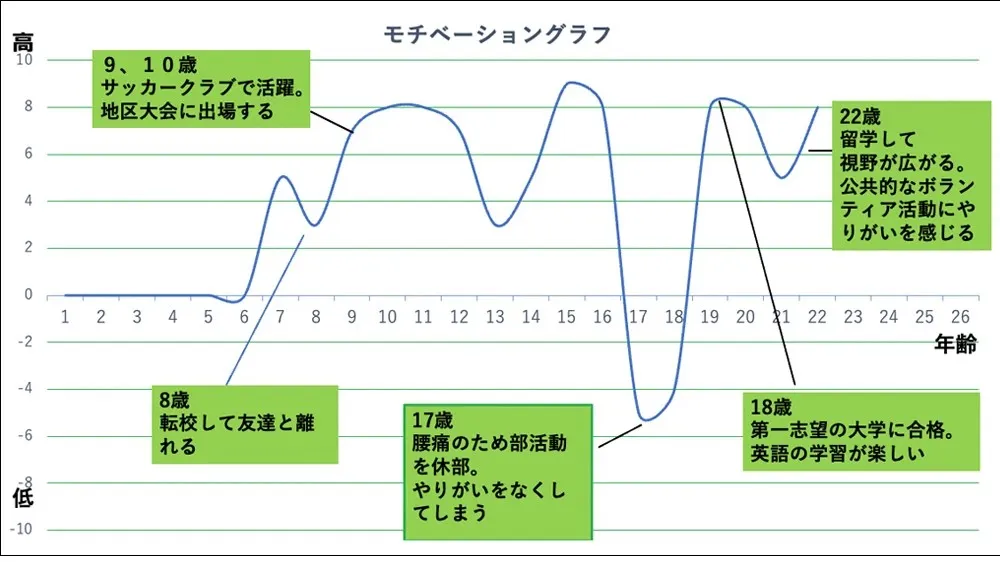

■2.ラインチャート(モチベーショングラフ)を作成する

| 手順 |

1.今までの出来事を書き出していく 2.それぞれの出来事に対して点数をつけていく 3.点数を線で結んでグラフを作成する |

|---|---|

| ポイント |

・今までの出来事をたくさん思い出して書き出す ・「なぜ楽しいと思ったのか」などを言葉にしてみる |

「ラインチャート(モチベーショングラフ)」とは、年齢を横軸・モチベーションの高低を縦軸に示したグラフのことです。グラフを作成することで、自分のモチベーションがどんな出来事に対してどのように変化するのかを視覚的にとらえられます。

自分のモチベーションの変化を分析し、モチベーションが上がった出来事や自分がストレスに感じた出来事から、自分の強みや興味関心を発見でき、将来どのような仕事や環境で働きたいのか考えるきっかけを作れます。

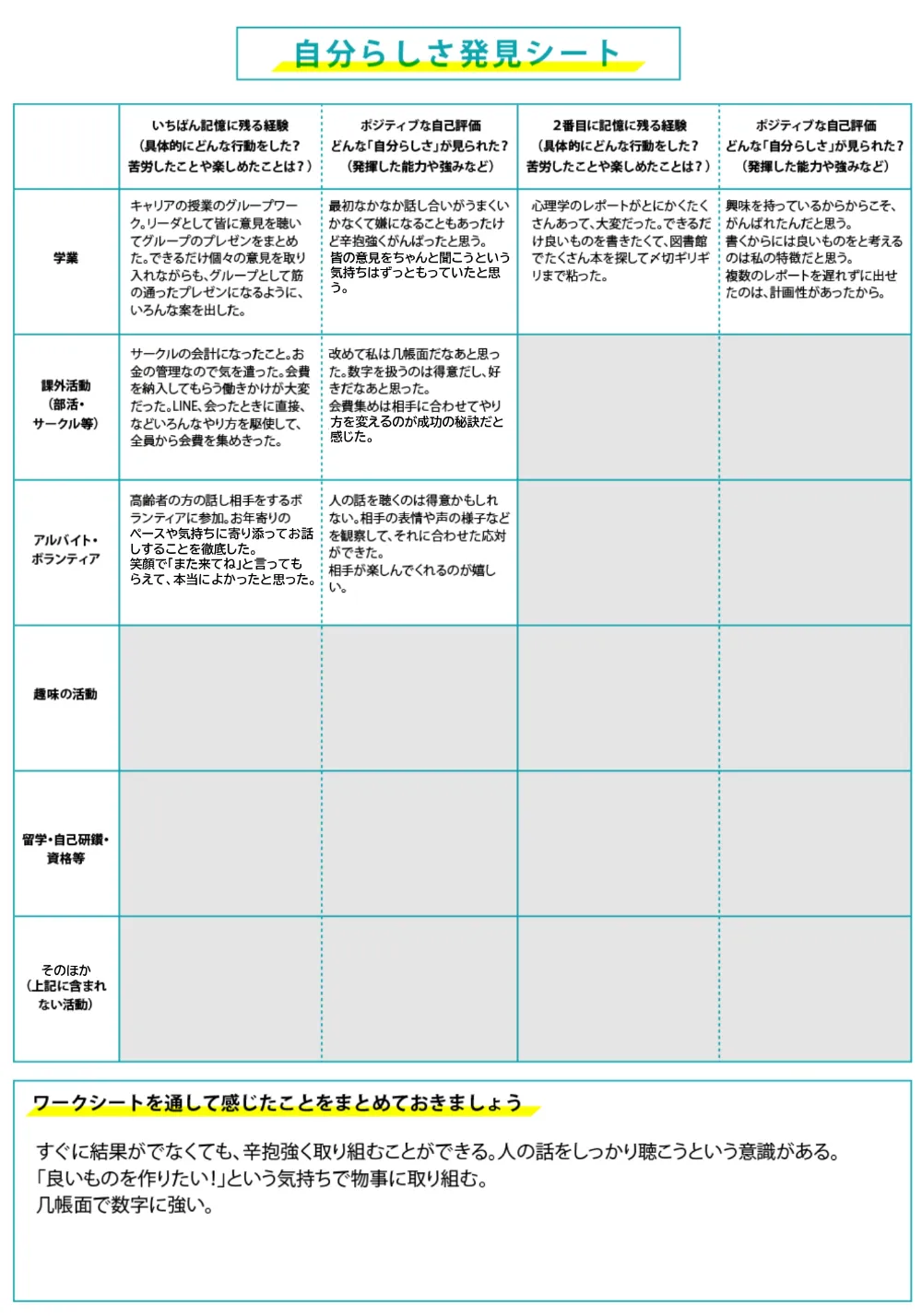

■3.自分らしさ発見シートを作成する

| 手順 |

1.記憶に残る経験を書き出す 2.経験でどんな「自分らしさ」が見られたかを書き出す 3.シートに書き出した内容を基に感じたことをまとめる |

|---|---|

| ポイント |

・無理に全てのカテゴリーを埋める必要はない ・謙虚さを出さずに自信過剰と思うくらいポジティブな自己評価をする |

「自分らしさ発見シート」は、学生生活で経験した印象深い出来事をより深く掘り下げていくためのシートです。①学業②課外活動(部活・サークル等)③アルバイト・ボランティア➃趣味の活動⑤留学・自己研鑽・資格取得等⑥そのほかの活動という6つのカテゴリーで、特に自分の記憶に残った経験を2つずつ取り上げます。その経験でどのような行動をとり、何を感じたか書き出します。

経験を書き出した後は、その経験の中から「自分らしさ」を探しましょう。「以前と比べて成長した」、「結果はどうあれ達成感を味わった」など、ポジティブな自己評価をしてみてください。ワークシートの下にまとめ欄があるので、全体を通して気づいたことを言語化しましょう。

「自分らしさ」を知ることは、「自分らしい生き方や仕事とは?」「自分にとっての仕事のやりがいとは?」などを考えるベースとなり、志望企業を検討する際の軸になります。

\あわせて読みたい/

自己分析で活用できるシートのテンプレートはこちら

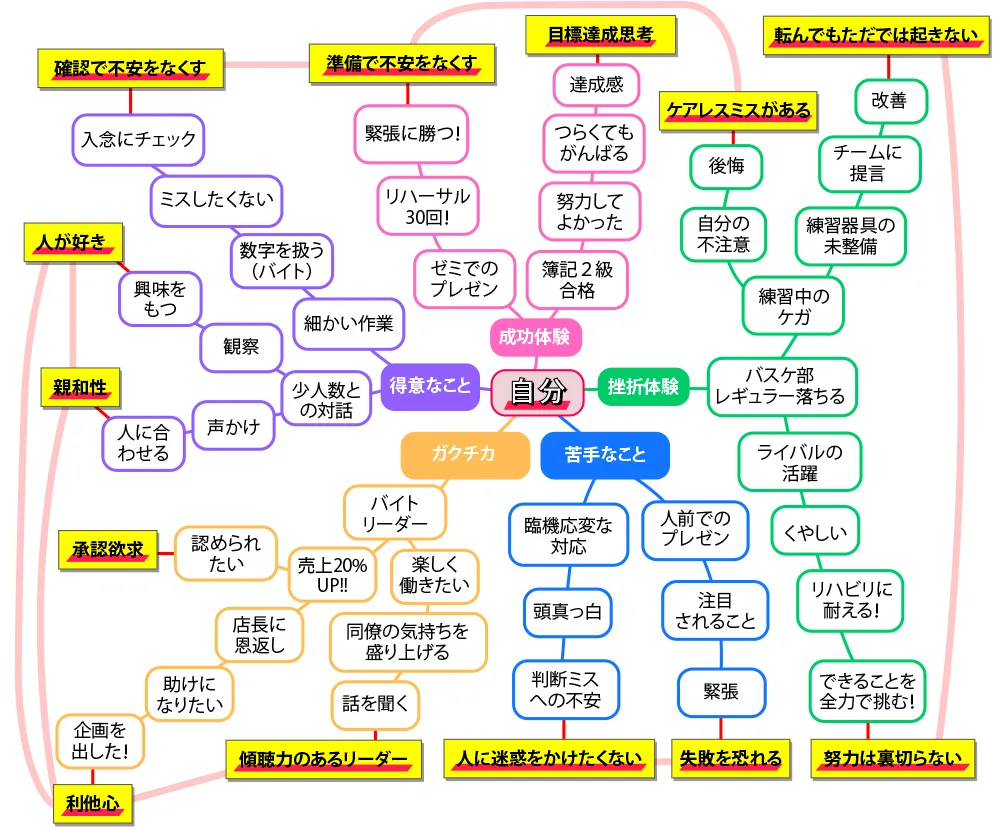

■4.マインドマップを作成する

| 手順 |

1.中央にテーマを書く(今回は自己分析なので「自分」) 2.テーマから派生する項目(キーワード)を設定する 3.それぞれの項目に「なぜ?」と問いかけ深掘りする 4.マインドマップを色分けする 5.浮き彫りになった自分の強みや弱み、価値観を整理する |

|---|---|

| ポイント |

・1枚の用紙にまとめて書き込む ・長文で書かない ・テーマごとに色を使い分ける |

「マインドマップ」とは、自分の思考を蜘蛛の巣のように広げて可視化するツールです。自己分析に使用する場合は、中央にテーマを「自分」と書き、「得意なこと」「苦手なこと」など問いかけていく項目を設定して、そこから連想される言葉を放射線状に書き出します。

マインドマップを作成することで、抽象的な考えを具現化できるほか、関連する情報をつなげることで新たな視点やアイデアを生み出すことができます。視覚的に情報も整理できるため、記憶に残りやすい点もメリットの1つです。

マインドマップを活用すれば、過去の経験を整理して自分の強みやスキルを明確にできるため、自己PRやガクチカの骨子作りが楽になります。また、企業の理念や事業内容をマインドマップにまとめれば企業研究にも活用できるでしょう。

\あわせて読みたい/

自己分析に生かせる「マインドマップ」!使い方・メリットを解説

■5.「WHY」を掘り下げる

| 手順 |

1.印象に残っている経験や自分にとって大きな意思決定をした場面をピックアップする 2.その出来事に対して「なぜ?」と複数回問いかける 3.深掘りすることで見つけた価値観を洗い出す |

|---|---|

| ポイント |

・出来事に対してどのような感情を抱いたのか具体的に思い出す ・複数のエピソードを比較して、共通する価値観を探す |

日々の出来事に対して「なぜ?」とシンプルな問いを繰り返すことで、理由を掘り下げていき、最終的に自分の行動原理となる根源的な価値観にたどり着けるでしょう。

たとえば、「なぜリーダー役を任されることが多いのか?」と自問した結果、周囲を巻き込みながら物事を進める協調性が自分の強みだと気づくことがあります。

自分の行動や思考の根底にある価値観を理解することは、就活において効果的です。自分の強みや経験を単なる事実として述べるのではなく、その背景にある価値観や動機を説明することで、面接官に自分自身の魅力をより深く理解してもらえるでしょう。

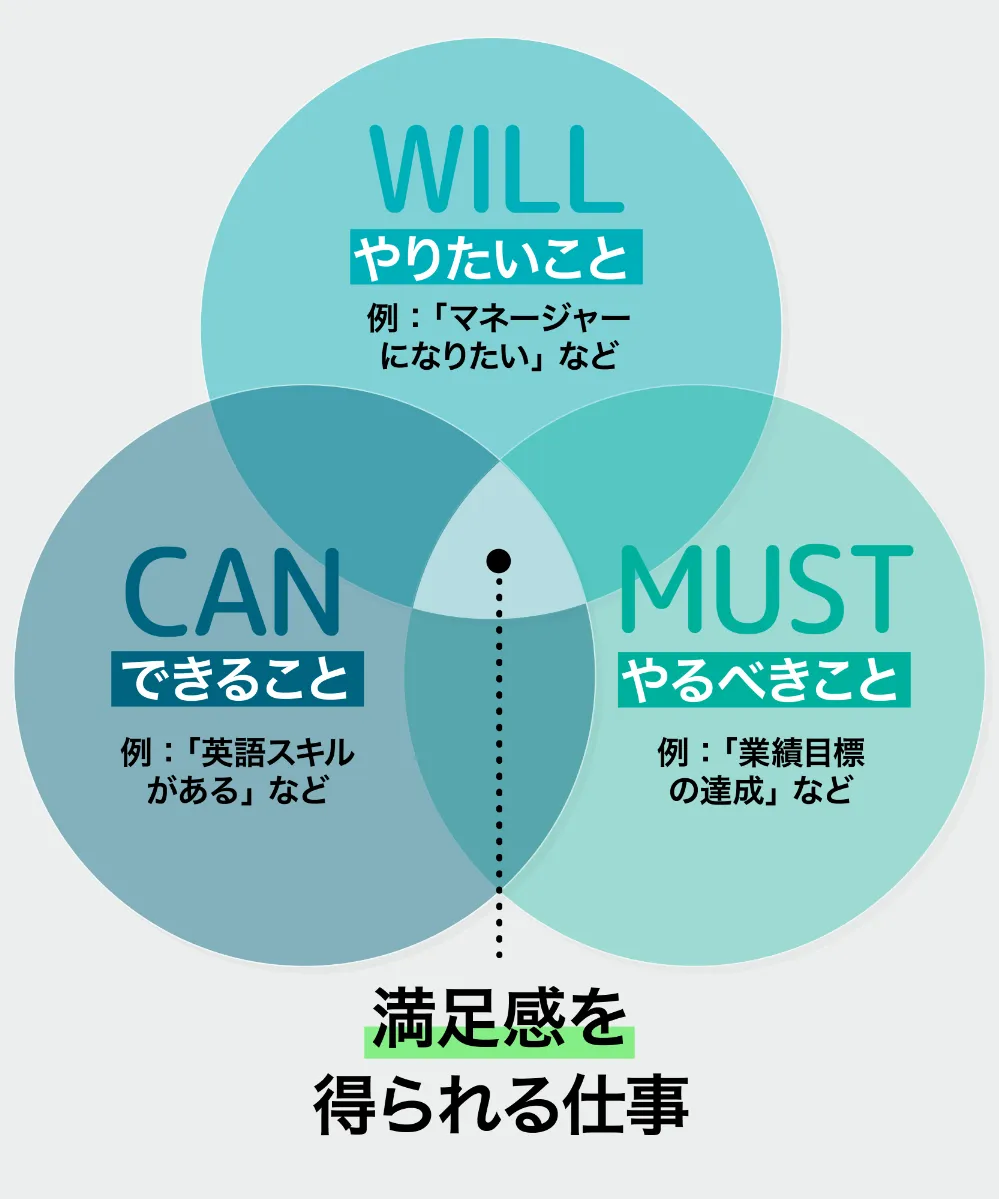

■6.「WILL」「CAN」「MUST」を洗い出す

| 手順 |

1.自分のできること(CAN)を書き出す 2.自分がやりたいこと(WILL)を書き出す 3.上記2つが結びつくか考える うまくできない場合は、CANを生かしてできることを考える 4.自分がやるべきこと(MUST)を考える 5.3つの円の重なった部分から理想の仕事を考える |

|---|---|

| ポイント |

・それぞれの項目が重複してもよい ・WILLとCANがかけ離れている場合は、CANからWILLを導き出す ・MUSTは企業研究しながら考える |

「WILL・CAN・MUST」は「やりたいこと」「できること」「やるべきこと」を洗い出した上で自分の理想の姿を考えるためのフレームワークです。3つの円が重なる部分は、自分が満足感を得られる仕事を見つけるヒントになります。

「WILL・CAN・MUST」の例は以下のとおりです。

CAN:自分がもっている知識やスキル(責任感が強い、英語スキルがあるなど)

MUST:組織から求められている役割(個人の業績目標の達成など)

WILL・CAN・MUSTが重なる部分:能力を発揮でき、よりやりがいを感じられる仕事

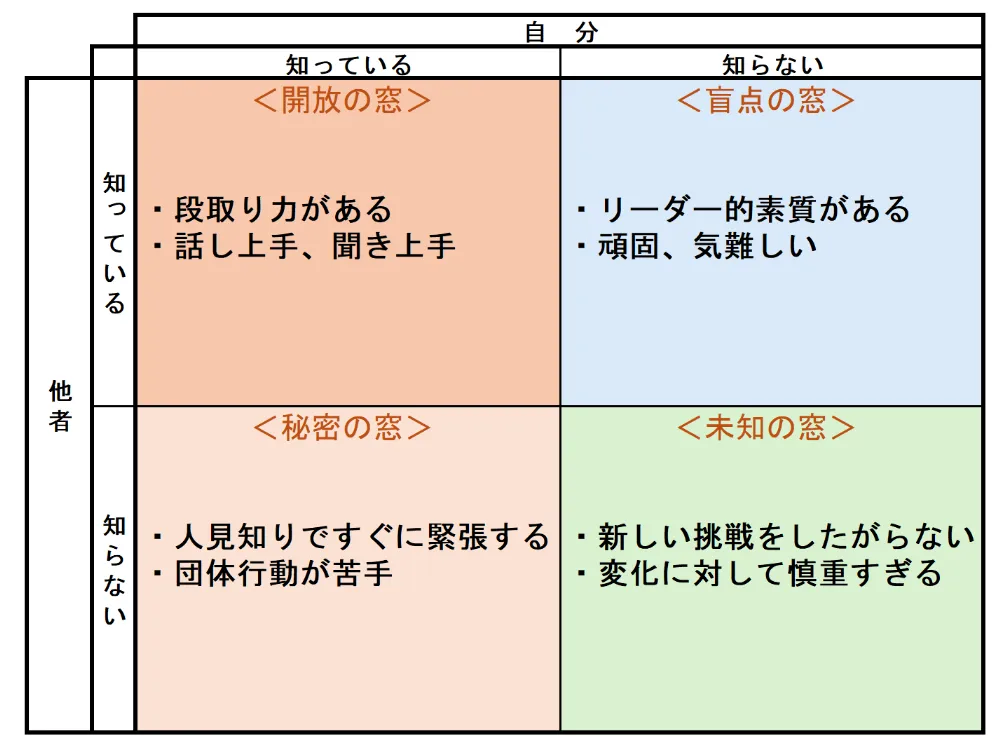

■7.ジョハリの窓を作成する

| 手順 |

1.自分の特性や強みを自分で考えたり、身近な人に聞いたりする 2.自己評価と他者評価を書き出して4つの窓に分類する 3.自己評価と他者評価の認識のズレを確認する |

|---|---|

| ポイント |

・自分をよく知る家族や友人に協力してもらい記入する ・人から聞いた内容は重くとらえすぎない |

「ジョハリの窓」は、自己認識と他者認識を4つの窓に分けて分析し、自己理解を深めるためのフレームワークです。

4つの窓には、「開放の窓」「秘密の窓」「盲点の窓」「未知の窓」があります。

「秘密の窓」:自分が知っていて他人が知らない部分

「盲点の窓」:他人が知っていて自分が知らない部分

「未知の窓」:誰も知らない部分

この4つの窓を埋めることで、自己分析を深め、就活に生かすことが可能です。たとえば、「開放の窓」にある強みや経験を具体的に示すことで、面接やエントリーシートなどで説得力のあるアピールできます。

また、「盲点の窓」にある自分に対する周囲の評価を参考にすれば、自分らしさや強みをブラッシュアップすることが可能です。

■8.MBTI診断をする

| 手順 |

1.MBTIのサイトに入る 2.12分以内に93問の質問に答える 3.結果を見る |

|---|---|

| ポイント |

・制限時間内に回答する ・直感的に答える ・なるべく中立を避ける |

「MBTI診断」は、93の質問に答えることで、16種類の性格タイプの中から自分に当てはまるものを診断するテストです。「外交的(E)」「内向的(I)」「直感的(N)」「感覚的(S)」など、自分の思考パターンや行動傾向を客観的に把握することができます。

就活においても、MBTI診断の結果を参考にすることで、自分に合った仕事のスタイルや働き方を考えるヒントになります。たとえば、「外交的(E)」という結果は、「チームで協力して成果を出す環境が向いている」と判断する材料として活用できるでしょう。

9.他己分析する

| 手順 |

1.身近な人に協力を依頼し、自分について詳しくヒアリングする 2.ヒアリングした内容と自己分析の内容に共通点・相違点があるかを確かめる |

|---|---|

| ポイント |

・さまざまな人に回答してもらう ・ヒアリングの内容に知らなかった部分があれば深掘りする |

「他己分析」とは、家族や友人など、周りの人に自分のことを尋ねて客観的な視点から自分自身を理解することです。自己分析が自分自身で内省するのに対し、他己分析は他人からの意見をベースに自己理解を深めます。

他己分析をすることで、自己評価と他者評価のズレを認識することが可能です。たとえば、自分では「協調性がある」と思っていても、周囲からは「リーダーシップがある」と評価されるケースもあるでしょう。

このような、他己分析によって得た客観的な視点は、面接やエントリーシートなどの回答に説得力をもたせるために活用できます。

10.就活サービスの自己分析ツールを活用する

| 手順 |

1.WEB上から各社が提供する自己分析ツールを探す 2.診断を受ける 3.診断結果を自己分析に生かす |

|---|---|

| ポイント |

・ポジティブな視点でとらえる ・結果を自分自身で検証して判断する |

さまざまな就活サービスから、自己分析ツールは提供されています。

自己分析ツールを活用すれば、自分に合った仕事や働き方などを分析してくれるため、就活を進める際に大いに役立ちます。WEBで自己分析ツールを検索し、実施してみましょう。

『キャリタス就活』にも、自己分析ができる「自分研究&適職診断」「キャリタスQUEST」というツールがあります。以下で詳しく説明しているのでぜひご覧ください。

『キャリタス就活』の自己分析ツールもおすすめ

以下では、『キャリタス就活』が提供する就活生におすすめの自己分析ツールをご紹介します。

■『キャリタス就活』の「自分研究&適職診断」

自己分析を行うなら『キャリタス就活』の自己分析ツールがおすすめです。質問に答えるだけで自分の価値観と強みを分析できます。結果を基に適職がランクづけされて表示されるため、自分自身では気づきにくい自分の能力を可視化できます。具体的には、以下の「価値観」「能力」「適職」の分析が可能です。

| わかること | |

|---|---|

| 価値観分析 | ・自分がどんなことに価値を感じているのかがわかる |

| 能力分析 | ・自分はどんな能力をもっているかがわかる |

| 適職分析 |

・自分の価値観と能力を生かせる適職の10位までがランキング形式でわかる ・適職の職種を募集している企業の検索ができる |

\あわせて読みたい/

『キャリタス就活』の「自分研究&適職診断」はこちら

■『キャリタス就活』の「キャリタスQUEST」

『キャリタス就活』の「キャリタスQUEST」という自己分析ツールもおすすめです。人間の深層心理をアンケートで定量的に可視化する「ディグラム診断」を提供するディグラム・ラボが監修しており、100パターン以上の科学的な根拠に基づいた診断結果によって、自分らしさを見つけられます。

特徴的なのは、診断結果をRPG風のキャラクターにたとえて表現する点です。「冒険家」や「賢者」といったキャラクターとして性格タイプが診断されるため、自己分析が楽しく進められます。

さらに、診断画面では同じ性格診断の結果を得た先輩の就活情報も得られます。5分で自己分析できるため、手軽に試してみましょう。

\あわせて読みたい/

『キャリタス就活』の「キャリタスQUEST」はこちら

自己分析を最大限活用するための注意点

自己分析にはさまざまな方法があるため、自分に合った方法を選び進めていきましょう。しかし、漠然と進めればいいというものではありません。以下では、自己分析を最大限活用するためのポイントを5つ解説します。

目的を明確にした上で進める

自己分析そのものが目的・ゴールにならないように注意しましょう。「面接対策をする」「企業選びをする」など、明確な目的をもって進めることが重要です。

また、自己分析を長期間続けるのではなく、期限を設定することも大切です。「1カ月以内に自分の強みと弱みを3つずつ洗い出す」といった具体的な期限を設けることで、分析が目的化するのを防げます。

自分に正直になる

自己分析で大切なのは、ありのままの自分と向き合い、自分に対して正直であることです。誰しも自分をよく見せたいという気持ちはありますが、自己分析は自分自身を深く理解することが目的のためうそや誇張なく自分を分析してみましょう。

もし自分を取り繕ってしまうと、面接で矛盾が生じる可能性が高まります。また企業の求める人物像に無理に合わせるのではなく、企業が求める価値観と自分の価値観が重なる部分を見つけることが大切です。

無理に合わせて選考を通過し入社できたとしても、入社後にミスマッチが生じる可能性があり、その結果自分自身が苦労することになってしまいます。

言語化しながら分析する

自己分析はただ漠然と考えるだけでなく、自分の考えや感情を言葉にすることが重要です。頭の中でぼんやりととらえていたことも、言葉にすることで明確になり、自分をより客観的に見つめることができます。

また、分析により発見した自分の特性や価値観を、より具体的な言葉に落とし込むことも大切です。

たとえば、「責任感がある」ことが強みの場合、「決めたことは最後までやり切る責任感がある」と言い換えることで、自己理解が深まるだけでなく、面接やエントリーシートなどでほかの就活生と差別化が図れます。

定期的に行う

自己分析は一度行えば終わりというものではありません。考えは常に変化し続けているため、定期的に行うことが重要です。

特に、就活の進行や新たな経験を通して、自分の価値観や目標は変化していきます。そのため、就活前だけでなく、就活中や内定獲得後など定期的に自己分析することで、自分をより深く多角的に見ることができ、理想の働き方の実現に近づく指針を見つけられます。

また、定期的に見直す上で、周りの人に意見を求めたり、ツールを活用したりすることが大切です。自分の主観だけでは見えない部分を他者視点で補うことで、自己PRや志望動機の説得力を高められるでしょう。

【例文つき】就活における自己分析の活用法!

■志望動機を考える際の活用法

志望動機は、企業への熱意を伝える大切な要素です。自己分析で得た自分の価値観や強みを基に、企業の求める人物像とマッチする具体的なエピソードを盛り込むことで、説得力のある志望動機が作成できます。

たとえば、「チャレンジを応援してくれる社風」を志望理由にするとき、過去のアルバイトを通じて体験した「新しいことにチャレンジできる環境で自分の力を発揮できた」というエピソードを結びつけることで、企業に入社後のイメージをもってもらいやすくなります。

志望動機の例文

貴社の高い技術力と、挑戦を後押しする社風に強く魅力を感じ、志望いたしました。

私は学生時代、飲食店のアルバイトで業務効率化に取り組みました。具体的には、ドリンクやカトラリーの配置を見直す提案を行い、お客様の動線やスタッフの動きを観察しながら、より効率的な配置へと改善しました。その結果、ピーク時の作業時間が短縮され、業務全体の効率向上につながりました。この経験を通じて、自由に意見を出し、挑戦をサポートしてもらえる環境でこそ、自分の力を発揮できると実感しました。

貴社は、世の中に求められる製品を生み出す確かな技術力をもつだけでなく、技術向上を重視した職場風土が根付いていると伺いました。そのような環境の中で、熱意ある社員の方々と切磋琢磨しながら成長できること、そして挑戦を後押ししてもらえる環境があることに魅力を感じ、貴社への入社を強く希望しております。

志望動機の作り方は以下で詳しく解説しているので参考にご覧ください。

\あわせて読みたい/

志望動機の作り方について詳しくはこちら

■強み・弱みを考える際の活用法

強み・弱みを考える際は、自己分析を通じて振り返った過去のエピソードを根拠として取り上げ、「強みをどのように生かせるか」「弱みをどのように改善しているか」を具体的に説明することが大切です。

特に、弱みについてはネガティブにとらえず、成長意欲や誠実さをアピールする要素として活用しましょう。

たとえば、「1つのタスクに没頭しやすい」という弱みがあっても、「事前にタスクの優先順位を整理し、スケジュールを立てるようにしている」といった具体的な改善策を述べることで、課題に向き合い成長しようとする姿勢を示せます。

強み・弱みの例文

私の強みは「素直」なところです。自分の考えに固執することなく誤りを認め、改善していく上で、「素直さ」は強みだと考えております。

大学のゼミで研究論文を執筆する際、教授から「別の視点も考慮すると、より説得力が増すのでは」と指摘を受けました。最初は自分の分析が正しいと思っていましたが、改めて他の論文を20本調査し、異なる視点を取り入れてみることにしました。その結果、研究の深みが増し、論文発表では教授やほかの学生から高い評価を得ることができました。私の素直さは働く上でも、他人からのアドバイスを積極的に受け入れ、継続的に成長するために生かせると考えております。

また私の弱みは、没頭しやすいところです。1つ気になる点が出てくると、時間を忘れて調べてしまい、学生時代の課題提出は期限ギリギリになることもありました。この弱みを克服するため、現在は取り組む前にタスクの優先順位を整理し計画を立て、時間配分を意識するように努めています。この改善策を通じて、限られた時間内で成果を最大化する働き方を身につけていきたいと考えています。

■自己PRを考える際の活用法

自己PRは、自己分析を通して見つけた強みを具体的に示し、企業への貢献をアピールする重要なテーマです。自己分析で理解した強みを裏付ける具体的なエピソードや実績を交えて説明することで、魅力的な自己PRが作成できます。

たとえば、「異なる価値観の人とも協調的に物事を進められる」という強みがある場合、「イベントを企画する際、意見が対立する場面でも、相手の意見を尊重しながら調整役を務めました」といったエピソードを盛り込むことで、自分の強みを具体的な行動に結びつけ、企業でも同様に貢献できることを示せます。

自己PRの例文

私の強みは「協調力」です。大学のサークル活動でイベントを企画する際、メンバー間で意見が対立し、スムーズに進行できない状況が起きました。各メンバーが自己の意見に固執するあまり、プロジェクト全体のモチベーションが低下し、計画の実現が危ぶまれる事態となりました。

私はこの課題を解決するため、積極的にメンバー同士の意見を聞くことからはじめました。具体的には、週に2回のミーティングを設定し、意見交換の場を設けました。また、異なる意見が出たときには、その理由を丁寧に理解した上で各意見を整理し、最良の選択肢を提案しました。

その結果、最終的に全員が納得できる形でイベントを企画できたため、参加者の90%以上が満足するイベントを実施することができました。

貴社に入社後は、この強みを生かして、異なる視点をもつメンバー間の意見を調整しながら、全員が共通の目標に向けて一丸となれる環境を作ることで、社内全体で最適な成果を生み出せるように貢献したいと考えています。

■ガクチカを考える際の活用法

ガクチカとは「学生時代に力を入れたこと」の略で、就活でよく尋ねられるテーマの1つです。ガクチカを作成する際は、「何をしたか」だけでなく、「なぜそうしたのか」「その結果、何を得たのか」まで掘り下げることが重要です。

「自分ががんばったと思える経験」を軸に、その経験がどのように自分を成長させたか、そしてその成長が企業でどのように生かせるかを具体的に伝えることで、企業に自分の魅力をアピールしましょう。

ガクチカの例文

部活動のリーダーとして、メンバーのスキル向上に注力した経験があります。私は大学のダンス部でリーダーを務めており、メンバー全員が一緒に練習する中で、個々のスキルが向上していないという課題に直面しました。入賞を目標にした大会が迫っていたため、一人ひとりのスキル向上を目指した取り組みを行いました。

まず、全体練習だけでは個人の課題にしっかり向き合えないと考え、週3回の全体練習に加えて、週2回の自主練習日を新たに設定しました。自主練習では、メンバーごとの課題に合わせた指導やアドバイスを行い、個人のパフォーマンス向上を支援しました。

それぞれのスキルが大幅に向上した結果、チーム全体のパフォーマンスが評価され、競合が多い大会で初めて入賞を果たすことができました。この経験を通じて、チームの力を最大化するリーダーシップが身についたと感じています。

貴社に入社後も、チームで課題に取り組む際には積極的にリーダーシップを発揮し、貢献していきたいと考えております。まずはメンバーの意見を受け止めて、メンバーが意見を出しやすい雰囲気をつくることで、チーム全体の成果を最大化できるように精一杯取り組んでいきたいと考えております。

ガクチカの作り方は以下で詳しく解説しているので参考にご覧ください。

\あわせて読みたい/

ガクチカの作り方について詳しくはこちら

自己分析のやり方に関するよくある質問

■Q.自己分析は短期間でできる?

A.自己分析は自分についてより深く理解できるようになるために、短期間で進めるよりも、時間をかけてじっくり進めるのがよいでしょう。ただし、短期間でもしっかり計画を立てて進めれば自己分析することも可能です。以下の記事で、1週間で終わらせる自己分析の方法を解説しているので参考にしてみてください。

\あわせて読みたい/

1週間で終わらせる自己分析の方法は?流れと注意点を解説

■Q.自己分析でのノートの作り方は?

A.自己分析を実際にノートにまとめる際は、過去の出来事(学業やアルバイトなど)について時期や概要、感じたことなど具体的な項目を設定しましょう。それぞれの経験についてなぜ印象に残ったのか、何を学んだのかなどを深く掘り下げて記載していきます。ノートの書き方に決まりはないため、自分に合った方法で記録していきましょう。作成したノートを定期的に見返すことで、自己理解が深まり就活に役立てることができます。

以下記事のワークシートを参考に自己分析ノートを作ってみましょう。

\あわせて読みたい/

自己分析のワークシートはこちら

自分に合った方法で自己分析を行って就活に役立てよう

就活における自己分析は、自分の強みや弱みなどを理解し、自分に合った仕事を見つけるための重要な作業です。自己分析は一度して終わりではなく、定期的に行って自分の考えを見直すことが大切です。本記事を参考に自分に合う自己分析の方法で、自分自身について理解を深めていきましょう。

『キャリタス就活』では学生の皆さんが安心してキャリア選びに臨めるよう、多数の企業情報やサポートを提供しています。特に就活の悩みを解決する「就活成功ガイド」では業界研究や面接対策など就活に役立つコンテンツを豊富に取り揃えています。あなたの就活にぜひ『キャリタス就活』をご活用ください。

PROFILE

キャリタス就活編集部

『本音をきく、本気でこたえる。』をテーマに、就職活動・就活準備をがんばる皆さんに向け、インターンシップ・キャリア情報やES・面接対策など、さまざまなシーンに役立つ情報をお届けしています。

「面接がうまくいかない」、「そもそも就活って何からはじめるべき」など、皆さんの本音に寄り添った記事を配信しておりますので、ぜひこの機会にご活用ください。

LINE

LINE

X

X

Instagram

Instagram

YouTube

YouTube