新卒の平均年収はどのくらい?ボーナス込みや学歴・産業・企業規模別の年収を解説

就活ノウハウ公開日:2025.10.29

この記事でわかること

- 新卒の平均年収は300万円程度だが、学歴や業界によっても差が見られる

- 新卒の年収からは所得税と社会保険料が差し引かれるのが一般的

- 年収だけにとらわれず、キャリアパスや仕事のやりがいを考慮し企業を選ぶことが大切

新卒の平均年収は学歴や企業規模、業種・職種によって変わりますが、一般的には大卒で300万円ほどとされています。年収を考える際は、初任給、手取り、ボーナス込みの金額を知ることが重要です。本記事では、新卒の年収について知っておきたい知識、年収アップを目指す方法をご紹介します。

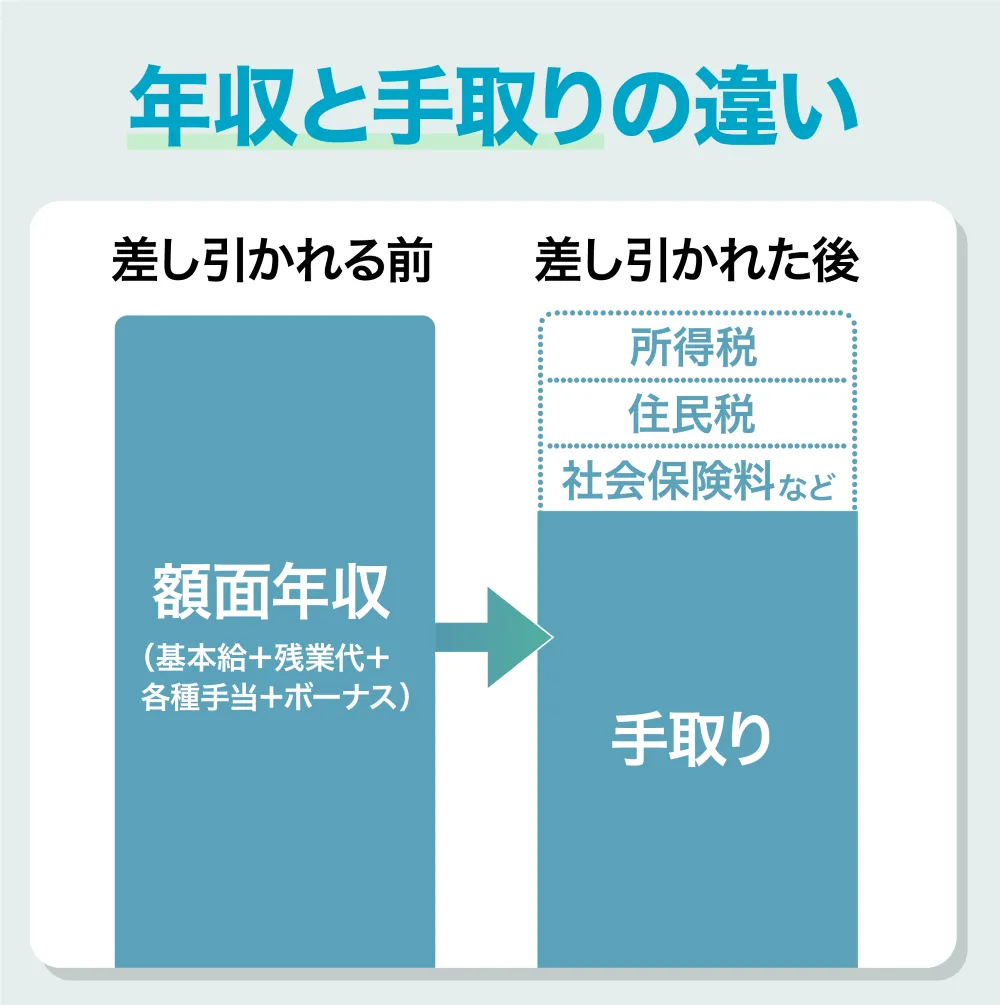

そもそも年収とは?

年収とは、1月1日から12月31日までの1年間に会社から支払われる総支給額のことを指します。基本給に各種手当、ボーナスを含めた金額で「額面」という呼び方もされます。年収は社会保険料や所得税などが差し引かれる前の金額で、実際に手元に入る「手取り額」とは異なります。

■年収と手取りの違い

前述のとおり、年収とは1年間に会社から支払われる総支給額のことです。手取りとは、年収から所得税や住民税、社会保険料などを差し引いたあと実際に受け取る金額のことです。

手取り額は所得税の税率や保険料率、各種控除の有無によって変わります。給与明細には「差引支給額」として記入されています。

新卒の年収から引かれる税金と社会保険料

新卒の年収から引かれる税金と社会保険料は以下のとおりです。

・所得税

・厚生年金保険料

・健康保険料

・雇用保険料

所得税とは、課税の対象となる収入に応じて課される国税のことで、収入が増えるほど税率が高くなる仕組みです。

社会保険料である厚生年金保険料、健康保険料、雇用保険料も働きはじめたその年の年収から引かれます。社会保険料には、厚生年金保険料・健康保険料・雇用保険料・労災保険・介護保険の5つの強制的に加入される保険料があります。ただし、労災保険料は全額が企業負担で、介護保険料は40歳以上から差し引かれます。なお、2年目からは上記に加えて住民税が控除されます。(※)

※前年にアルバイトなどで一定額以上の収入があった場合は、1年目から住民税がかかることもあります。

大卒の新卒の平均年収は300万円程度

厚生労働省の「令和6年賃金構造基本統計調査」によると、大卒の新規学卒者の所定内給与額(時間外手当などを含まない給与額)の平均は月額248,300円です。この金額に12カ月分をかけると、2,979,600円となります。

つまり大学新卒者の平均年収は300万円程度といえます。しかし業界や企業規模によって差があります。

また、このデータにはボーナスが含まれていません。ボーナスが支給される企業ではこれにボーナスが加わり、年収はさらに高くなります。

■大卒の新卒のボーナス込みの年収は?

新卒1年目の場合、4月の入社から夏のボーナスまで3カ月程度の勤務実績しかありません。そのため「査定期間が足りない」という理由で、夏のボーナスを支給しない規定を設けている企業が多くあります。5〜10万円程度の寸志(※)を支給する規定がある企業もあります。

※寸志(すんし)とは、感謝やねぎらいの気持ちを込めて企業から渡される金品などの贈り物のことを指します。

冬のボーナスは基本給(固定残業代等は含めない)の1〜2カ月分が一般的で、20万〜50万円程度が相場です。これらを含めると、新卒のボーナス込みの年収はおおむね320万〜360万円程度となります。

なお、ボーナスには法的な支給義務はなく、企業の方針や業績によって支給の有無や支給額が変わります。

大卒の新卒の手取りの平均月収・年収はどのくらい?

大卒の新卒の手取りの平均月収は186,225円、平均年収は2,234,700円(75%換算)となります。 厚生労働省の「令和6年賃金構造基本統計調査」によると、新卒(大卒)の平均月収(額面)は248,300円で、年収に換算すると2,979,600円です。一般的に手取りは額面の75%~85%といわれています。月収の金額によって差し引かれる所得税や社会保険料は変わるため、あくまでも目安として参考にしてください。

【学歴別】新卒の平均年収

学歴別の新卒の平均年収は以下のとおりです。

※ボーナスや残業代は含まれていません。

| 学歴 |

新卒の平均年収

(平均所定内給与額×12カ月) |

月収

(平均所定給与額) |

|---|---|---|

| 大学院 | 3,448,800円 | 287,400円 |

| 大学 | 2,979,600円 | 248,300円 |

| 高専・短大 | 2,686,800円 | 223,900円 |

| 専門学校 | 2,673,600円 | 222,800円 |

| 高校 | 2,370,000円 | 197,500円 |

※厚生労働省「令和6年賃金構造基本統計調査」のデータを基にキャリタス就活が作成

新卒の平均年収は学歴によって異なります。学歴が高いほど初任給や年収が高くなる傾向があり、大卒の場合は学部卒と院卒で年収では469,200円の差があります。キャリア設計や将来の収入を考える上で念頭に置きましょう。

【産業別】新卒の平均年収

産業別の新卒の平均年収は以下のとおりです。なお、ここでは令和元年の新卒の初任給を基に平均年収を算出しているので、「令和6年賃金構造基本統計調査」の調査結果とは異なります。最新データを使用しておりますが、5年間で平均年収が上がっていることをふまえてご覧ください。

※ボーナスや残業代は含まれていません。

| 産業 |

新卒の平均年収

(初任給×12カ月) |

月収

(初任給) |

|---|---|---|

| 建設業 | 2,600,400円 | 216,700円 |

| 製造業 | 2,479,200円 | 206,600円 |

| 情報通信業 | 2,617,200円 | 218,100円 |

| 運輸業、郵便業 | 2,418,000円 | 201,500円 |

| 卸売・小売業 | 2,532,000円 | 211,000円 |

| 金融・保険業 | 2,487,600円 | 207,300円 |

| 学術研究・専門・技術サービス業 | 2,726,400円 | 227,200円 |

| 宿泊業・飲食サービス業 | 2,409,600円 | 200,800円 |

| 教育・学習支援業 | 2,512,800円 | 209,400円 |

| 医療・福祉 | 2,482,800円 | 206,900円 |

| サービス業(ほかに分類されないもの) | 2,463,600円 | 205,300円 |

※厚生労働省「令和元年賃金構造基本統計調査(初任給)の概況」のデータを基にキャリタス就活が作成

年収で見ると全体的には220万円台から270万円台まで幅があり、産業によっても新卒の初任給に差があることがわかります。もっとも高いのは学術研究・専門・技術サービス業の2,726,400円です。次いで情報通信業(2,617,200円)、建設業(2,600,400円)となります。

【企業規模別】新卒の平均年収

企業規模別の新卒(大卒者)の平均年収は以下のとおりです。なお、ここでは令和元年の新卒の初任給を基に平均年収を算出しているので、「令和6年賃金構造基本統計調査」の調査結果とは異なります。最新データを使用しておりますが、5年間で平均年収が上がっていることをふまえてご覧ください。

※ボーナスや残業代は含まれていません。

| 企業規模 |

新卒の平均年収

(初任給×12カ月) |

月収

(初任給) |

|---|---|---|

| 大企業(従業員数が1,000人以上) | 2,557,200円 | 213,100円 |

| 中企業(従業員数が100~999人) | 2,503,200円 | 208,600円 |

| 小企業(従業員数が10~99人) | 2,446,800円 | 203,900円 |

※厚生労働省「令和元年賃金構造基本統計調査(初任給)の概況」のデータを基にキャリタス就活が作成

企業規模が大きいほど新卒の平均年収は高いことがわかります。ただし、大企業と中企業の平均年収の差は54,000円と、新卒1年目の時点では差はそこまで大きくありません。しかし勤続年数があがるにつれ、企業規模による平均年収の差は大きくなる傾向にあります。

大手企業とは?定義や中小企業との違い・年収などを解説!代表的な企業一覧もご紹介

「大手企業」という言葉をよく耳にしますが、いざ就活をするとなると、どのような企業を指す言葉なのかわからないという方も多いかもしれません。本記事では、大手企業の定義や中小企業との違いなどを解説します。日本の代表的な大手企…

初任給だけに惑わされない!新卒が知っておきたい企業選びのポイント

就職したい企業の年収を確認するときには、どうしても初任給に注目してしまいますが、実際は長期的な視点で考えることが大切です。たとえば、入社後の昇進や昇給の制度、業界の成長性、企業の経済的安定性などの角度から将来的な年収アップの可能性を考えましょう。

また、年収だけにとらわれず、業務内容やキャリアパス、仕事のやりがいを考慮することもポイントです。たとえ年収が高くても、仕事の内容や職場環境が合わないと長く働き続けることが難しくなるかもしれません。数字を見るだけでなく、自己分析や企業研究を入念に行い、自分にマッチする企業を見つけましょう。

新卒が年収アップを目指す方法

新卒として働きはじめたばかりでも、将来的な年収アップを意識してキャリアプランを考えることは重要です。ここでは昇進やスキル獲得、転職などで年収アップを目指す方法を解説します。

■社内で昇進・昇給を目指す

昇進や昇給で年収をアップさせるには、まず自分の業務を正確に理解し、責任をもって取り組むことが重要です。上司や同僚との円滑なコミュニケーションやチームワークも欠かせません。日々の業務を振り返り改善点を見つけ、目標を達成したり顧客満足度を向上させたりすることで、会社への貢献度が高まり、昇進や昇給のチャンスをつかみやすくなります。

また、昇進するには「リーダーシップがある」と認められることが1つのポイントです。周囲からの信頼を築き、プロジェクトの責任者などを積極的に務めましょう。

■歩合やインセンティブで稼ぐ

新卒であっても営業職や販売職など、歩合制度やインセンティブ制度がある職種では、基本給に加えて成果に応じた報酬や報奨を得られる場合があります。歩合制度は成果に応じた割合報酬であるのに対し、インセンティブは成果達成に対する報奨という形で支給されます。たとえば、営業成績や契約数、売上目標の達成度に応じて成果報酬が得られるのが歩合制、目標達成に対して報奨が得られるのがインセンティブです。

歩合やインセンティブの獲得は社内評価に直結するので、意欲の向上やスキルアップにもつながります。ただし、どちらも短期的かつ変動する収入であることを理解しておきましょう。

■スキルを磨いて市場価値を高める

資格やスキルを習得すれば自分の市場価値を高めることができ、年収アップの可能性も上がります。たとえば、ITスキルや語学力など幅広く生かせるスキルを習得したり、専門的な技術を磨いたりすることで、キャリアアップの道を開くことができます。

社内で新しい業務に挑戦したり評価を上げたりするチャンスが広がるので、積極的にスキル習得に努めましょう。

■給与水準が高い業界・企業への転職を見据えて経験を積む

年収を上げるために、給与水準の高い業界や企業へ転職するのも1つの選択肢です。ただし、やみくもに転職を繰り返すだけでは年収アップは難しいでしょう。まず現在の職場でスキルや成果を積み重ね、自分の強みを確立することが重要です。日々のパフォーマンスや実績は、将来のキャリア形成や転職活動における評価材料となります。

実績を示せる人材は転職市場での評価が高まり、よりよい条件を提示される可能性も高くなります。安易な転職ではなく、計画的な準備と戦略をもって検討しましょう。

キャリアアドバイザーからの一言

会社の福利厚生や各種手当を活用し、支出を抑えることは実質的に使えるお金を増やす方法の1つです。福利厚生には住宅手当や通勤手当、食事補助などさまざまな制度があり、うまく活用することで日々の支出を抑えられます。

また、資格取得支援制度を利用して専門的なスキルや知識を身につけることも可能です。直接的な年収アップとは異なりますが、制度を理解し活用することで、将来的な収入アップにつなげられる可能性があります。

下記の記事では、福利厚生について詳しく解説しているので、ぜひ参考にしてみてください。

企業選びで重視される要素の1つ!「福利厚生」について知っておこう

キャリアコンサルタントの加藤田です。就活生の多くの方が、迷ったり理解しにくい情報の1つに「福利厚生」があります。就活で企業を選ぶ際は、仕事内容や勤務地、給与、社風などさまざまな要素があります。同時に、福利厚生も大事な要…

新卒の年収に関するよくある質問

上場企業と未上場企業では年収に差がある?

上場企業の平均年収は未上場企業より高くなる傾向があります。

上場企業で働く正社員の令和5年の平均年収は6,711,000円でした。(※1)

すべての正社員・正職員として働く人の令和5年の平均年収は3,486,000円(※2)でした。日本の上場企業で働く人の割合は10%に満たないため、未上場企業で働く人の平均年収は、すべての正社員・正職員の平均年収と同等の値と考えられます。

ただし、業種や企業規模、地域によって変動するため一概にはいえません。昇給制度や福利厚生なども含めて比較し、自分に合った企業を見極めることが大切です。

※1 出典:帝国データバンク「上場企業の「平均年間給与」動向調査(2024年度決算)」

※2 出典:厚生労働省「令和6年賃金構造基本統計調査」

外資企業の年収のほうが高い?

一般的に、外資系企業の年収は日系企業より高い傾向があります。

外資系企業は成果主義の傾向が強く、個人の業績やインセンティブが報酬に直結する給与形態を採用しているところが多いからです。

ただし、目標達成に対してシビアな評価がされるケースも多いです。そのため、日系企業に比べて業務のプレッシャーや期待が大きい傾向があるでしょう。年収の高さだけで判断せず、自分の働き方やキャリアプランとの適合性も考慮することが重要です。

新卒で年収400万円は可能?

新卒でも年収400万円を目指すことは可能ですが、一部の大企業や成果や専門性が評価されやすい職種に限られる場合が多いです。

入社時点で到達するのはごく一部で、企業規模や業績、個人の能力、配属先の環境、昇給制度、ボーナスの支給状況などによって大きく変わる点に留意が必要です。

新卒2年目の平均年収は?

厚生労働省の「令和6年賃金構造基本統計調査」によると、入社2~3年目の平均年収は3,261,600円です。

学歴や業種、企業規模で変動し、ボーナスや手当の有無によっても差が出ます。なお、2年目からは住民税が引かれるため、その分手取り額が1年目よりも減少する場合があります。

年収が高い企業ランキングは?

キャリタス就活編集部の独自調査(2024年10月1日時点)によると、年収が高い企業ランキングは、1位がM&Aキャピタルパートナーズ(約2,478万円)、2位が三菱商事(約2,091万円)、3位はヒューリック(約1,908万円)です。次いで三井物産(約1,899万円)、住友商事(1,758万円)がランクインしています。

高年収の傾向がある業界はコンサルティング、商社、IT・テクノロジー、医薬品関連です。また、同じ業界でも専門性の高さやグローバル展開を強みとしている、高利益率で成果に応じた報酬体系をもつ企業が高年収である傾向が見られます。

新卒の平均年収を知って総合的にキャリア形成を考えよう

新卒の平均年収は、業界や職種、地域によって差がありますが、おおむね300万円程度が目安です。業界、企業の規模、成果や資格の有無などによって差が出やすく、ボーナスの有無やインセンティブ制度、残業手当なども年収に影響します。ただし数字だけで判断せず、希望する職種や職場環境、働き方も踏まえて現実的なキャリア設計を考えることが大切です。

『キャリタス就活』では学生の皆さんが安心してキャリア選びに臨めるよう、多数の企業情報やサポートを提供しています。特に就活の悩みを解決する「就活成功ガイド」では業界研究や面接対策など就活に役立つコンテンツを豊富に取り揃えています。あなたの就活にぜひ『キャリタス就活』をご活用ください。

PROFILE

キャリタス就活編集部

『本音をきく、本気でこたえる。』をテーマに、就職活動・就活準備をがんばる皆さんに向け、インターンシップ・キャリア情報やES・面接対策など、さまざまなシーンに役立つ情報をお届けしています。

「面接がうまくいかない」、「そもそも就活って何からはじめるべき」など、皆さんの本音に寄り添った記事を配信しておりますので、ぜひこの機会にご活用ください。

LINE

LINE

X

X

Instagram

Instagram

YouTube

YouTube