新卒の初任給はいくら?平均額や手取り額・いつ支払われるかを解説

就活ノウハウ公開日:2025.10.29

この記事でわかること

- 初任給とは入社後に初めて企業から支払われる給与のことを指す

- 初任給の金額は学歴、産業、企業規模によって異なる傾向がある

- 必ずしも初任給の高さで年収の高さが決まるわけではない

社会人になる上で新卒の初任給はどれくらいもらえるのか、いつ支払われるのかなど、気になる方も多いでしょう。この記事では、初任給の平均額や手取り額、学歴や企業規模などによる金額の違い、支払い日のパターンなどを詳しく解説します。

そもそも初任給とは?

初任給とは、学校を卒業して社会人となった新入社員に対して、企業から支払われる最初の給与のことです。基本給に加えて残業代や各種手当が含まれます。各種手当には住宅手当や資格手当などがあり、企業によって異なります。

厚生労働省では、初任給を下記のように定義しています。

通常の所定労働時間、日数を勤務した新規学卒者の所定内給与額(所定内労働時間に対して支払われる賃金であって、基本給のほか諸手当が含まれているが、超過労働給与額は含まれていない。)から通勤手当を除いたものである。

出典:厚生労働省「主な用語の定義」

■初任給・給与・給料・基本給・手取りの違いは?

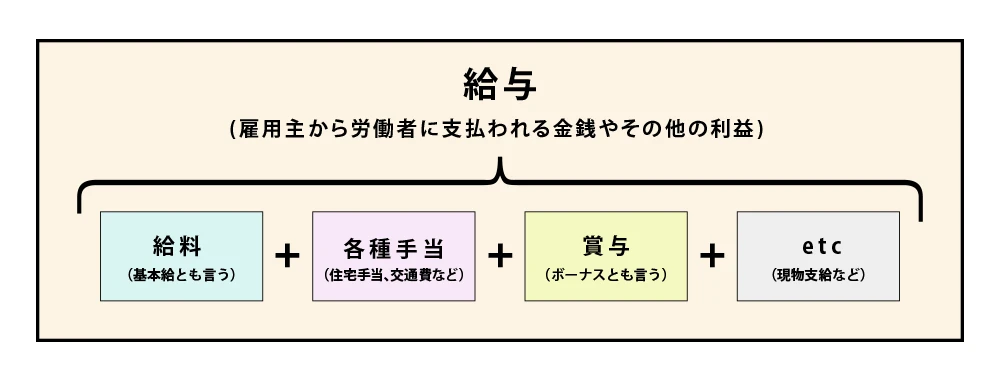

「初任給」とは、新入社員が入社後に初めて受け取る給与を指します。「給与」とは、労働の対価として雇用主から労働者に支払われるものの総称です。給与には基本給、職務手当、通勤手当、家族手当などが含まれるほか、超過労働給与額も含まれます。(※)

「給料」とは、給与の一部で各種手当や賞与を除いた金額を指します。「基本給」とも呼ばれます。

給与の総額(基本給・各種手当・賞与などの合計)は「額面給与」と呼ばれ、求人票などで目安として確認できます。給与から税金や社会保険料などが差し引かれて、実際に銀行口座に振り込まれる金額を「手取り」と呼びます。

※出典:厚生労働省「賃金構造基本統計調査で使用されている主な用語の説明」

キャリアアドバイザーからの一言

給与支払いの際に、税金や社会保険料などを差し引いて支払うことを「天引き」といいます。多くの場合、初任給では住民税は天引きされません。住民税は前年の所得を基準に計算されるため、前年に収入がなかった新入社員は対象外となり、翌年6月以降の給与から天引きされます。そのため、初年度は所得税と社会保険料のみが控除されるケースが一般的です。ただし、アルバイトなどで一定の収入があった場合は住民税も課税の対象となります。

新卒の初任給の平均額

令和元年の厚生労働省の調査によると、新卒(大卒者)の初任給は平均210,200円でした。(※)

初任給の平均額は学歴や業界、企業規模、地域によって大きく異なります。ここでは、それぞれの初任給の平均額について解説します。

※出典:厚生労働省「令和元年賃金構造基本統計調査(初任給)の概況」

■【学歴別】新卒の初任給の平均額

新卒の初任給の平均額を学歴別に分けると、以下の表のとおりです。

| 学歴 | 新卒の初任給の平均額 |

|---|---|

| 大学院修士課程修了 | 238,900円 |

| 大学卒 | 210,200円 |

| 高専・短大卒 | 183,900円 |

| 高校卒 | 167,400円 |

※厚生労働省「令和元年賃金構造基本統計調査(初任給)の概況」のデータを基にキャリタス就活が作成

学歴が高いほど初任給の平均額も高い傾向があります。高校卒と大学卒を比較すると、約43,000円の差が見られます。大学卒は高校卒より就職が遅くなる場合がありますが、長期的にみると給与は高くなることが多いです。

ちなみに、全年齢の平均年収では、大卒が4,629,600円、高卒が3,466,800円であり、100万円ほどの年収の差があります。(※)

※出典:厚生労働省「令和6年賃金構造基本統計調査の概況」

■【産業別】新卒の初任給の平均額

新卒(大卒者)の初任給の平均額を産業別に分けると、以下の表のとおりです。

| 産業 | 新卒の初任給の平均額 |

|---|---|

| 建設業 | 216,700円 |

| 製造業 | 206,600円 |

| 情報通信業 | 218,100円 |

| 運輸業、郵便業 | 201,500円 |

| 卸売・小売業 | 211,000円 |

| 金融・保険業 | 207,300円 |

| 学術研究・専門・技術サービス業 | 227,200円 |

| 宿泊業・飲食サービス業 | 200,800円 |

| 教育・学習支援業 | 209,400円 |

| 医療・福祉 | 206,900円 |

| サービス業(ほかに分類されないもの) | 205,300円 |

※厚生労働省「令和元年賃金構造基本統計調査(初任給)の概況」のデータを基にキャリタス就活が作成

産業ごとに見ても、初任給の平均額にはある程度の差があります。弁護士や研究者、建築設計士など「学術研究・専門・技術サービス業」の初任給は平均227,200円と、全産業の中でもっとも高い水準です。この分野では専門性の高さが初任給に反映されていると考えられます。

一方、「宿泊業・飲食サービス業」の初任給は平均200,800円と低水準で、業界全体の利益率や人手不足の影響を受けやすいことが特徴です。ただし、あくまでも平均であり、企業によっては平均を超えるケースがあります。就職を考えている企業の採用情報を確認しましょう。

■【企業規模別】新卒の初任給の平均額

新卒(大卒者)の初任給の平均額を企業規模別に分けると、以下の表のとおりです。

| 企業規模 | 新卒の初任給の平均額 |

|---|---|

| 大企業(従業員数が1,000人以上) | 213,100円 |

| 中企業(従業員数が100~999人) | 208,600円 |

| 小企業(従業員数が10~99人) | 203,900円 |

※厚生労働省「令和元年賃金構造基本統計調査(初任給)の概況」のデータを基にキャリタス就活が作成

企業規模が大きいほど初任給の平均額が高い傾向にあります。経済的な余裕がある大企業では、新卒に比較的高い初任給を支給することが考えられます。

ただし、大企業と小企業の初任給の差は1万円程度と、極端に大きいわけではありません。

■【都道府県別】新卒の初任給の平均額

新卒(大卒者)の初任給の平均額を都道府県別に分けると、以下の表のとおりです。

| 都道府県 | 新卒の初任給の平均額 |

|---|---|

| 北海道 | 199,000円 |

| 青森 | 190,200円 |

| 岩手 | 193,200円 |

| 宮城 | 207,000円 |

| 秋田 | 190,100円 |

| 山形 | 192,600円 |

| 福島 | 200,700円 |

| 茨城 | 202,700円 |

| 栃木 | 206,500円 |

| 群馬 | 204,800円 |

| 埼玉 | 210,400円 |

| 千葉 | 211,700円 |

| 東京 | 220,500円 |

| 神奈川 | 210,800円 |

| 新潟 | 199,600円 |

| 富山 | 204,200円 |

| 石川 | 200,700円 |

| 福井 | 201,900円 |

| 山梨 | 199,100円 |

| 長野 | 200,000円 |

| 岐阜 | 199,200円 |

| 静岡 | 205,800円 |

| 愛知 | 210,100円 |

| 三重 | 206,100円 |

| 滋賀 | 207,900円 |

| 京都 | 206,600円 |

| 大阪 | 210,100円 |

| 兵庫 | 202,600円 |

| 奈良 | 203,500円 |

| 和歌山 | 193,500円 |

| 鳥取 | 191,200円 |

| 島根 | 192,800円 |

| 岡山 | 206,300円 |

| 広島 | 206,200円 |

| 山口 | 198,300円 |

| 徳島 | 193,700円 |

| 香川 | 200,300円 |

| 愛媛 | 193,100円 |

| 高知 | 193,700円 |

| 福岡 | 203,700円 |

| 佐賀 | 191,600円 |

| 長崎 | 195,400円 |

| 熊本 | 197,000円 |

| 大分 | 191,400円 |

| 宮崎 | 188,000円 |

| 鹿児島 | 191,800円 |

| 沖縄 | 175,000円 |

※厚生労働省「令和元年賃金構造基本統計調査(初任給)の概況」のデータを基にキャリタス就活が作成

地域によっても初任給に差があり、東京や大阪などの大都市圏では高く、地方では比較的低い傾向が見られます。たとえば、東京が平均220,500円なのに対し、青森は平均190,100円、宮崎は平均188,000円と、3万円以上の開きがあります。この差は、大都市圏と地方で企業規模が異なることや最低賃金の差、生活コストの違いなどさまざまな要因によるものです。

新卒の初任給の手取り額はどのくらい?控除される項目も

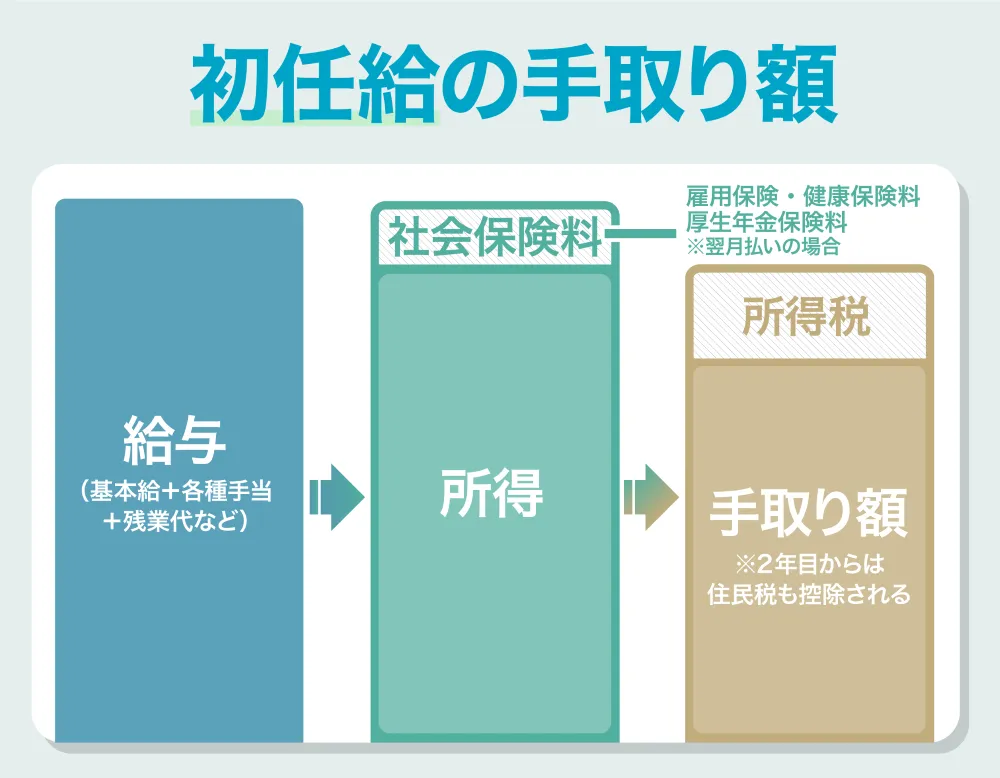

新卒の初任給として実際に受け取る「手取り額」は、給与から税金や社会保険料が控除されたあとの金額です。初任給からはまず「社会保険料」が差し引かれます。そのあとに残った金額によって「所得税」が決定し、さらに引かれる流れです。

社会保険料には、健康保険料・厚生年金保険料・雇用保険料(40歳以上は介護保険を含む)があり、いずれも企業と本人で負担します。健康保険料は医療費の一部負担などに充てられる保険料、厚生年金保険料は将来受け取る年金の財源となる保険料、雇用保険料は失業したときや育児・介護などによって休業したときに手当が支給されるための保険料です。

所得税とは、収入に応じて課される国税のことで、収入が増えるほど税率が高くなる仕組みです。ここでの「収入」は、額面金額から社会保険料が控除されたあとの金額を指します。年収が1,000円から1,949,000円までは所得税が5%、1,950,000円から3,299,000円までは10%というように、累進課税で税率が変更されます。

たとえば、新卒の初任給(翌月払いを想定したケース)の額面が20万円の場合、社会保険料は約3万円、所得税は約4,000円が控除され、手取り額は約16.6万円程度になります。

会社独自の控除(社宅・寮費、社食・弁当代など)がある場合は、さらにこの金額から引かれることになります。

控除の項目や金額は、給与明細の「控除」欄で確認できるため、就職後はチェックする習慣をつけておくと安心です。

初任給が高い=年収が高いわけではない

新卒で初任給が高い企業に入ったとしても、将来必ず高収入になるとは限りません。初任給はあくまでも一時的な数字であり、その後の昇給制度やキャリア形成が収入を大きく左右します。

たとえば、初任給が高くても昇給の機会が少なければ、年収は伸び悩む可能性があります。反対に、初任給が低くても着実に昇給できれば、結果的に年収は高くなるケースもあります。

また、求人票に記載されている初任給には固定残業代や各種手当が含まれている場合があるため注意が必要です。

新卒就活では、初任給の金額だけでなく、給与体系や昇給制度、各種手当の内容も確認しておきましょう。長期的な視点でキャリアを考え、ライフプランとの相性までふまえて調べることがポイントです。

将来を予測!40代の平均年収を知って、業界や企業選びの参考にしよう

業界や企業選びをするうえで、収入は重要なポイントのひとつですよね。新卒の募集要項には初任給が載っていますが、それだけではその後の収入額はわかりません。22歳~65歳まで働くとすると、中間地点である40代の年収は、生涯を…

初任給はいつもらえる?

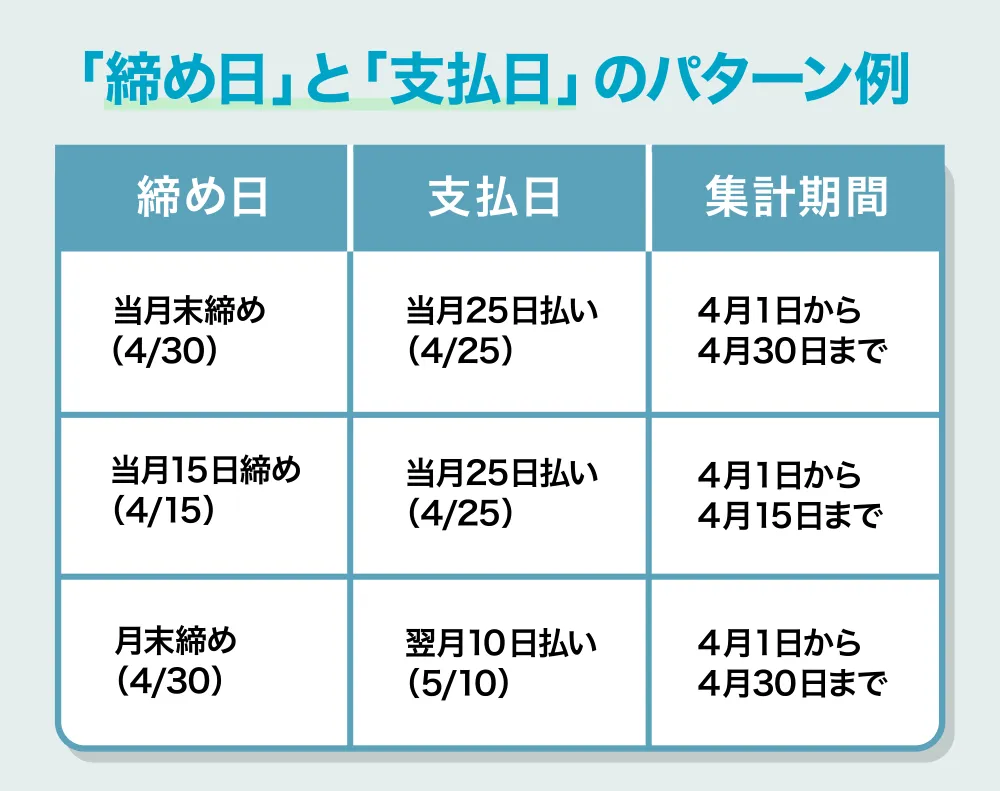

新卒の初任給が4月にもらえるかは、企業の就業規則の給与規定によって決まります。企業によって4月中に初任給が出るケースもあれば、5月以降に初任給が出るケースもあります。公務員は4月中に初任給が出るのが一般的です。

給与規定には「締め日(給与計算の対象期間の最終日)」と「支払日」が定められており、たとえば「月末締め、当月25日払い」の場合は、月末までの勤務分がその月の25日に支給されます。

入社前に給与の支払日を確認しておきましょう。給与の支払日は「労働条件通知書」や「雇用契約書」に明記されています。

■4月中に初任給が出るケース

「当月末締め、当月〇日払い」「当月15日締め、当月△日払い」のパターンでは、4月中に初任給が出ます。

たとえば、「当月末締め、当月25日払い」の場合、4月1日から4月30日までの勤務分が4月25日に支給されます。「当月15日締め、当月25日払い」であれば、4月1日から4月15日までの給与が4月25日に支給される仕組みです。

■5月以降に初任給が出るケース

「月末締め、翌月〇日払い」の場合は、初任給が出るのは5月以降になります。たとえば、「月末締め、翌月10日払い」の場合は、4月1日から4月30日までの勤務分が5月10日に支給されます。

このように、企業によって初任給が振り込まれるタイミングが異なることを理解しておきましょう。

手取り18万円で生活する場合のシミュレーション例

手取り額でどのように生活していくかイメージが湧かず、不安を感じる方もいるのではないでしょうか。ここでは、給与21万円の場合の目安の手取りである18万円で、実家暮らしと1人暮らしをした場合のモデルケースを見ていきます。

なお、入社2年目からは住民税が差し引かれるので、手取り額にはやや変動があることも理解しておきましょう。

| 実家暮らし | 1人暮らし | |

|---|---|---|

| 家賃 | 0円 | 約50,000円(※) |

| 光熱費・水道代 | 0円 | 約10,000円 |

| 食費 | 約20,000円 | 約40,000円 |

| 通信費 | 約7,000円 | 約7,000円 |

| 交際費 | 約10,000円 | 約10,000円 |

| 娯楽費 | 約25,000円 | 約25,000円 |

| 雑費 | 約3,000円 | 約13,000円 |

| 支出合計 | 約65,000円 | 約155,000円 |

| 手元に残る金額 | 約115,000円 | 約25,000円 |

※全国平均値のため、住むエリアや条件を基に平均家賃を確認しましょう。

実家暮らしは家賃や光熱費がかからないため、生活費を抑えやすいです。一方、1人暮らしは貯金に回せる金額が限られ、節約や家計管理がより重要となります。通信費の見直しや自炊を増やすなど、無理なくできる範囲での節約を行うのがおすすめです。

また、家賃は住むエリアによって金額の変動が大きい部分です。自分が住むエリアの平均を参考にしましょう。

新卒の初任給に関するよくある質問

初任給が30万円の企業はある?

初任給が30万円の企業はあります。

その年により異なる場合がありますが、IT業界やコンサル業界、ベンチャー企業、外資系企業は初任給が20万円後半から30万円と高い傾向です。最近では、メガバンク各社で初任給を引き上げる動きが注目されており、2026年度以降の新卒社員の初任給を30万円に設定した企業もあります。

初任給の金額を含め、さまざまな視点で自分に合った就職先を見極めるとよいでしょう。

『キャリタス就活』の「企業を探す」では、給与の情報で企業を絞り込んで検索することが可能です。「採用データ」のタブから、初任給の額だけでなく、賞与や諸手当の有無など詳細な条件まで絞り込めます。自分の希望条件に合う就職先を効率的に探すために、ぜひご活用ください。

大卒の初任給と高卒・院卒の初任給には差がある?

大卒と高卒・院卒では、初任給にある程度の差があります。

学歴が高いほど初任給も高くなる傾向です。それぞれの初任給の平均は大卒が約21万円、高卒が約16.7万円、院卒が約23.8万円となっています。(※)学歴の差は将来的な昇給やキャリア形成にも関わる可能性があるでしょう。

たとえば、大卒は高卒より社会人スタートが遅くなる場合がありますが、長い目で見ると収入は伸びやすい傾向があります。

※出典:厚生労働省「令和元年賃金構造基本統計調査(初任給)の概況」

新卒で年収をアップさせる方法は?

新卒で年収をアップさせたい場合、大手企業へ就職する、歩合制やインセンティブのつく企業に就職する、昇進・昇格が頻繁な企業へ就職するなどさまざまな方法があります。

また、就職後に副業することも1つの選択肢になります。無理なく自分にあった方法で、年収アップを目指しましょう。新卒で年収をアップさせる方法について詳しくは下記の記事で解説しています。

新卒の平均年収はどのくらい?ボーナス込みや学歴・産業・企業規模別の年収を解説

新卒の平均年収は学歴や企業規模、業種・職種によって変わりますが、一般的には大卒で300万円ほどとされています。年収を考える際は、初任給、手取り、ボーナス込みの金額を知ることが重要です。本記事では、新卒の年収について知っておきたい知識、年収アップを目指す方法をご紹介します。

初任給が低い=将来性がない?

初任給が低いからといって将来性がないわけではありません。

企業によっては昇給やキャリアアップの機会が豊富で、努力次第で給与が大きく伸びることも多いです。短期的な数字だけで判断せず、成長やスキル習得を通じて将来的に高収入を目指す視点を大切にしましょう。

新卒の初任給を理解して、将来を見据えた職場選びを

新卒の初任給は、学歴や業界、企業の規模、地域によって大きく異なります。また、給与から所得税や雇用保険料などさまざまな控除があるため、お金の基本をおさえておくことが大切です。しかし、給与だけに注目すると、自分の強みを生かしにくい企業を選んでしまう可能性があります。給与の知識をもちながら、自分のやりたいことや強みを発揮できる環境を重視して就活を進めましょう。

『キャリタス就活』では学生の皆さんが安心してキャリア選びに臨めるよう、多数の企業情報やサポートを提供しています。特に就活の悩みを解決する「就活成功ガイド」では業界研究や面接対策など就活に役立つコンテンツを豊富に取り揃えています。あなたの就活にぜひ『キャリタス就活』をご活用ください。

PROFILE

キャリタス就活編集部

『本音をきく、本気でこたえる。』をテーマに、就職活動・就活準備をがんばる皆さんに向け、インターンシップ・キャリア情報やES・面接対策など、さまざまなシーンに役立つ情報をお届けしています。

「面接がうまくいかない」、「そもそも就活って何からはじめるべき」など、皆さんの本音に寄り添った記事を配信しておりますので、ぜひこの機会にご活用ください。

LINE

LINE

X

X

Instagram

Instagram

YouTube

YouTube