広がるか、金融業界の週休3日制

「働き方改革」の流れは加速する一方。おかげで、それまで有給休暇が取得しづらかった職場でも「働き方改革です」の一言で休みが取りやすくなりました。その流れに乗るかのように注目され始めたのが週休3日制。果たして金融業界でも実現するでしょうか。

銀行の窓口が週休2日制を後押しした

月曜日は休み明けで頭がさえず、火曜日も「まだ先は長い」ということでテンションが上がらない。水曜日ぐらいからようやくスイッチが入って、木曜になると「もうすぐ休みだ!」とやる気が出てくる。人にもよりますが、会社員の一週間の波とはだいたいそんなようなものです。

「週休2日じゃ物足りない。週休3日だったら仕事も集中して取り組める」という想いは誰の心にも共通かもしれません。

法律で定められている労働時間(法定労働時間)は、1日に8時間、1週間に40時間を超えてはならないというもの。週40時間=1日8時間×5日ということで、週に5日働いて2日休むというスタイルはこの法定労働時間に従って生まれました。

もっとも日本全体で週休2日制が定着したのは昭和の終わり頃です。それまでは土曜日は“半ドン”と言われて午前中のみ出社する働き方が一般的でした。しかし、海外から「日本人は働き過ぎ」という批判が寄せられたことがきっかけで週休2日制が次第に広がり始め、1989年に銀行などの金融機関が土曜日の窓口業務を中止にしたことで、完全週休2日制が定着したのです。

ちなみに遙か昔の江戸時代はというと、商家や職人は月初・月中・月末の3日が休みで、丁稚さんは年に1月16日と7月16日の2日間しか休めませんでした。一方、武士は時代や地域によって異なりますが、1ヵ月に三度出勤すればいいという藩もあったそうで、概して現代のビジネスパーソンよりはゆとりある働き方をしていたようです。

「介護は時短では無理」

近年、大企業を中心に週休3日制を導入するケースが出始めました。

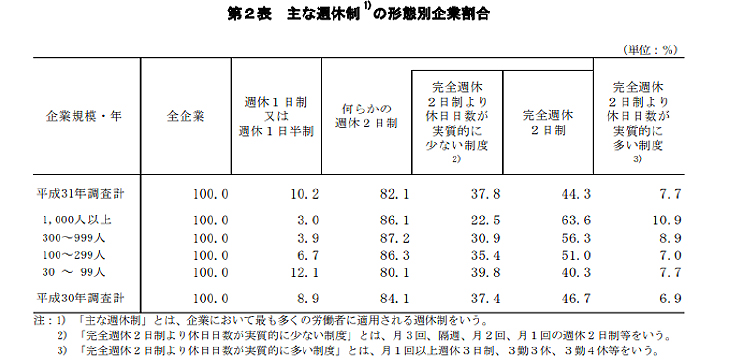

厚生労働省の「平成31年就労条件総合調査」によれば、「完全週休2日制より休日日数が実質的に多い制度」(週休3日制の厳格な定義はないためこういう表記になっています)を導入している企業の割合は全体で7.7%と、前年度より0.8ポイント増えています。特に従業員1,000人以上の企業に限ると10.9%と、約10社に1社の割合で月1回以上、週休3日制が導入されていることになります。

週休3日制をいち早く導入したのはファーストリテイリングや佐川急便など。人手不足や長時間労働への対応が課題となっていた小売業、サービス業、運輸業などが中心でした。

金融業界では2017年に福島県の東邦銀行が週休3日制を導入し、注目されました。子育てや介護など、個人の生活環境や事情に合わせた多様な働き方を可能にすることが目的です。

週休3日どころか週休4日も可能にしたのがSMBC日興証券です。介護と仕事の両立や退職後を見すえた社外活動の支援などが目的で、「介護は時短勤務では無理」との考えによるものです。

ただ、現状では週休3日制はこうした事例以外には進んでおらず、広く普及するのは現時点では夢物語ということになりそうです。

若い世代ほど週休3日制を希望

東京都産業労働局の平成29年「労働時間管理に関する実態調査」によれば、週休3日制を希望する割合は20代で59.0%、30代で52.1%、40代で50.3%、50代で50.0%となっており、60代以上をのぞく全世代で半数以上が週休3日制を希望しています。特に若い世代ほど希望する割合の高くなっていることが特徴です。

このことから、若年層の労働力を確保するためにも、金融業界も含めて、週休3日制を採り入れる企業は増えていくのではないでしょうか。

ただ、前出のSMBC日興証券の場合、週休3日で働く場合、給料は通常の約8割、週休4日なら約6割と、大幅な減俸となります。給料が減っても週休3日制を選ぶかどうかというのは悩ましい問題でしょう。1日の労働時間を増やすことで給料の額は変えないというアプローチもありますが、それでは労働時間そのものは変わらないことになります。

週休3日制を実現しつつ、給料も減らさずに済む新しい働き方をこれから金融業界も探っていかなくてはならないでしょう。

まとめ

昭和の時代、週休2日はごく一部の企業だけでした。それが今では週休3日制を導入する企業が現れるほどになりました。ただ、金融業界においてはまだごく一部の企業にとどまっており、本格的な週休3日制の普及は、まだ遠いようです。