金融機関が病院の命を救う

病院やクリニックなどの医療機関は、地域社会を支えるインフラです。ところが多くの医療機関が赤字に苦しみ、倒産の危機に瀕しているのが現実です。

「まさか病院が倒産するなんて」というのが一般的な感覚でしょうが、実はその「まさか」がある日突然現実になることも。そんな事態を防ごうと、金融機関も病院支援に力を入れています。

7割以上の病院が赤字に苦しむ

少子高齢化による人口減少が続く中、病院の経営環境が厳しくなっています。

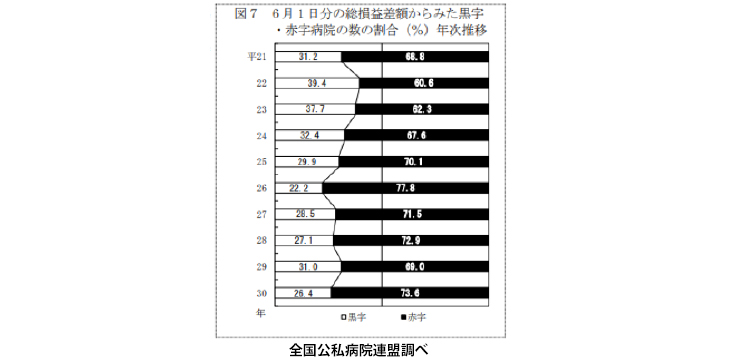

全国公私病院連盟の調べによれば、2018年時点で全国の病院の73.6%が赤字という結果となりました。なんと7割以上の病院が赤字という、衝撃的な数字です。資金繰りが厳しいと設備投資が遅れて施設は老朽化する一方。人材の採用もままならず、ますます患者離れにつながっていく、という悪循環に陥ってしまいます。

特に地方では人口が減少して患者数が減っていることに加え、高齢化が進んだことで救急よりも慢性的な病気が増えてきたという医療ニーズの変化が経営に大きな影響をもたらしています。簡単に言えば、“手間がかかるのに儲からない”という状況です。

患者もより充実した治療環境を求めて都市部の病院を選ぶ傾向が強くなっていますが、では都市部の病院なら経営も安泰かというと決してそんなことはありません。

誰でも知っているような名門病院であっても実は医療部門は赤字で、不動産部門の収益で赤字を穴埋めしているのが実態。その理由はコスト面にあります。

病院の収入となる診療報酬は全国一律ですから、都心の大病院でも地方の病院だろうと収入は同じ。しかし、土地代や人件費は都市部の方が圧倒的に高いため、コストばかりかかってしまって、患者は多いのにまるで儲からない、という構造になっているのです。

病院を救うことで地域に活力を取り戻す

このような背景のもと、赤字経営に苦しむ病院は増える一方で、倒産する病院も増加しています。

もちろん病院が倒産して真っ先に困るのは地域の住民です。地域の健康を支え、医療の核となっているのですから、病院がなくなってしまうことで、その地域全体が活力を失い衰退していくことは避けられないでしょう。

こうした状況が広がっていくことを防ぐため、金融業界では「病院の命を救え」という声が大きくなってきました。地域が活力を失うことは金融機関にとっても大きなマイナスであり、病院経営の安定が地域経済の安定につながるからです。

例えばこの7月には、日本政策投資銀行、三井住友ファイナンス&リースが民間病院の経営支援を目的とするファンドを立ち上げることを決めました。三井住友ファイナンス&リースは医療機器リース事業を行っていますが、そのネットワークを通じて支援が必要な病院の情報を収集。日本政策投資銀行が金融面での支援を行い、ファンドに債券を集中させて病院の返済負担を軽くしていくというスキームです。 さらに経営コンサルタントが経営改善のための助言を行い、再建を目指していくという流れです。

また、ある投資ファンドは埼玉県の病院の経営支援に乗り出すとともに、中小規模病院の経営支援にも手を広げることに。このファンドではAIを活用した医師の診断支援の導入サポートも行うなど、先端技術導入を通じた支援にも力を入れています。

地域金融機関による支援に大きな期待

地域の活力を支えるのが医療機関ですが、地域密着を経営理念に掲げる地方銀行も同じこと。経営危機の病院を救うことは、地域金融機関の大きな使命と言えます。

既に多くの地方銀行では医療・福祉分野で事業者のサポートを行う専門チームを用意し、その支援にあたっています。

例えば埼玉県を地盤とする武蔵野銀行は「メディカルパートナー」という医療機関専用の優位制度を用意し、病院・クリニック等の経営を支援しています。大阪府の関西みらい銀行も同様の「プレミアムドクターローン」を用意。福邦銀行(福井県)では、医業経営コンサルタント、医療経営士といった専門資格を取得した行員が、医療機関の経営サポートに当たる体制を整えています。

これまで医療機関に対する金融機関の支援は、開業準備の方が目立っていました。もちろんそれも重要なことではあるのですが、今後は経営危機を救い、再建を支援する取り組みに力を入れる金融機関が増えていきそうです。

まとめ

医療機関に対する支援は、金融機関にとって非常に大きな社会貢献と言えるでしょう。医療機関の再建を通じて地域の人々の命を救い、健康な生活を支えていくのですから、実にやりがいのある仕事といえます。 今後の幅広い取り組みに期待したいところです。