地方創生で金融機関が果たすべき役割

各組織の動き(内閣府、金融庁、財界団体)

安倍政権が目指す地域経済の活性化政策が地方創生です。最近話題のこのキーワードについて詳しく解説するとともに、地方創生における金融機関の役割を紹介するシリーズの第二弾。今回は、内閣府や金融庁といった主要な行政機関や財界団体などが、地方創生に関してどのような動きをしているかについてご説明します。

規制緩和で活性化を目指す内閣府

内閣の重要政策に関する事務を手助けする行政機関が内閣府です。地方創生においては、内閣に設置された司令塔役の「まち・ひと・しごと創生本部」と共に政策を行う部門として、「内閣府地方創生推進事務局」が設置されています。

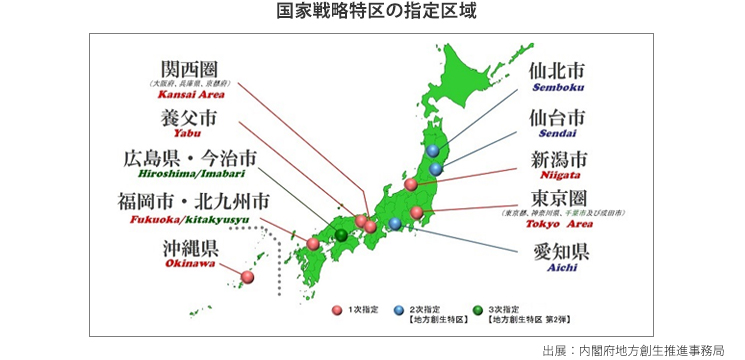

「内閣府地方創生推進事務局」では、地方創生に関するさまざまな政策を行っていますが、それらの中でも有名なのが「国家戦略特区」と国家戦略特区の枠組みを活用して地方圏の産業・雇用創出を図り、持続的な地方社会の創生を目指す「地方創生特区」です(※1)。

「国家戦略特区」とは、第二次安倍政権が成長戦略のひとつとして設定している経済特区のことです。地域を限定し規制緩和や制度改革、税制優遇などの特例措置を重点的に行い、国際競争力を備えたビジネス拠点の形成などを目的とするものです。現在、指定されているのは、東京圏や関西圏など合計10区域です。

それらの中で「地方創生特区」は、地方における新規産業や雇用の創出を目的としたものです。地元への企業誘致を図るための立地競争力の向上や、地場の産品や特色を活かした6次産業育成や観光地化による経済再生などに関し、大胆な規制緩和を実施するものです。

「地方創生特区」に指定されているのは、仙台市、愛知県、秋田県仙北市、広島県今治市の4地域です(2017年1月現在)。主に医療や起業、教育などの分野に関し規制緩和がなされており、今後これら地域が地方創生のトップランナーとなるのかが注目されています。

「内閣府地方創生推進事務局」では、ほかにも地方公共団体が行う地域再生計画を交付金などで支援する「地域再生制度」や、少子高齢化などにより衰退した市町村の中心市街地を活性化する「中心市街地活性化制度」など、多くの政策を担当しています。

地銀への新指標を出した金融庁

金融機関に対し監督などを行う金融庁では2015年9月に、地方銀行などの地域金融機関が企業の事業などにどれだけ役立っているかを評価する新指標(ベンチマーク)を発表しました。

これは、地元企業の起業支援や事業再生などへの取り組みを促すことで、地域経済の活性化に貢献できる地域金融機関の育成を目指すものです。また、同庁では地方経済が現状のままだと想定すると、2025年3月期には6割の地方銀行などが本業の融資などで赤字に陥ると試算。地域金融機関が地元企業と一体となり地域経済を盛り上げることで、地域金融機関自体の収益基盤の安定化を図るための方策でもあるとしています。

新指標の対象は地方銀行、信用組合、信用金庫です。内容は「経営が改善した取引先企業の数」、「創業に関与した件数」、「担保ではなく事業内容をみて融資した件数」など全金融機関共通5項目と、それぞれの事業内容により選択できる50項目で構成されています。

対象となる金融機関では、2016年3月期から毎年自己評価をして結果を自主的に開示、地元企業はそれにより融資姿勢などを確認、取引先選定の材料にしてもらいます。また、金融庁では評価結果を金融機関と協議することで、金融機関自体の経営手法の改善にもつなげたいと考えています。

財界団体による提言

経済界、いわゆる財界の企業経営者や実業家などで組織される団体では、地方創生の政策について、それぞれの立場から政府に提言などを出しています。主要団体の提言をご紹介しましょう。

経済団体連合会(経団連)

国内の主要産業に携わる代表的な企業により構成されている経団連では、2015年2月に「活力溢れる地方経済の実現」と題した提言を政府に建議しました(※2)。

主な内容は以下の通りです。

(1)日本経済の再生には、国内GDPの約7割を占める地方経済の活性化が不可欠

(2)国は、実効性の高い戦略に挑戦する地方を先行して支援するべき

(3)地方が創意工夫を凝らした施策を迅速かつ柔軟に実施できるように、地方分権を一層推進するべき

(4)経済界としても、地方の商工会議所など地方経済団体との連携を強化し、地方の中小企業が抱える課題解決に取り組むなどで具体的なアクションを実行に移す

経団連では、これら提言のうち上記3の地方分権に関しては、将来的な「道州制」の導入にも言及しています。これは、現在検討されている新しい地方行政制度のことで、今ある47都道府県を地域ごとに「道」と「州」に再編成するというものです。もし実現すれば、各自治体はさらなる権限を持つことが可能になります。経団連では、これにより地方経済の活性化政策や効率化などがよりスピーディになると主張しています。

日本商工会議所(日商)

商工会議所の中央連合体である日商でも、政府へ地方創生に関するさまざまな提言をしています(※3)。

例えば、「まちづくり」について。2016年5月30日に出した提言では、地方創生の基盤となる「まち」の活性化に向けた仕組みの再構築を求めています。

主な内容は次の通りです。

(1)「ひと」や「しごと」を支える「まち」の活性化のためには、空き地や空き店舗などの利活用の停滞や、まちづくりのリーダーや担い手の不在などの課題解決が必要

(2)空き地・空き店舗などの利活用促進に向けた助成と制度見直し

(3)中心市街地活性化などによる「コンパクトシティ」形成

(4)各地域の「まち」と「まち」をつなぐ交通ネットワークの整備・再構築

日商では、ほかにも中小企業の活力や生産性向上、観光資源の開発・活用、農林水産業の強化などについての提言も行っています。各地域の商店や中小企業などで構成される商工会議所による団体だけに、より地域に密着した内容の提言を出しているのが特徴だと言えます。

経済同友会

企業経営者で構成される組織で、上記2団体と並ぶ「経済三団体」のひとつが経済同友会。この団体では、「地域金融機関の機能強化」に関する提言を2015年5月に行っています(※4)。

同会では、まず地方創生には地域の中堅・中小企業の成長力向上や事業合理化を促進することが重要であると言及。一方で、中小企業のサービス産業への転換などが進まないことや、金融に関する知識や情報を持つ「金融リテラシー」の人材不足などを指摘。これら課題の解決が地方創生の推進には不可欠だとしています。

そして、これら課題の解決策として経済同友会が提言しているのが「地域金融機関の機能強化」です。これは、地元企業の付加価値を向上させる人材や技術をつなぐ役割を地域金融機関に求めたものです。地方銀行などの地域金融機関は、企業や産業の新陳代謝を促進させる触媒的な機能を果たすと同時に、企業同士を連携させる「結節点」の役割を担うべきだと主張しています。

同会は、具体的政策として地域金融機関は今後、

企業の合併・買収(M&A)仲介サービスなどの提案力向上

経営改善や地域金融を担う人材の確保

ファンドの組成など、資金提供支援体制の多様化

などを強化すべきだと主張しています。

まとめ

地方創生は、地域経済だけでなく、日本経済全体の活性化が目的です。そのため、地方の自治体や企業だけでなく、中央の行政機関や財界団体などさまざまな組織が大きく関わっています。

それらの動きを知り、地方創生という財政政策の全体像をつかむことは、金融業界を目指す方には重要なファクターのひとつだと言えます。地方創生に関わるさまざまな団体や組織のニュースは今後もいろいろと出てくるはずです。ぜひアンテナを張っておいてください。

出典

※1:地方創生推進事務局 国家戦略特区

※2:日本経済団体連合会 活力溢れる地方経済の実現~活性化に向けた経済界のアクション~

※3:日本商工会議所「まちづくりに関する意見― 地方創生の基盤となる「まち」の活性化に向けた仕組みの再構築を ―」を提出

※4:経済同友会 金融問題委員会 提言概要

地方創生に向けた地域金融機関の機能強化-地域経済のカタリスト・ハブとして新たな貢献を-